Chapitre 5 Climat

5.2 Impacts du changement climatique

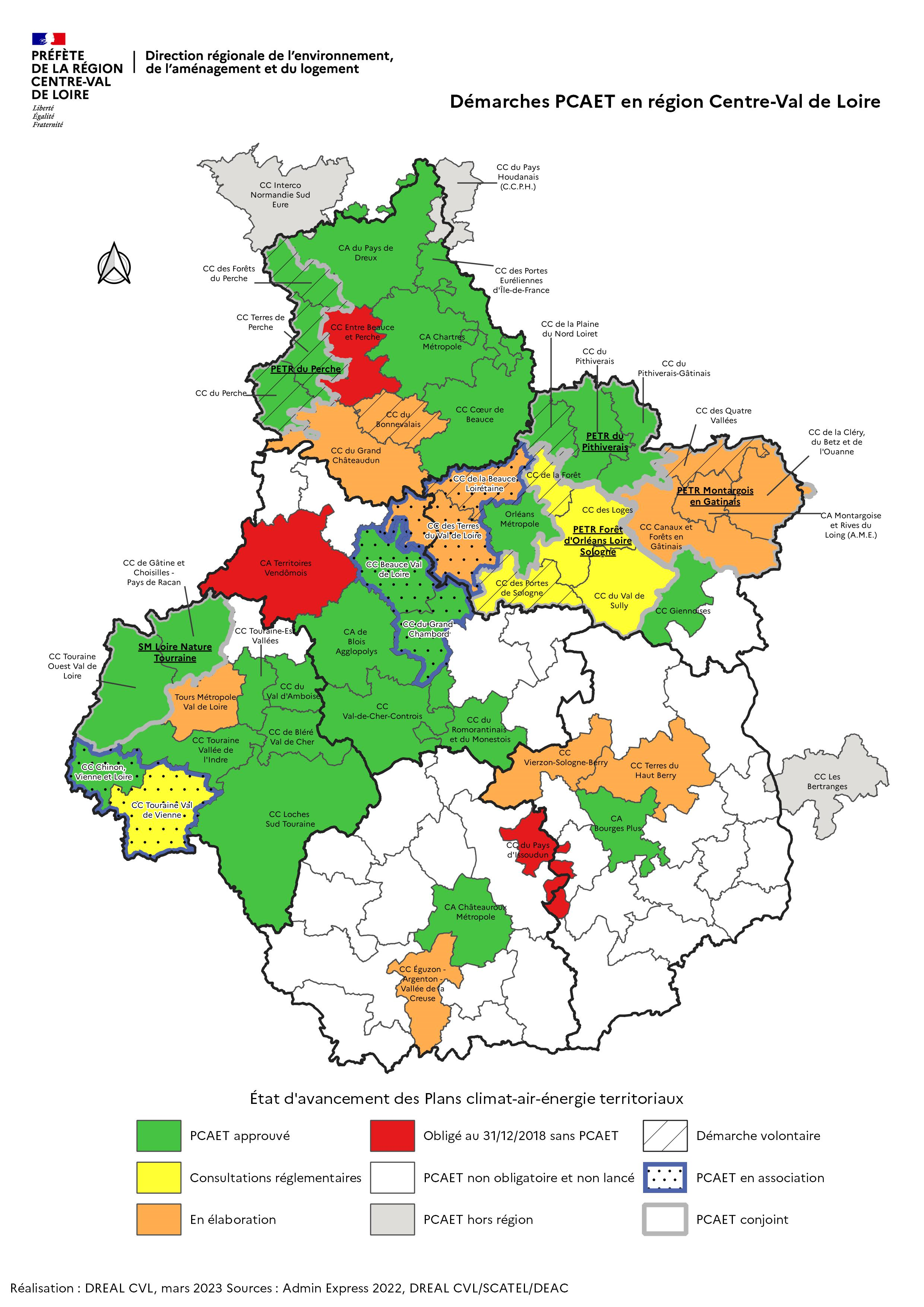

Modélisation du nombre de jours supplémentaires de fortes pluies pour le scénario d’évolution des émissions de GES RCP 4,5 du GIEC à l’horizon 2041-2070

Commentaire de l’indicateur

Le portail DRIAS de Météo-France permet la mise à disposition de différentes données issues des modélisations du climat futur. Parmi ces données, le jeu DRIAS 2020 regroupe les simulations de 12 couples de modèles de l’ensemble Euro-Cordex pour le scénario RCP8.5, le scénario relativement proche de la tendance actuelle à l’échelle mondiale.

En ce qui concerne l’évolution du cumul des précipitations, les projections indiquent une tendance à la baisse des cumuls estivaux et une augmentation des cumuls hivernaux pour les scénarios RCP8.5 et RCP4.5. Il existe toutefois de fortes incertitudes qui s’expliquent notamment par le fait que la France se situe dans une zone de transition climatique à l’échelle continentale.

Les modèles s’accordent par contre sur le fait que le nombre de jours de fortes précipitations augmentera et que les événements météorologiques extrêmes seront de plus en plus fréquents. À l’horizon du milieu du siècle (2041-2070), les projections en région Centre-Val de Loire pour le scénario d’émission des gaz à effet de serre le plus pessimiste indiquent une hausse des jours de fortes précipitations (supérieures à 20 mm) par rapport à la période 1976-2005. Cette hausse est la plus forte pour une grande moitié sud de la région (+ 2 jours) selon les valeurs les plus fortes des 12 modélisations climatiques utilisées.

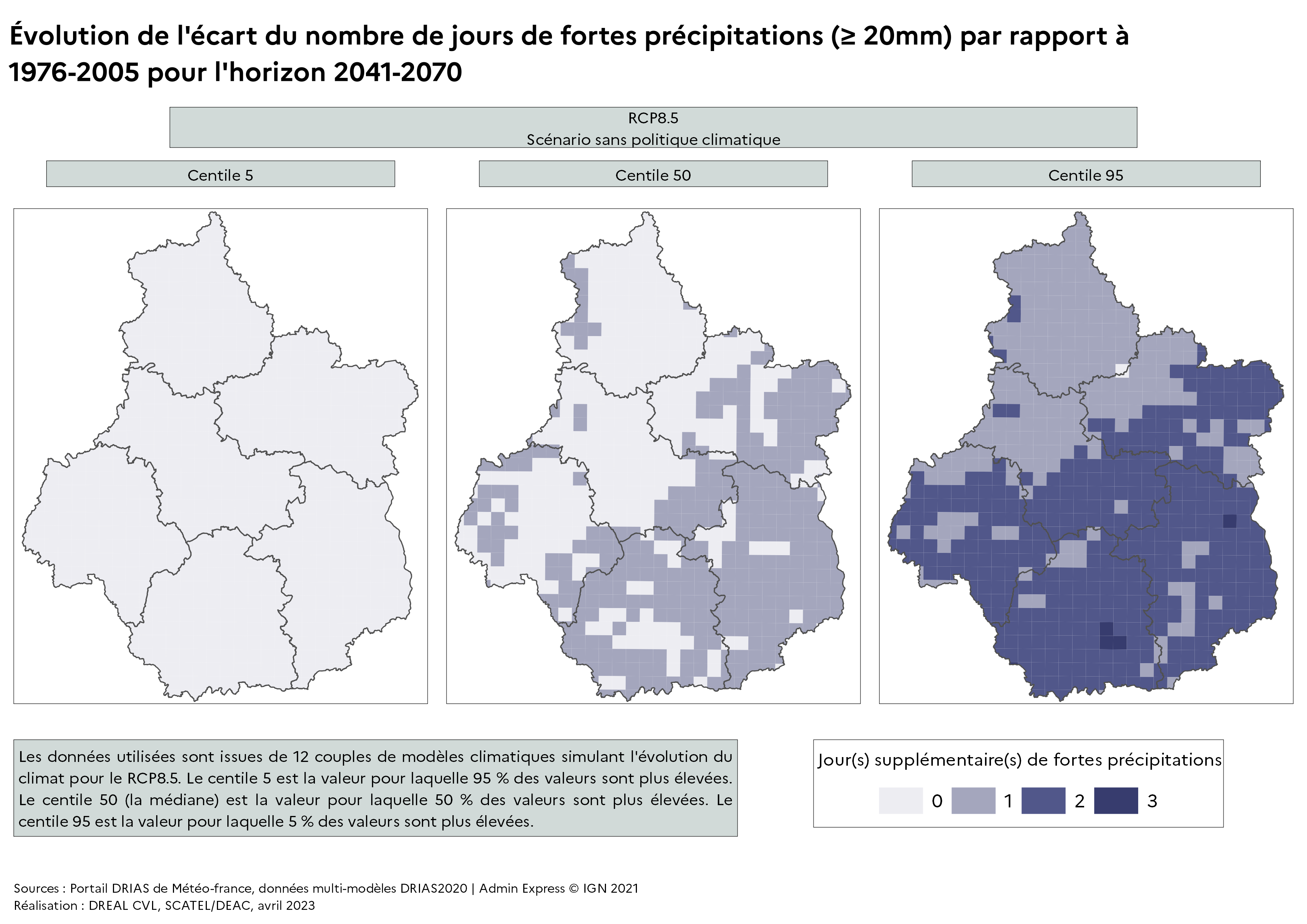

Evolution de la part du territoire de la région Centre-Val de Loire touchée par des conditions propices aux départs de feux de forêts

Commentaire de l’indicateur

La vulnérabilité au stress hydrique des forêts risque d’être renforcée par une exposition à des périodes de sécheresse plus fréquentes et plus sévères sans que l’on puisse actuellement les quantifier précisément.

Outre l’impact sur leur productivité ces sécheresses auront pour effet de rendre les peuplements forestiers plus vulnérables à d’autres évènements climatiques extrêmes comme les tempêtes et les feux de forêts. En effet, la réduction de la teneur en eau des végétaux en situation de stress hydrique les rend plus inflammables ; il en est de même, dans une moindre mesure, pour la biomasse au sol liée aux dépérissements des peuplements végétaux.

Les conditions météorologiques propices aux départs de feux seront aussi de plus en plus fréquentes. « L’Indice feux de forêts météorologique », calculé par MétéoFrance à partir de données de température, d’humidité de l’air, de vitesse du vent et de précipitations, rend ainsi compte de la fréquence de ces conditions. En s’intéressant à la surface du territoire régional où cet indice a dépassé la valeur de sensibilité plus d’un mois dans l’année, la moyenne décennale fait apparaître une accentuation de ce risque depuis le milieu des années 1980.

Dans la région, les forêts de Sologne et de Touraine y sont particulièrement sensibles du fait des peuplements de pin dont les aiguilles constituent au sol un matériau fortement combustible et des sous-étages forestiers composés de landes sèches et de Fougère aigle.

Les cartographies ci-contre ont été produites dans le cadre de la mission d’inspection conjointe sur l’extension future des zones à risque élevé d’incendie de forêt par intervention conjointe des services de Météo-France, de l’IFN et de l’ONF. La modélisation à l’horizon 2040 montre que la forêt de Sologne présentera une vulnérabilité particulière aux feux de forêt estivaux (indice de niveau 2 de sensibilité).

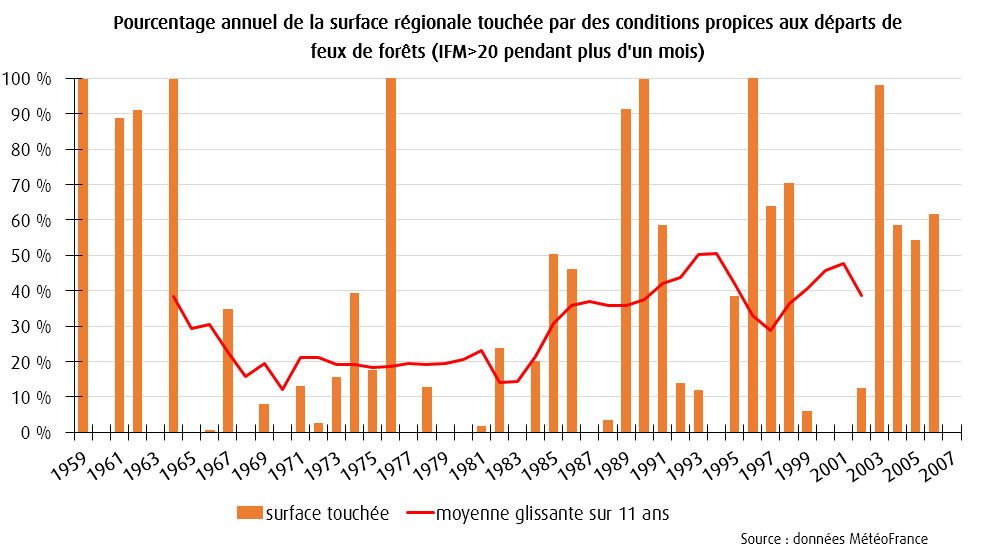

Pourcentage annuel de la surface régionale touchée par la sécheresse des sols

Commentaire de l’indicateur

Pourcentage annuel de la surface régionale touchée par la sécheresse des sols

La sécheresse est un phénomène naturel qui se traduit par un manque d’eau sur une assez longue période. Il existe plusieurs types de sécheresses : météorologique, agricole et hydrologique. L’indicateur sécheresse calculé par Météo France relate de l’évolution des sécheresses des sols, ou sécheresses agricoles, depuis 1959 en Centre-Val de Loire. La sécheresse agricole est caractérisée par un déficit en eau des sols superficiels (1 à 2 mètres de profondeur), altérant le bon développement de la végétation. Cette sécheresse dépend alors des précipitations, de l’humidité, de la température de l’air, du vent et de la nature des plantes et des sols.

Le changement climatique a des impacts sur la ressource en eau et intensifie les événements extrêmes. La tendance est à l’assèchement des sols en France sur quasiment tout le territoire et en toute saison. Le phénomène de sécheresse a des conséquences importantes sur l’environnement et les activités humaines, notamment pour le secteur agricole.

Sur le long terme, il n’y a pas d’évolution nette dans la fréquence et l’intensité des sécheresses, mais on constate une augmentation des surfaces touchées jusqu’en 1990, où on dépasse les 50% du territoire. Quelques années ont été marquées par un indicateur sécheresse particulièrement élevé : 1959, 1964, 1976, 1989, 1990, 1992, 2005, 2011 et 2022. A partir de 1982, la moyenne glissante sur 11 ans de surfaces touchées par la sécheresse connaît sa plus forte augmentation et se stabilise à environ 15% jusqu’en 1994, avant de régresser et de reprendre son cours précédent.

L’année 2022 fut compliquée pour le secteur agricole. Avec des précipitations très déficitaires, l’eau dans les sols manque fortement entre janvier et mai. L’été est marqué par la chaleur et la sécheresse, entraînant de nombreux arrêtés de restriction d’irrigation dans la région.

La sécheresse en Centre-Val de Loire est un risque majeur, qui s’accentue avec le contexte de changement climatique, et qu’il est indispensable d’appréhender pour protéger les habitants et les écosystèmes. Plusieurs mesures sont mises en place pour lutter contre ses effets et favoriser notre adaptation, comme le Plan régional de prévention des risques de sécheresses, la gestion des usages de l’eau, l’amélioration des systèmes d’irrigation et la promotion de solutions agricoles alternatives.

Ces mesures s’intègrent dans une gestion plus durable de la ressource en eau et des sols, et incitent à une utilisation raisonnée dans tous les secteurs.

Info sécheresse, les données à jour sur la sécheresse

https://info-secheresse.fr/department/indicator/groundwater

Météo-France, indice d’humidité des sols https://donneespubliques.meteofrance.fr/?fond=caracteristique&caracteristique=11&caracdisp=28

Sites de données sur la sécheresse

https://www.eaufrance.fr/la-secheresse

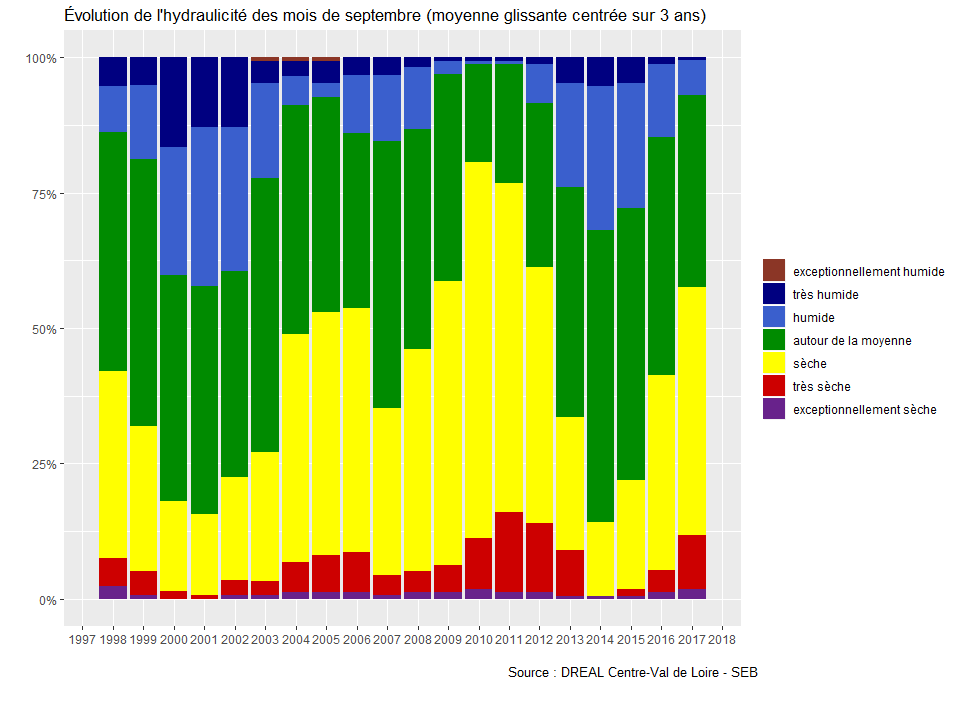

Évolution de l’hydraulicité (débit moyen des cours d’eau)

Commentaire de l’indicateur

Hydraulicité

Les débits moyens des cours d’eau en région Centre-Val de Loire pour les mois de septembre ont été classifiés sur 20 années par rapport à leurs débits de référence. La tendance qui regroupe les catégories d’hydraulicité d’« exceptionnellement sèche » à « sèche » (hydraulicité de 0 à 0,75 soit des débits déficitaires de plus de 25 % en comparaison de la moyenne interannuelle) est assez erratique sur l’ensemble de la période (1998 à 2017).

Des années exceptionnellement humides telles que 2013 et 2014, malgré l’application d’un lissage des variabilités hydrologiques par une moyenne glissante ne permettent pas de conclure à une évolution à la baisse des débits moyens de septembre des rivières en région.

L’analyse des indices hydrologiques réalisée par l’Onema1 permet d’observer des tendances notamment dans le sud de la France sur la sévérité, la précocité des étiages ou encore l’évolution des débits des cours d’eau ; en revanche pour la région Centre- Val de Loire les résultats ne sont pas significatifs sur ces indicateurs.

L’étude Explore 2070, ainsi qu’un projet portant sur le bassin de la Loire, le projet ICC-HydroQual2, ont étudié les conséquences des modifications climatiques sur le comportement et la qualité physico-chimique des cours d’eau et des nappes.

En premier lieu l’augmentation de la température moyenne de l’air va entraîner une hausse de l’évapotranspiration et donc une baisse des débits annuels des cours d’eau, encore accentuée en période d’étiage3 si les précipitations sont réduites en période estivale. Selon Explore 2070, au sein du bassin Loire-Bretagne le débit moyen annuel des cours d’eau devrait baisser de 10 à 40 % et la recharge des nappes souterraines serait également affectée avec une baisse comprise entre 25 et 30 % à l’horizon 2070.

D’après l’étude ICC-HydroQual, le débit d’étiage4 de la Loire et de ses principaux affluents baisserait fortement, de l’ordre de 25 à 50 % en milieu du siècle, et entre 30 et 60 % en fin du siècle. On observerait de plus un allongement des périodes d’étiages.

Pour en savoir plus :

https://professionnels.afbiodiversite.fr/sites/default/files/pdf/debits-des-rivieres.pdf www.eptb-loire.fr/wp-content/uploads/2008/01/ICC-HYDROQUAL_action-1_-Hydrologie.pdf

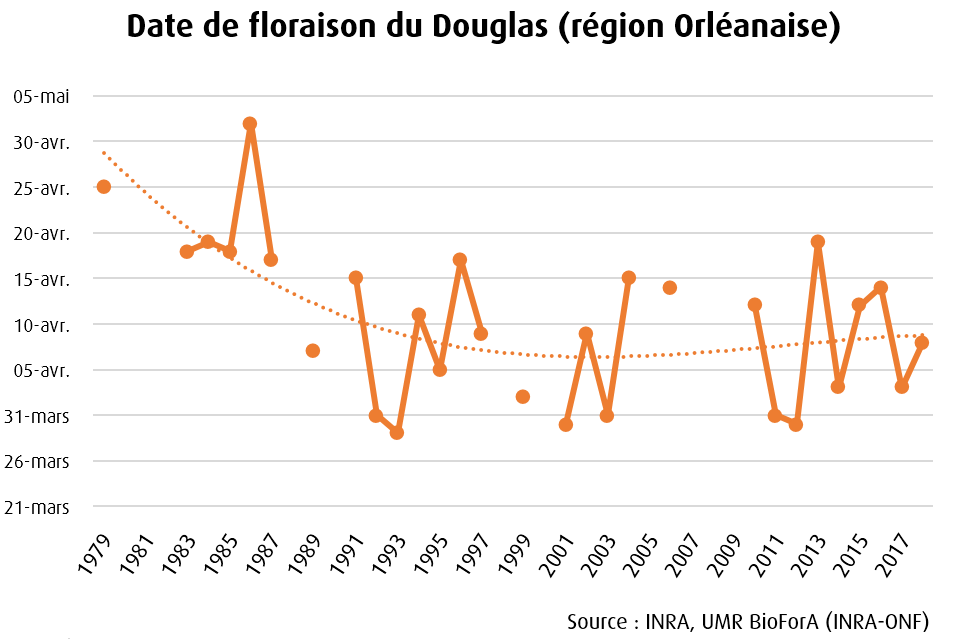

Dates de floraison du Douglas à Orléans

Commentaire de l’indicateur

La croissance et le cycle biologique de tous les végétaux sont fortement liés aux températures de l’air. Une durée prolongée de températures basses en période hivernale est nécessaire pour permettre par la suite la floraison (période de vernalisation*). Les phases de développement dépendent largement de l’accumulation de « quantités de chaleur ».

On s’attend donc à ce que l’augmentation des températures liée au changement climatique entraîne un allongement de la saison de végétation et donc une croissance plus précoce et plus longue des arbres.

Dans le cadre de programmes d’amélioration génétique du Douglas, l’INRA a enregistré les dates de floraison de cet arbre depuis 1979. Dans la région d’Orléans, jusqu’à la fin des années 1990, les températures printanières se sont accumulées de plus en plus vite ce qui a engendré une avancée de 15 jours des dates de floraison. A partir de cette date, il est vraisemblable qu’un autre mécanisme s’est mis en jeu : les températures hivernales devenant de plus en plus élevées, le nombre de jours de froids indispensables à la vernalisation des bourgeons a nécessairement augmenté. Ce mécanisme interférant avec le précédent, est probablement la cause du palier actuellement observé au niveau des dates de floraison. La poursuite des observations permettra de savoir s’il s’agit d’un palier ou d’un début d’inversion de tendance.

Le changement climatique s’accompagne également d’une augmentation du CO2 dans l’atmosphère qui devrait avoir pour effet de renforcer la croissance et la productivité des arbres en stimulant la photosynthèse. D’un autre côté, les déficits de ressources en eau prévus par les modélisations du changement climatique amèneront les arbres à être plus souvent en stress hydrique ; ce qui devrait jouer sur leur productivité. La modification des conditions climatiques pose la question de l’adaptation des essences à leur territoire et de l’impact sur leur croissance et leur productivité.

* Période de froid subie par une plante, nécessaire pour la faire passer du stade végétatif au stade reproductif, c’est-à-dire pour enclencher la floraison.

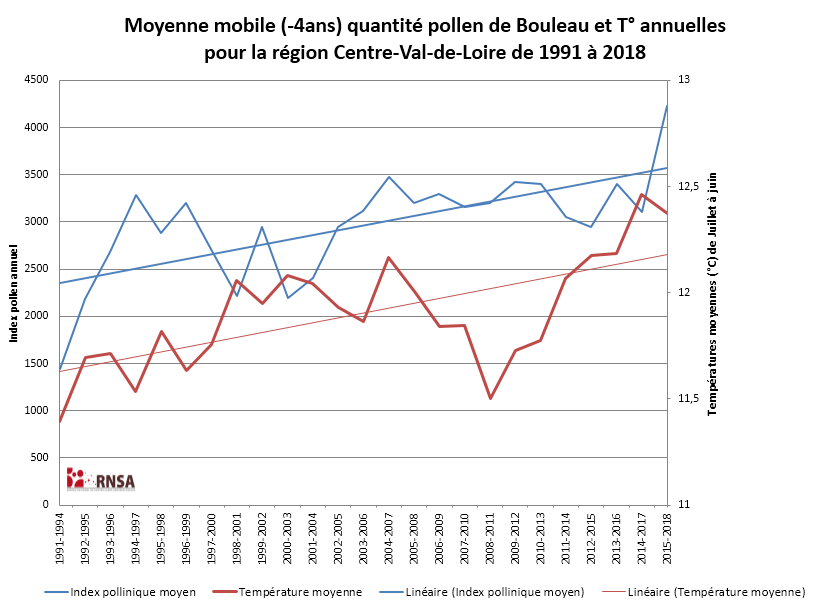

Moyenne mobile (4 ans) de la quantité de pollen de bouleau pour la région Centre-Val de Loire (Tours, Bourges, Orléans)

Commentaire de l’indicateur

La hausse des températures moyennes devrait induire une croissance et une floraison des végétaux plus précoce et donc une période plus longue de production des pollens. L’augmentation de la teneur en CO2 dans l’air favorise la photosynthèse et devrait favoriser l’augmentation de la production de pollens.

Elle est déjà observable pour le bouleau, très présent dans les aménagements paysagers en ville. Les teneurs de son pollen dans l’air sont suivies par le RNSA (Réseau National de Surveillance Aérobiologique), du fait de son fort effet allergique. La vulnérabilité des populations à ces pollens va être accrue par d’autres facteurs liés au changement climatique, comme les fortes concentrations d’ozone dans l’air, liées aux fortes chaleurs, qui ont pour effet d’irriter les voies respiratoires.

L’accroissement des concentrations dans l’air de pollens d’ambroisie, très allergisants, est également à redouter. Selon une étude du CNRS publiée en 2015, un tiers de cette augmentation serait dû à la dispersion des graines de cette plante invasive par les cours d’eau, les transports routiers et ferroviaires, et les pratiques agricoles. Les deux tiers des cas auraient pour origine le réchauffement climatique qui accroît la zone favorable à l’implantation de l’ambroisie, vers le nord et le nord-est du pays.

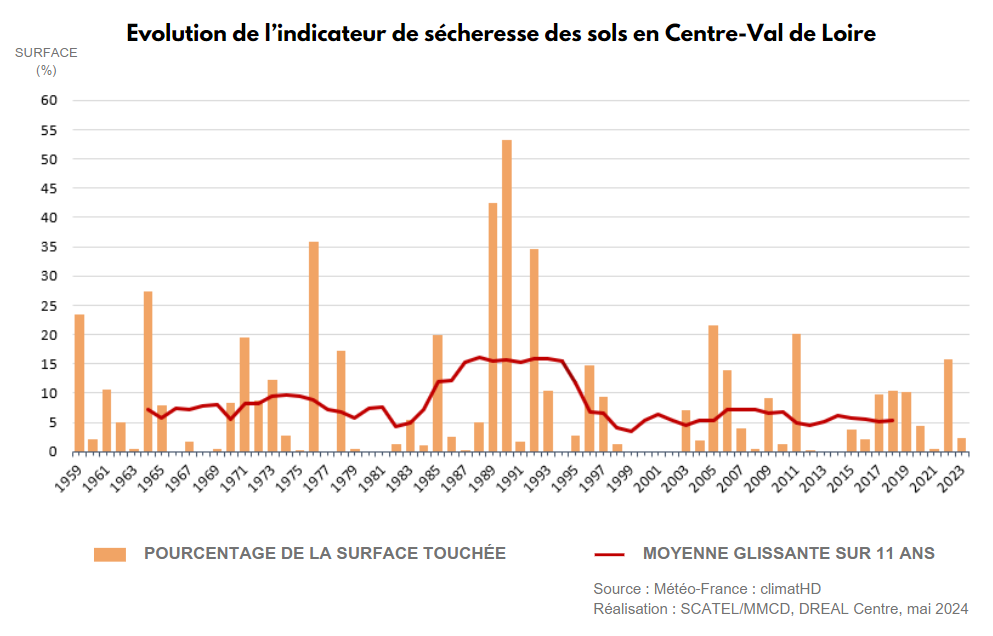

5.3 Adaptation et atténuation

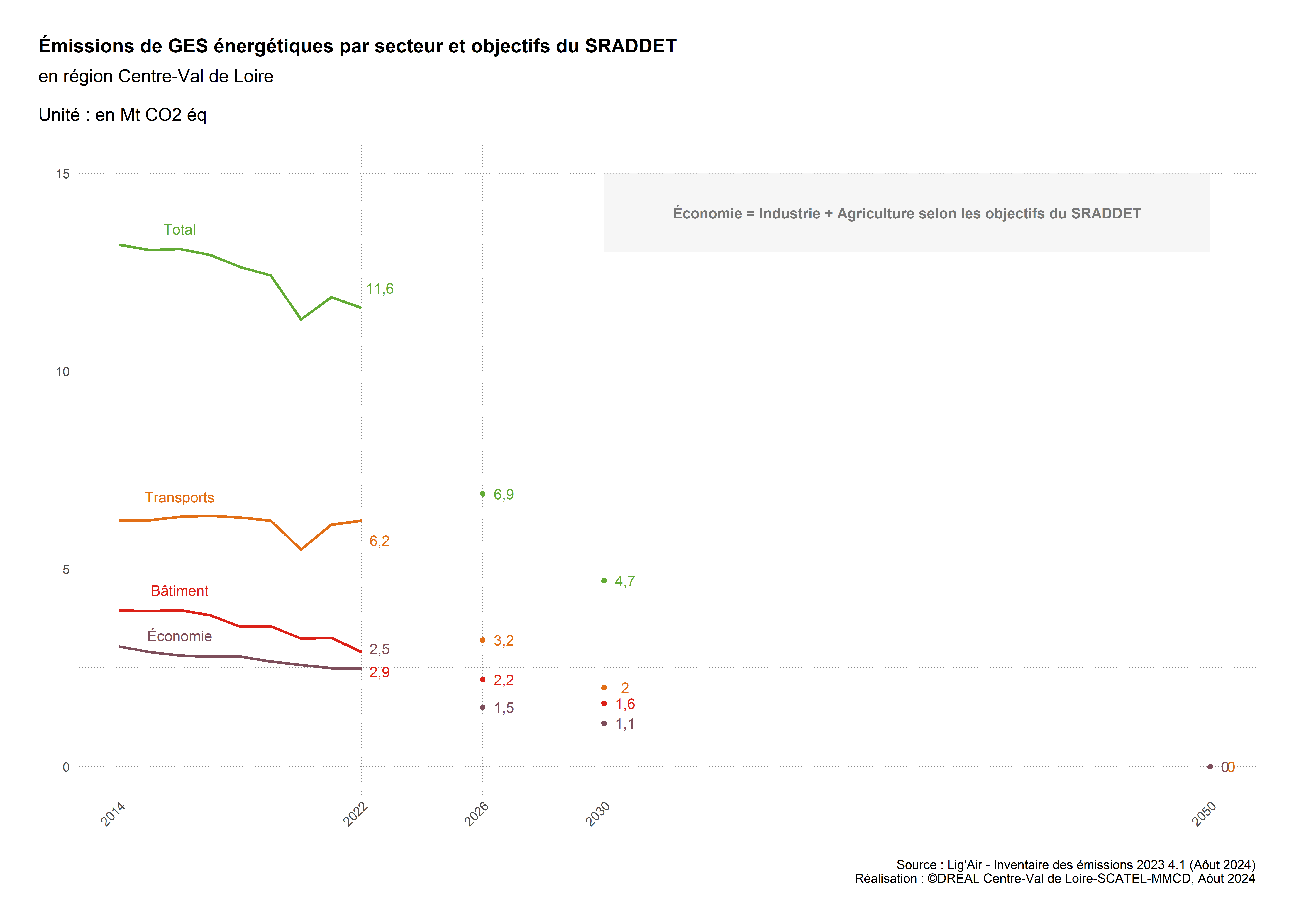

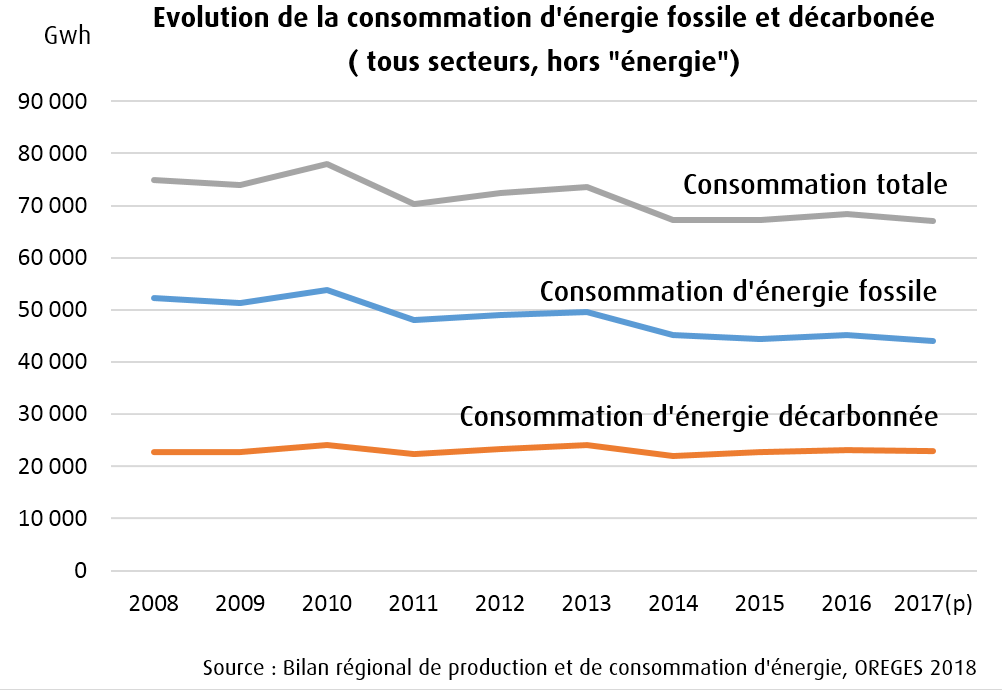

Évolution de la consommation en énergie carbonée par secteur d’activité

Commentaire de l’indicateur

La consommation en énergies fossiles (pétrole, charbon, gaz naturel) est responsable d’émissions importantes de GES et contribue fortement au changement climatique. L’atténuation passe donc par des mesures de réduction de la consommation de ces énergies, qui sont de plus « épuisables ».

En région Centre Val-de-Loire, comme au niveau national, cette réduction de la consommation en énergies fossiles est amorcée depuis plusieurs décennies et se poursuit : entre 2008 et 2017, elle a ainsi diminué de 15 %. Ce résultat reste insuffisant pour atteindre les objectifs (-22% entre 2008 et 2020 dans le SRCAE; -43% entre 2014 et 2050 dans le SRADDET) et pour infléchir les courbes du réchauffement climatique. Le développement des énergies renouvelables doit s’accompagner d’une maîtrise de la demande en énergie.

Dans tous les secteurs, un des moyens pour limiter la consommation en énergie réside dans la performance énergétique des constructions et des procédés : choix des matériaux, mesures et gestion optimisée de l’énergie, réduction des pertes (isolation…). A ce titre, la prochaine RE 2020, plus ambitieuse sur la consommation énergétique des bâtiments, intègrera l’impact carbone sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment pour limiter les émissions de GES.

Les différents piliers de l’économie circulaire constituent des pistes d’actions : écologie industrielle et territoriale (EIT), écoconception, réutilisation, recyclage. Un programme d’expérimentation d’EIT sur 7 zones d’activités pilotes a par exemple été lancé en janvier 2017 par l’ADEME, la Région Centre-Val de Loire, la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat (CRMA) et la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) Centre-Val de Loire.

La réduction des dépenses énergétiques passe également par des réflexions en termes d’aménagement du territoire (pour limiter par exemple le besoin en transport) et de modes de vie. Les réflexions sur les mesures d’adaptation au changement climatique sont également très complémentaires des mesures visant l’atténuation afin d’éviter la « mal adaptation » qui conduirait à des dépenses énergétiques accrues, telle que la mise en place de climatiseurs pour répondre à la problématique de l’augmentation des températures moyennes.

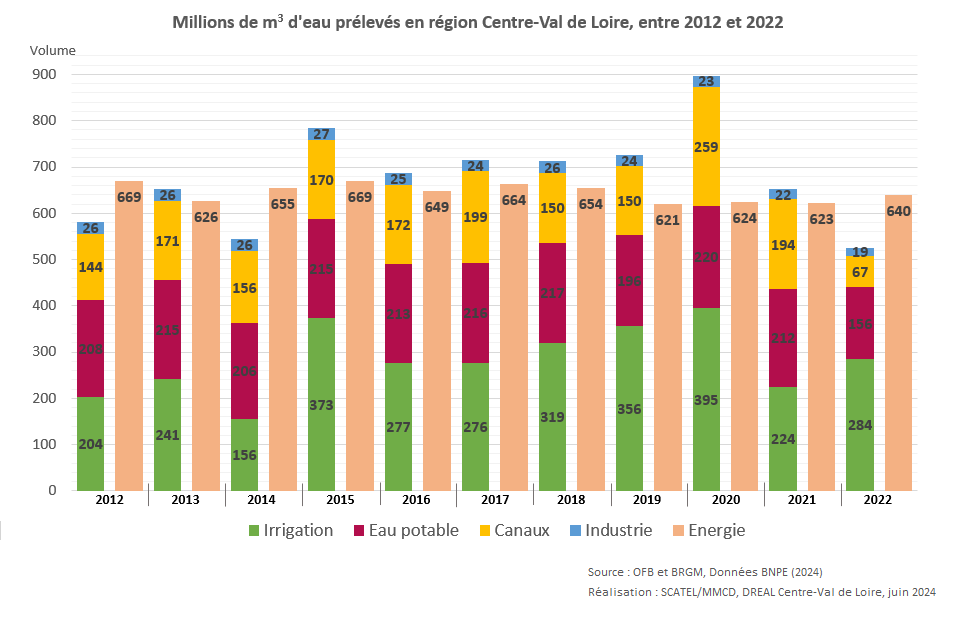

Evolution des prélèvements en eau par usage

Commentaire de l’indicateur

Evolution des prélèvements en eau par usage

Les prélèvements en eau désignent la quantité d’eau prélevée puis en partie rejetée dans le milieu naturel après utilisation en fonction des usages, tandis que la consommation correspond à la quantité d’eau prélevée et réellement consommée, sans retour au milieu naturel.

Selon la Banque Nationale des Prélèvements en Eau (BNPE), près de 1,4 milliards de m3 d’eau ont été prélevés en région Centre-Val de Loire en 2022 (hors turbinage), dont 45% pour la production d’énergie, 26% destinés à l’irrigation, 16% à la production d’eau potable, 12% aux canaux et 2% à l’industrie.

Entre 2012 et 2021, les prélèvements dédiés à l’alimentation en eau potable et à l’industrie sont stables. A l’inverse, les prélèvements pour l’irrigation, qui ont lieu très majoritairement en eaux souterraines et à la période où les niveaux des nappes sont au plus bas, montrent une variabilité interannuelle assez forte.

La région représente à elle seule 26 % des prélèvements d’eaux souterraines du territoire national selon les chiffres de la BNPE, et la 4ème région la plus consommatrice d’eau pour l’irrigation en France. L’irrigation dans les départements du Loiret (45), d’Eure-et-Loir (28) et du Loir-et-Cher (41) dépendent majoritairement de la nappe de Beauce. En 2022, ces trois départements représentaient 83% du volume des prélèvements d’eaux souterraines pour l’irrigation de toute la région.

Les tensions se renforcent sur la ressource en eau, il est donc important d’inciter les différents usagers à la sobriété, et tous les usages de l’eau devront s’adapter à une moindre disponibilité de la ressource en eau. Le Plan Eau en mars 2023 a fixé un objectif à l’échelle nationale de réduction des prélèvements de 10% d’ici 2030 par rapport à 2019, objectif que le bassin Loire-Bretagne inscrit également dans son plan d’adaptation au changement climatique.

Pour en savoir plus :

Données de la BNPE sur les prélèvements en eau

https://bnpe.eaufrance.fr/prelevements-france

Enjeux et usages des prélèvements et consommations d’eau

https://www.strategie.gouv.fr/publications/prelevements-consommations-deau-enjeux-usages

Etat des lieux de la ressource en eau en Centre-Val de Loire