Chapitre 12 Sol

12.2 Qualité des sols

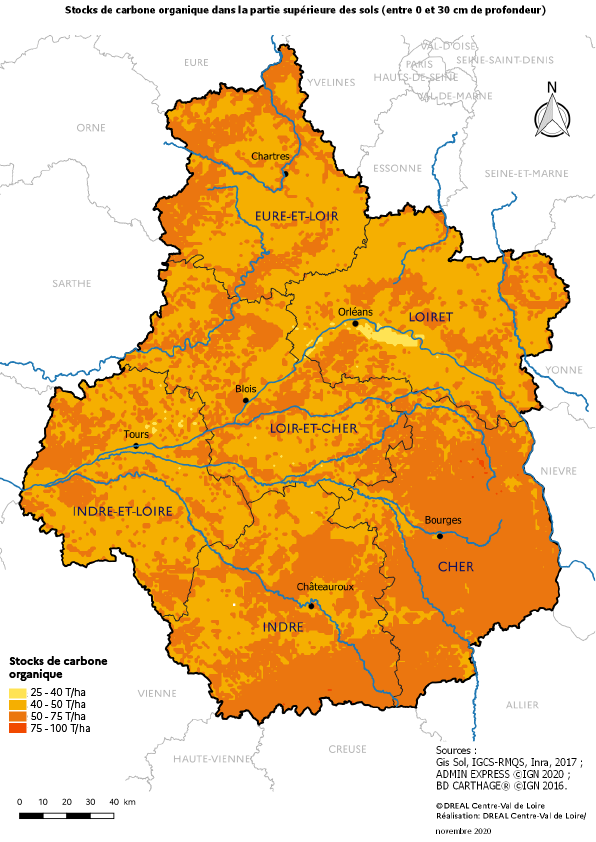

Stocks de carbone organique dans la partie superficielle des sols

Commentaire de l’indicateur

Les matières organiques sont constituées des produits de la décomposition des végétaux enfouis dans le sol et des organismes qui y vivent (macrofaune, bactéries, champignons, etc.). Elles sont incorporées progressivement au sol sous l’effet de deux principaux processus, la minéralisation et l’humification.

La minéralisation libère du CO2 et des nutriments disponibles pour la croissance des plantes (cycle du carbone). L’humification produit une matière organique plus stable qui sera minéralisée de façon progressive.

Les vitesses de formation des matières organiques sont fonctions de différents facteurs tels que l’abondance de micro-organismes, l’humidité, la température, l’oxygénation et le drainage du sol. La durée moyenne de formation de la matière organique est d’environ 15 ans, mais la capacité de minéralisation des sols est très variable. Les matières organiques se composent en moyenne de 58 % de carbone organique.

Pour la région Centre-Val de Loire, les valeurs de stocks de carbone organique de la partie superficielle des sols les plus élevées se trouvent localisées dans le Cher et l’Indre (principalement entre 50 et 75 T/ha), alors que les valeurs les plus basses sont plus caractéristiques du centre, du nord et du nord-est de la région (entre 25 et 50 T/ha principalement dans les zones d’agriculture intensives de la Beauce). Des évolutions dans les pratiques agricoles, l’enfouissement des résidus de culture, de fertilisants organiques issus de l’élevage ou les apports contrôlés de boues issues du traitement des eaux usées dans les secteurs favorables (Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, et Loiret) peuvent améliorer le contenu en matières organiques du sol.

Les sols présentant le taux de carbone organique le plus faible, se trouvent généralement en grandes cultures. Le couvert végétal en hiver, comme le non-labour ou le semis direct, permettent de limiter ces inconvénients et font donc partie des pratiques culturales favorables à l’environnement.

Pour en savoir plus :

Carbone organique des sols, l’énergie de l’agro-écologie, une solution pour le climat, Ademe, 2014

Les stocks de carbone organique dans la partie superficielle des sols métropolitains, Site de l’environnement en France, GISSOL IGCS-RMQS, Inra 2017

Les stocks de carbone organique dans la partie superficielle des sols métropolitains, L’Environnement en France, mai 2019

Évolution des teneurs médianes en phosphore par canton

Commentaire de l’indicateur

Pour se développer, les plantes prélèvent dans le sol trois nutriments essentiels : l’azote, le potassium et le phosphore. Ce dernier élément résulte de l’altération des roches et de la décomposition des végétaux au cours du temps et se concentre sur la couche superficielle des sols.

Afin de conserver la fertilité des sols, il est nécessaire de reconstituer le stock de phosphore par l’apport de fertilisants organiques (fumiers, lisiers, boues de stations d’épuration) ou à l’aide d’engrais minéraux. Ces apports doivent-être adaptés car, en excès, ils dégradent la qualité des eaux. Combinés aux effets d’autres éléments en trop forte densité, le phosphore, lorsqu’il atteint les eaux de surface, en favorise l’eutrophisation, dégradant ainsi la qualité de l’eau et le fonctionnement des écosystèmes.

La biodisponibilité du phosphore dépend des caractéristiques des sols et de l’exigence des plantes, autrement dit, de la capacité des plantes à extraire plus ou moins facilement le phosphore. En région Centre-Val de Loire, comme dans d’autres régions où la production agricole végétale est dominante, les sols sont considérés comme déficitaires en phosphore et les teneurs sont insuffisantes pour assurer des rendements agricoles convenables.

Entre les périodes 1994-2004 et 2005-2014, cette baisse des apports est notoire dans 65 cantons (soit 35 %) de la région Centre-Val de Loire, alors que dans 29 cantons (soit 16 % des cas), la teneur en phosphore des sols ne varie pas. Il est important de noter que 49 % des données régionales ne sont pas connues (81 cantons en données insuffisantes, 10 indéterminés). Aucun canton n’a connu d’augmentation de sa teneur en phosphore sur ces périodes.

La gestion du stock de phosphore est donc un enjeu important pour la région Centre-Val de Loire et relève d’un équilibre entre la nécessité économique et les préoccupations environnementales.

Pour en savoir plus :

Le Phosphore dans les sols, 2019. Site de l’environnement en France

Gis Sol, BDAT, 2018, d’après Gouny et al., 2016

https://www.gissol.fr/thematiques/le-phoshore-dans-les-sols-1204