Chapitre 7 Eau

7.1 Etat qualitatif

Evolution de la teneur en nitrates sur les qualitomètres en Région Centre-Val de Loire

Commentaire de l’indicateur

Evolution de la teneur en nitrates

La lutte contre la pollution diffuse par les nitrates est un enjeu important. Les concentrations de nitrates en excès dans l’eau la rendent en effet impropre à la consommation humaine, et peuvent induire des problèmes d’eutrophisation des cours d’eau. Les ressources en eau ont, à l’état naturel, des concentrations très faibles en nitrates

Or, depuis les années 50, les concentrations en nitrates dans les milieux aquatiques ont fortement augmenté. Leur origine provient en grande partie de l’agriculture (engrais azotés, épandage de lisier en trop grande quantité pour être absorbés totalement par les plantes) mais aussi ponctuellement de l’industrie et des eaux usées urbaines. Depuis, la ressource en eau se dégrade et des captages destinés à la consommation humaine sont régulièrement abandonnés en raison de leur pollution.

La directive « Nitrates » a été mise en place en vue de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole et de prévenir toute nouvelle pollution de ce type. Une des obligations des États membres est de réaliser des campagnes de mesures des concentrations en nitrates dans les eaux souterraines et les eaux superficielles. En France, ces campagnes ont lieu tous les quatre ans.

La comparaison entre les deux dernières campagnes (2014 – 2015 et 2018 – 2019) montre des résultats contrastés entre les eaux souterraines et les eaux superficielles.

À l’échelle de la région, les concentrations en nitrates des eaux souterraines sont en effet globalement stables (32 stations sur 127, soit 27 % des stations du réseau nitrates), voire en diminution (42 stations, soit 36 %). Celles des eaux superficielles sont en revanche en augmentation (131 stations sur 176, soit 74 % des stations du réseau nitrates), voire en augmentation forte (84 stations, soit 48 %).

Il existe cependant de fortes disparités entre les départements pour les eaux souterraines. Alors que l’Indre et le Loir-et-Cher ont respectivement 65% et 67% des stations des départements dont les concentrations sont en diminution, l’Eure-et-Loir présente 80 % des stations en augmentation, dont la moitié en augmentation forte. Ces disparités semblent moins marquées pour les résultats des stations en eaux superficielles. L’Indre-et-Loire est en effet légèrement moins impactée par l’augmentation des concentrations (avec environ 60 % des stations du département en augmentation) alors que près de 90 % des stations du Loiret enregistrent une augmentation.

Evolution des concentrations en nitrates à l’échelle du bassin Loire-bretagne

https://sigesbre.brgm.fr/Etudes-recentes-de-l-evolution-des-concentrations-en.html

Evolution des concentrations en nitrates à l’échelle nationale

https://www.notre-environnement.gouv.fr/themes/sante/la-pollution-de-l-eau-douce-ressources/article/les-nitrates-le-principal-polluant-des-eaux-souterraines?lien-ressource=5193&ancreretour=lireplusv

Nitrates dans les eaux souterraines en France

https://www.eaufrance.fr/repere-pollution-des-eaux-souterraines-par-les-nitrates

Population alimentée en eau potable non conforme en Nitrates

Commentaire de l’indicateur

Population alimentée en eau potable non conforme en Nitrates

En France, l’eau du robinet est l’un des aliments les plus contrôlés. Chaque année, en région, près de 13 500 prélèvements et analyses sont réalisés, au titre du contrôle sanitaire, pour s’assurer de la qualité de l’eau distribuée depuis la ressource jusqu’au robinet du consommateur.

Cependant, en raison de l’accumulation des nitrates dans les eaux souterraines, leur utilisation pour l’alimentation en eau potable peut être compromise. Après ingestion, une partie des nitrates est transformée en nitrites. Composés instables, les nitrites, lorsqu’ils sont en excès, génèrent la formation de composés nitrosés dans le tube digestif, en particulier lors de la consommation de produits carnés. Ces composés nitrosés sont connus pour leur caractère génotoxique et cancérogène.

Le suivi de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine est assuré par l’Agence Régionale de Santé (ARS) dans le cadre du contrôle sanitaire. Les nitrates sont recherchés au niveau des ressources en eau utilisées pour la production d’eau potable, à la sortie des installations de production d’eau potable ou sur le réseau de distribution publique.

Selon les chiffres de l’ARS, en 2022, 10 820 habitants (0,4 % de la population régionale), ont été alimentés par une eau dont la teneur moyenne en nitrates a dépassé la limite de qualité (50 mg/L), entraînant des restrictions de consommation pour les femmes enceintes et les nourrissons. De plus, 68 unités de distribution (UDI) desservant 170 285 habitants (6,6 % de la population régionale), ont été alimentées par une eau ayant eu au moins un dépassement ponctuel de la limite de qualité (50 mg/L). Le département d’Eure-et-Loir reste le département le plus concerné de la région par des dépassements chroniques de la limite de qualité en nitrates dans l’eau du robinet, suivi par le Loiret puis dans une moindre mesure le Cher.

En 10 ans, grâce aux efforts engagés par les collectivités pour résoudre les situations de non-conformités récurrentes, notamment par la mise en place d’interconnexions et l’arrêt de captages, le nombre d’habitants desservis par une eau dont la teneur moyenne est non-conforme en nitrates a été divisé par 4. Les données de l’année 2022 font état d’une amélioration sensible par rapport à 2020 et à 2021, dans un contexte de mise en demeure de la France par la Commission européenne en octobre 2020, pour non-respect des exigences de la Directive européenne relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour le paramètre nitrates.

Cependant, le bilan 2022 fait également état de nouvelles non-conformités ponctuelles en nitrates dans les eaux distribuées, traduisant notamment une hausse des teneurs en nitrates au niveau de certains captages et la nécessité de mieux les protéger.

Qualité de l’eau potable en 2022 (ARS, 2024)

https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/qualite-de-leau-potable-en-2022

Règlementation et risques sanitaires

https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/la-reglementation-et-les-risques-sanitaires

Bilan de la qualité de l’eau au robinet du consommateur vis-à-vis des nitrates, 2020

https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/2020_bilan_nitrates_vf.pdf

Population alimentée en eau potable non conforme en Pesticides

Commentaire de l’indicateur

Population alimentée en eau potable non conforme en Pesticides

Les pesticides (ou produits phytosanitaires), dont le terme générique regroupe les molécules actives de pesticides, mais également leurs produits de dégradation, sont des substances chimiques utilisées pour combattre les espèces animales ou végétales présentant un risque pour les activités humaines (insecticides, herbicides, fongicides etc.). Ils étaient utilisés dans un passé récent par les collectivités et les privés pour différents usages mais la réglementation a progressivement restreint l’utilisation des pesticides pour le limiter principalement à l’agriculture. Les 3 principales familles de pesticides retrouvés dans l’eau sont les organochlorés (molécules difficilement dégradables), les organophosphorés (molécules à dégradation rapide, mais neurotoxiques) et les pyréthroïdes (molécules pouvant être mortelles pour les espèces aquatiques).

Les risques majeurs des produits phytosanitaires sont liés à des intoxications aiguës des utilisateurs, notamment lors d’une exposition professionnelle. Les effets à long terme sur la santé d’une exposition à de faibles doses de pesticides sont difficiles à évaluer. La majorité des apports en pesticides par l’alimentation provient de la consommation de fruits et de légumes, en raison de leur plus forte utilisation dans ce type d’agriculture.

L’Agence régionale de santé (ARS) Centre-Val de Loire est chargée d’organiser et mettre en œuvre le contrôle sanitaire des eaux distribuées. Ainsi, en région Centre-Val de Loire, en 2022 : 92,3 % de la population (2 371 519 habitants) a été alimentée par de l’eau conforme aux limites de qualité, 5,2 % de la population (134 802 habitants) a été alimentée par de l’eau ayant fait l’objet d’un dépassement ponctuel (moins de 30 jours dans l’année) en pesticides, et 2,4 % de la population (62 871 habitants) a été alimentée par de l’eau ayant présenté des dépassements récurrents (plus de 30 jours) en pesticides.

Par ailleurs, la liste des pesticides analysés au contrôle sanitaire des eaux est régulièrement mise à jour en fonction des capacités d’analyse des laboratoires. Ainsi, la rupture de série en 2018 concernant la non-conformité s’explique par la prise en compte de nombreux métabolites dans la liste des substances recherchées, qui ne l’étaient pas jusqu’alors.

Il est constaté une baisse importante des populations alimentées par de l’eau présentant des non-conformités chroniques entre 2021 (149 400 habitants concernés) et la situation observée en fin d’année 2022 (62 900 habitants concernés). Cette baisse est très largement expliquée par le fait que les métabolites du S-Métolachlore (herbicide très utilisé en France), l’ESA métolachlore et le NOA métolachlore dans une moindre mesure ne sont plus soumis à la limite de qualité de 0,1 µg/L depuis la réévaluation de leur dangerosité par l’ANSES, dans son avis publié le 30 septembre 2022.

Pesticides : définition, enjeux et impacts

https://sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/pesticides/

Règlementation et risques sanitaires (ARS, 2024)

https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/la-reglementation-et-les-risques-sanitaires

Qualité de l’eau potable

https://sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau

Avis et rapports de l’Anses

https://www.anses.fr/fr/content/que-sont-les-pesticides

Captages fermés pour cause de pollution

Commentaire de l’indicateur

Captages fermés pour cause de pollution

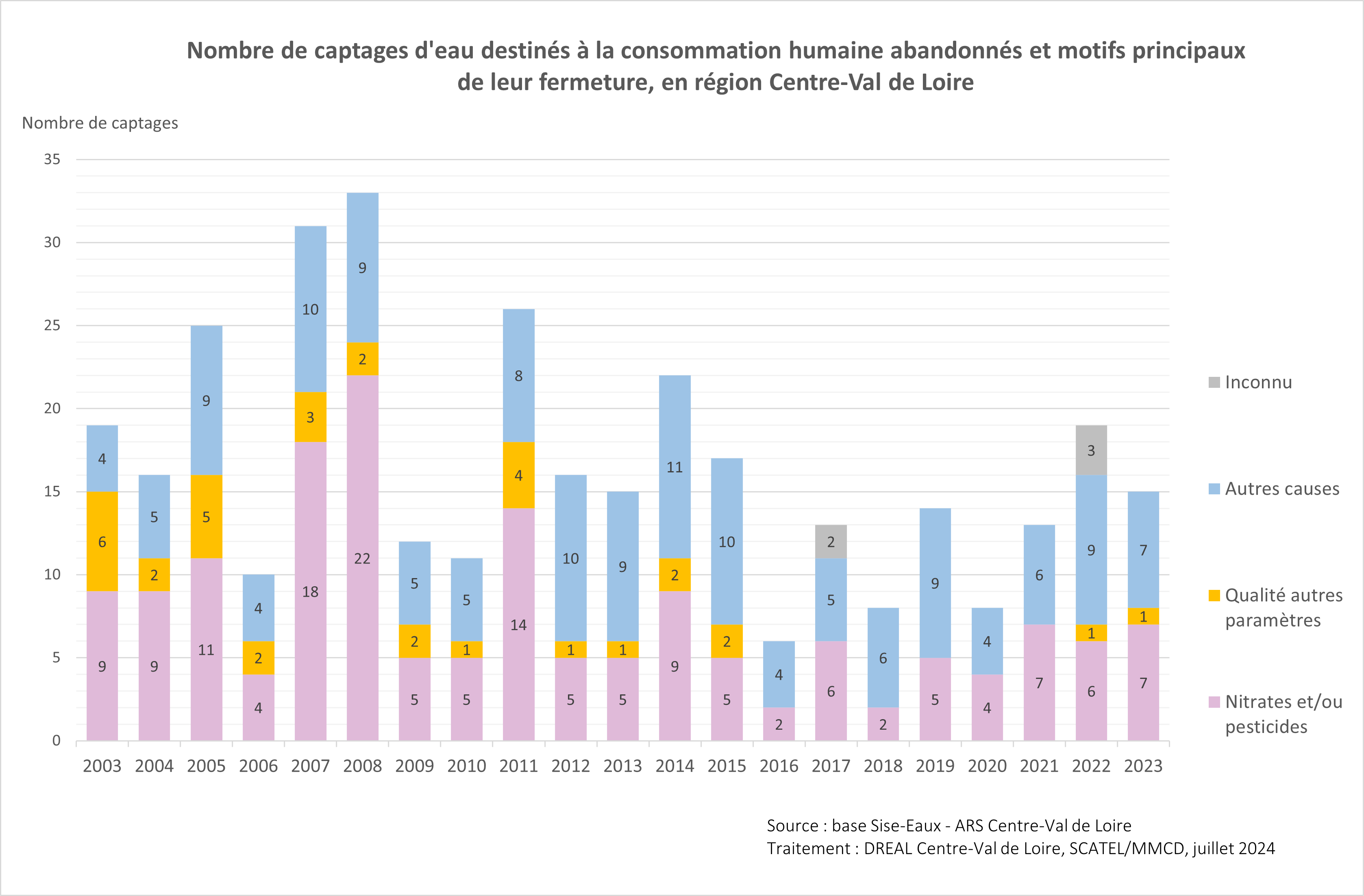

Le nombre de captages exploités évolue légèrement chaque année, en fonction de la mise en service de nouveaux captages, de l’interconnexion entre des unités de distribution ou de l’abandon d’ouvrages. Les causes d’abandon de captages utilisés pour la production d’eau destinée à la consommation humaine peuvent être multiples. La dégradation de la qualité des eaux prélevées, la faible productivité du captage, la vulnérabilité de la ressource ou encore l’impossibilité de protection des captages peuvent ainsi motiver une collectivité à abandonner un captage.

Dans certains cas, des captages doivent être abandonnés du fait d’un important et constant dépassement des normes de potabilisation, ne permettant plus ni de distribuer cette eau, ni même de la traiter. Ainsi en 2023, en région Centre-Val de Loire, huit captages ont dû être abandonnés du fait d’une trop mauvaise qualité de l’eau. Sur les cinq dernières années (2019-2023), ce sont 69 captages qui ont été abandonnés dont 29 à cause des pollutions diffuses agricoles (nitrates et/ou pesticides).

Selon le bilan de l’ARS en décembre 2022, 61 captages sont destinés à l’abandon. En effet, certains captages se situent dans un environnement avec des pollutions ponctuelles et leur protection ne peut pas être assurée. Ces captages sont classés comme « non protégeables » et doivent être abandonnés. Les abandons de captages peuvent être liés également à d’autres causes (par exemple, un débit insuffisant).

L’ARS travaille au quotidien avec les collectivités pour une meilleure sécurisation qualitative et quantitative de l’alimentation en eau des populations. Cette sécurisation peut conduire à la mise en service de nouveaux captages qui devront au préalable finaliser leur procédure de protection. C’est ainsi qu’en 2022, à l’échelle de la région, 37 projets de forage d’eau destinée à la consommation humaine étaient dénombrés.

Protection de la ressource en eau

https://sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/protection-de-la-ressource-en-eau-utilisee-pour-la-production-d-eau-potable

Bilan ARS 2022

https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/media/104318/download?inline

Indicateurs de la stratégie du développement durable

https://www/donnees.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lesessentiels/indicateurs/a309.html

Pesticides dans les eaux souterraines

Commentaire de l’indicateur

Pesticides dans les eaux souterraines

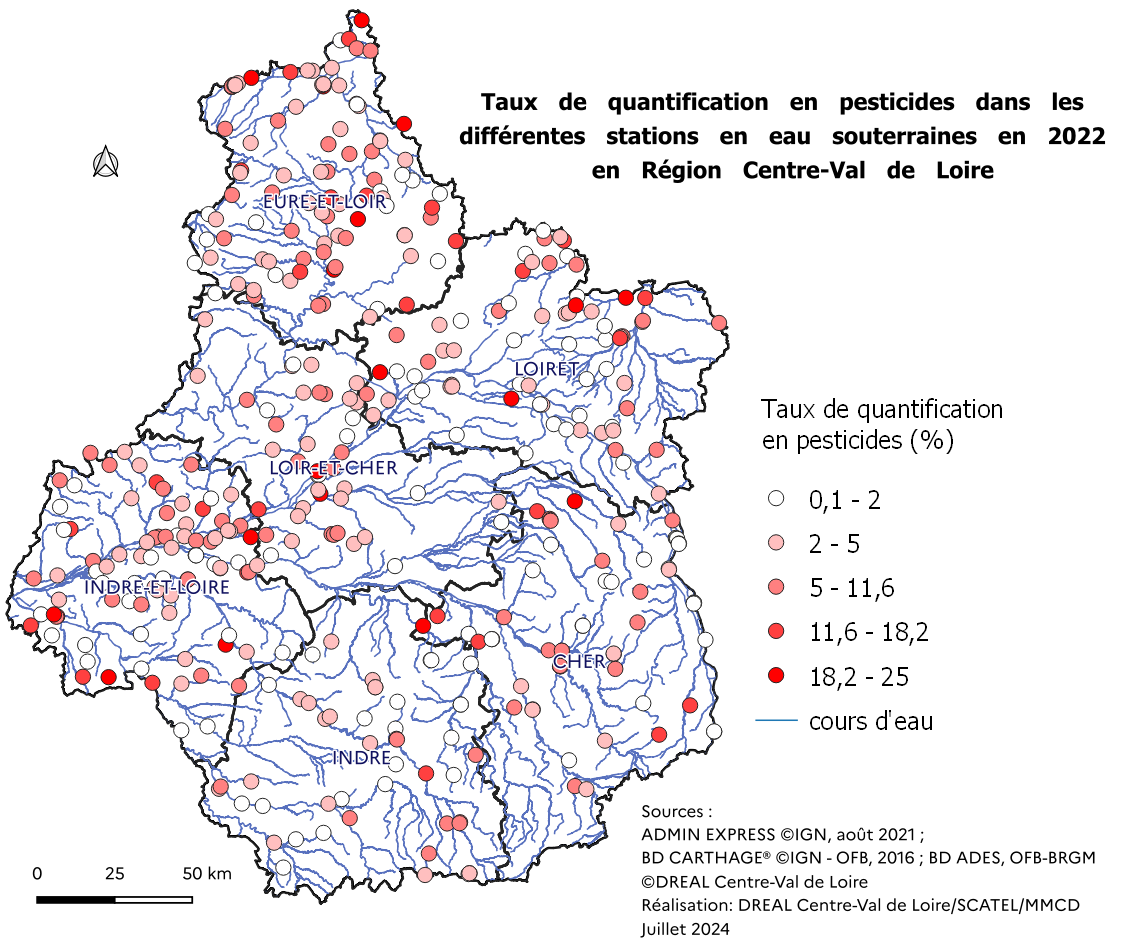

Les pesticides sont des substances utilisées pour lutter contre des espèces considérées comme nuisibles (herbicides, insecticides, fongicides, etc.) et constituent l’une des causes principales de la contamination des eaux. Ils sont l’une des causes principales de la contamination des eaux et de la non-atteinte du bon état des masses d’eau souterraines et superficielles.

Ils sont essentiellement utilisés en agriculture ou dans l’entretien des infrastructures routières et ferroviaires, et migrent facilement vers les cours d’eau par ruissellement ou érosion des sols, ou bien par infiltration vers les eaux souterraines.

L’ampleur de cette pollution dépend de facteurs comme la nature des sols (certains permettent plus que d’autres le transfert des pesticides), la profondeur des nappes (les plus profondes sont peu ou pas encore touchées), l’intensité des activités agricoles ou encore le climat.

Les stations avec le taux de quantification (fréquence de détection des pesticides toutes familles confondues) le plus élevé se trouvent majoritairement dans le sud-est de l’Eure-et-Loir (Beauce Eurélienne), dans le nord-est du Loiret (Montargois), dans le centre du Loir-et-Cher et dans le nord de l’Indre-et-Loire.

La famille des herbicides est la plus fréquemment détectée dans les prélèvements d’eaux souterraines en Centre-Val de Loire. Leur répartition est globalement la même que celles de pesticides vu la part prépondérante qu’ils occupent parmi les substances actives quantifiées dans les différentes stations.

Les stations concernées par les familles des fongicides et des insecticides sont plus localisées et se trouvent respectivement en Beauce Eurélienne proches de Tours (Indre-et-Loire).

Pesticides dans les eaux souterraines, BRGM

https://www.brgm.fr/fr/actualite/dossier-thematique/pesticides-eaux-souterraines

Données sur les eaux souterraines

Conformité des stations de traitement des eaux usées (STEU)

Commentaire de l’indicateur

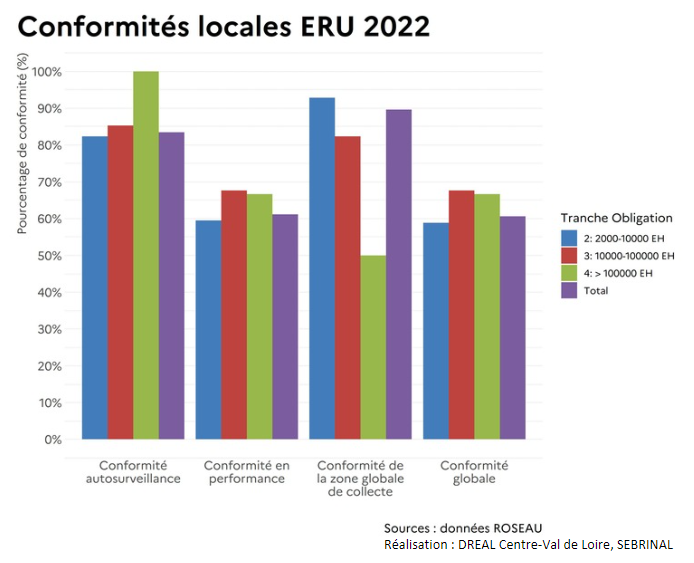

Conformité des stations de traitement des eaux usées (STEU)

Les eaux résiduaires urbaines (ERU) sont rejetées dans le milieu naturel après traitement dans une station de traitement des eaux usée. Elles peuvent constituer un risque pour la santé et la salubrité publique (en matière bactériologique notamment) ainsi que pour la préservation de la qualité des eaux.

La directive européenne ERU de 1991 encadre la collecte et le traitement des eaux usées des communes selon des échéances prévues en fonction de la taille des collectivités (exprimée en équivalent habitant ou EH) et de la sensibilité du milieu récepteur. Les stations les plus importantes sont soumises à un traitement plus rigoureux de l’azote et du phosphore en raison du classement en zone sensible à l’eutrophisation de l’intégralité de la région Centre - Val de Loire.

En région Centre-Val de Loire, 847 services publics assurent les missions de collecte des eaux usées, transport et dépollution. Les ¾ sont des communes et assurent ce service en régie la plupart du temps. Ces services doivent mettre en place une auto-surveillance qui permet de s’assurer du respect de la réglementation.

En région, en 2022, 75% des systèmes de traitements des eaux usées de plus de 2000 EH sont conformes aux prescriptions nationales issues de la directive ERU. On atteint seulement 60% de conformité pour ces mêmes STEU lorsqu’on intègre les prescriptions locales (voir graphique). Elles sont plus ambitieuses pour tenir compte des enjeux locaux (usages sensibles à proximité, état écologique des cours d’eau…).

L’évolution de la réglementation européenne prévoit notamment de renforcer les exigences de traitement, d’élargir ces exigences à des stations de plus petites tailles et de suivre de nouvelles molécules.

L’assainissement en région Centre, DREAL Centre-Val de Loire

https://www.centre-val-de-loire.developpement-durable.gouv.fr/l-assainissement-en-region-centre-val-de-loire-a4186.html

Portail de l’assainissement collectif (toutes les informations par STEU) :

https://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/actu.php

7.2 Pression sur la ressource

Usages de l’eau en région Centre Val-de Loire

Commentaire de l’indicateur

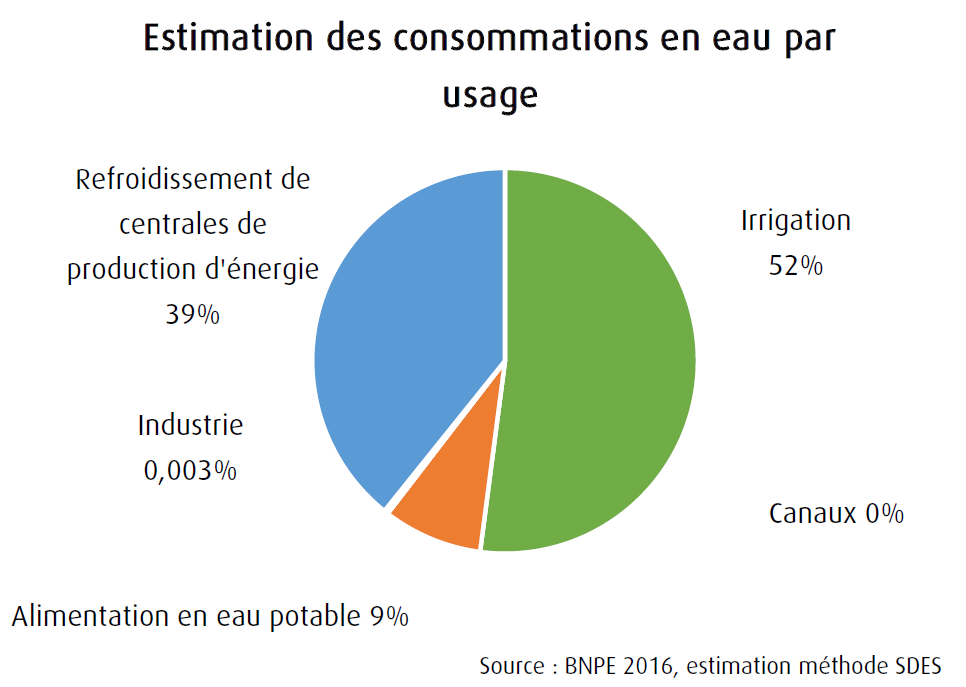

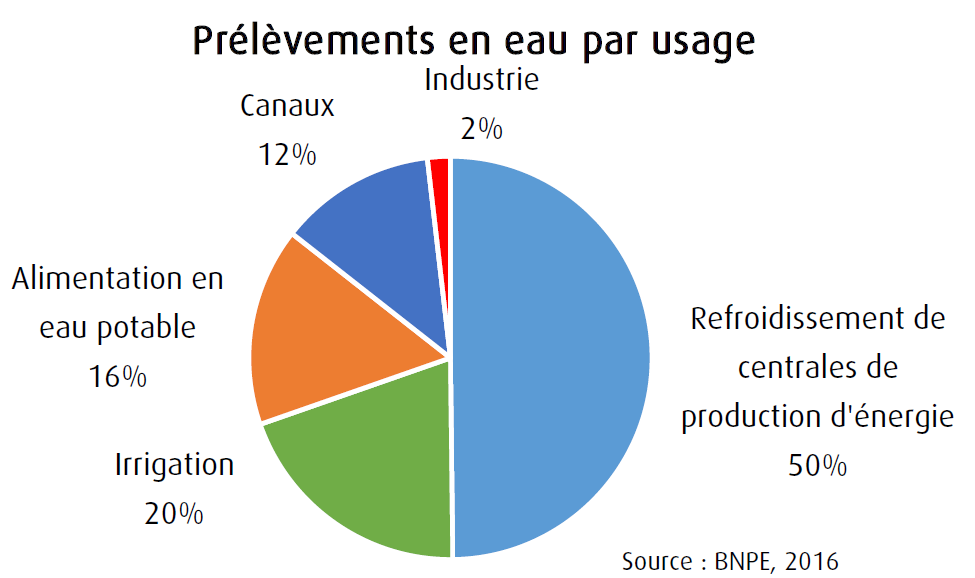

Selon la banque nationale des prélèvements en eau (BNPE), près de 1,33 milliard de m3 d’eau ont été prélevés en région en 2016, dont 49 % pour la production d’énergie, et 20 % pour l’irrigation.

La région Centre-Val de Loire abrite 4 des 19 centres nucléaires de production électrique, qui assurent la production de 19 % de la puissance électrique nationale. Les prélèvements d’eau autorisés pour ces CNPE sont plafonnés à 852 millions de m3 d’eau, et les prélèvements effectifs annuels se situent entre 600 et 700 millions de m3. La majeure partie des volumes prélevés (70 %) n’est pas consommée mais restituée - à température plus élevée - dans le même milieu après usage.

L’augmentation de température de l’eau et la baisse des débits des cours d’eau à l’étiage lié au changement climatique, engendreront des impacts accrus sur les écosystèmes aquatiques, particulièrement en été quand les niveaux d’eau sont faibles et la température déjà naturellement élevée (à noter qu’en période de basse eau (étiage), les prélèvements d’irrigations deviennent l’usage majoritaire).

Afin de limiter ces impacts, des contraintes supplémentaires sur les prélèvements et les rejets aux périodes sensibles seront nécessaires. Les activités de production d’énergie par les centrales nucléaires sont particulièrement concernées, de même que l’activité agricole qui devra s’adapter à cette nouvelle donne climatique et à une moindre disponibilité de la ressource en eau. L’alimentation en eau potable voir l’épuration des eaux usées des collectivités devront également évoluer : baisse des consommations, diversification des ressources sollicitées, traitements plus poussés des rejets.

7.3 Outils de protection

Les zones vulnérables (ZV) et zones d’actions renforcées (ZAR)

Commentaire de l’indicateur

Les zones vulnérables (ZV) et zones d’actions renforcées (ZAR)

Les « zones vulnérables » (ZV) aux nitrates d’origine agricole sont délimitées en application de la directive européenne « nitrates » (n°91/676/CEE, 1991), concernant la protection de l’eau contre la pollution par les nitrates d’origine agricole. Ce zonage, revu tous les quatre ans, est établi à l’échelle des bassins hydrographiques sur la base d’une campagne de surveillance de la teneur en nitrates des eaux douces superficielles et souterraines.

Les critères de qualité ont été définis au niveau national par l’arrêté du 5 mars 2015 : lorsque la teneur en nitrate est supérieure à 18 mg/L dans les eaux de surface, à 50 mg/L ou entre 40 mg/L et 50 mg/L sans tendance à la baisse dans les eaux souterraines, les communes concernées sont désignées en zone vulnérable.

En Centre-Val de Loire, les ZV définies en 2021 représentaient 87 % de la surface régionale. De petits secteurs ont toutefois été déclassés aux abords du Cher, de l’Indre et de la Loire, en raison d’une amélioration de leur taux en nitrates. Au sein des ZV de la région Centre-Val de Loire sont identifiées des « zones d’actions renforcées » (ZAR). Ces ZAR sont liées à des captages d’eau potable dont la teneur en nitrates de l’eau brute (avant traitement) est supérieure à 50 mg/L, ou entre 40 et 50mg/L sans tendance à la baisse. Certains de ces captages peuvent parfois présenter des dépassements du seuil de 50 mg/l en eau distribuée. Sur ces secteurs, des mesures complémentaires doivent être appliquées. En juin 2024, 161 points de prélèvements sont identifiés en ZAR pour une superficie de 324 000 hectares.

La « politique nitrates » s’applique à l’échelle des ZV. Elle a pour objectif de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole et de prévenir les nouvelles dégradations. De ce fait, le Programme d’Actions National (PAN) établit les dispositions qui doivent être appliquées sur l’ensemble des ZV françaises, complété par des Programmes d’Actions Régionaux (PAR), qui précisent le dispositif à l’échelle régionale.

Malgré les plans d’actions mis en place sur ces zones, la surface des zones vulnérables a augmenté à l’échelle régionale. Il est néanmoins possible d’inverser la tendance, comme cela a été démontré sur certains secteurs déclassés.

Règlementation « nitrates » :

https://programme-nitrate.gouv.fr/reglementation-ancienne-reduire-pollutions-leau-sa-conception-a-sa-mise-oeuvre-ses-effets.html

Zones vulnérables en vigueur suite à la 7e campagne de surveillance nitrates :

https://www.centre-val-de-loire.developpement-durable.gouv.fr/zones-vulnerables-en-vigueur-suite-a-la-7e-a4195.html

Le programme d’actions régional sur les nitrates :

https://www.centre-val-de-loire.developpement-durable.gouv.fr/quel-est-le-programme-d-actions-nitrates-en-a4190.html

Plaquette d’information sur le PAR 7 de la région Centre Val de Loire : https://www.centre-val-de-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/recap_par7_8pages.pdf

Les zones de répartition des eaux (ZRE)

Commentaire de l’indicateur

Les zones de répartition des eaux (ZRE)

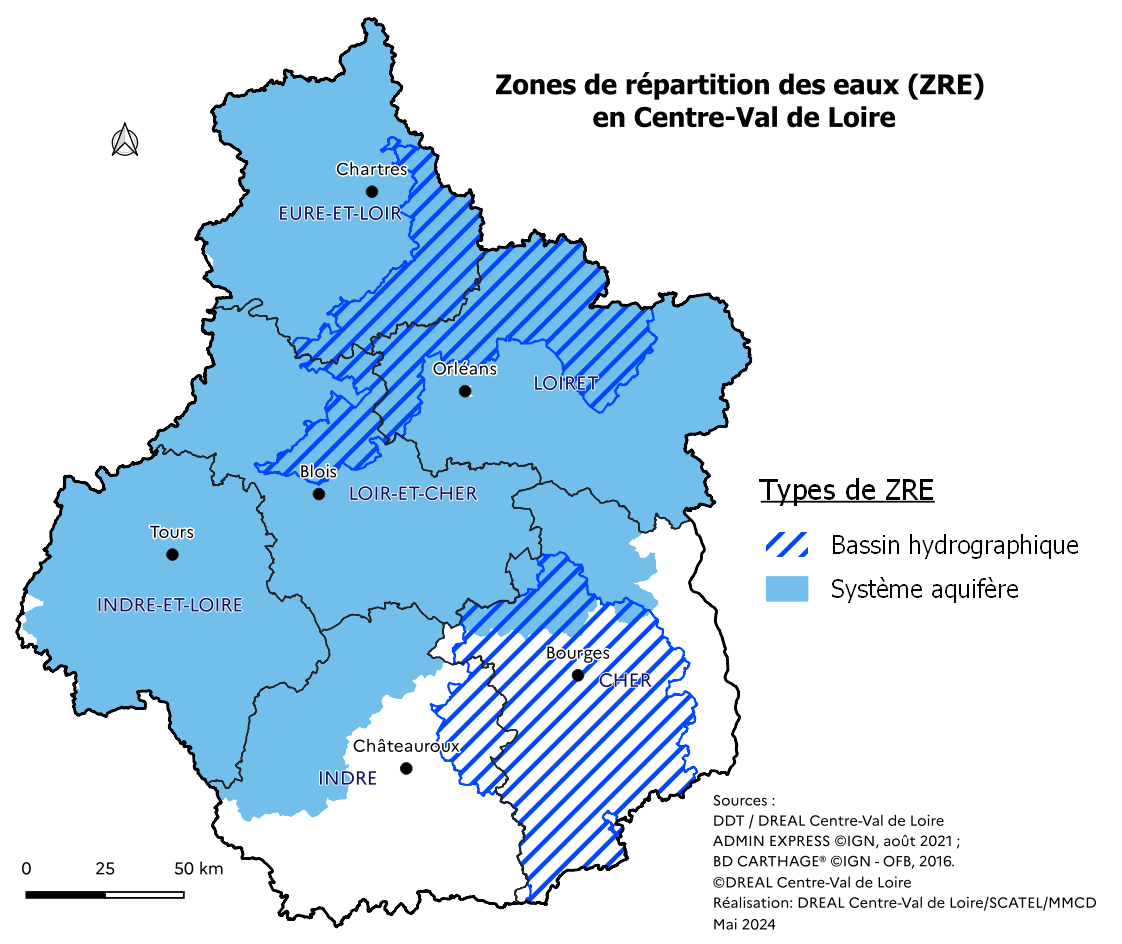

Des situations de déséquilibre quantitatif peuvent survenir de manière occasionnelle lors de période de sécheresse et donner lieu à des mesures temporaires de limitation ou de suspension des usages de l’eau à l’initiative des préfets des départements. Dans d’autres cas, les déséquilibres sont chroniques et correspondent à une inadéquation des besoins en eau par rapport aux ressources disponibles. Dans ces secteurs, des ajustements structurels doivent être effectués pour revenir à un équilibre, condition indispensable pour atteindre le « bon état » des eaux requis par la directive-cadre sur l’eau. Ces masses d’eau sont alors classées en Zones de Répartition des Eaux (ZRE). En ZRE, l’encadrement réglementaire des prélèvements est renforcé.

Ainsi, tous les prélèvements en dehors de l’usage domestique sont réglementés et soumis à minima à déclaration et à autorisation au-delà de 8 m3/h.

En région Centre-Val de Loire, les ZRE occupent une grande majorité du territoire : 86,2 % de la surface régionale et 91% des communes sont concernées par cette règlementation.

La nappe de Beauce est multi-usage, mais majoritairement utilisée pour l’irrigation. Les nappes de l’Albien et du Néocomien sont utilisées pour l’alimentation en eau potable et l’industrie, tout comme celle du Cénomanien à laquelle s’ajoute l’agriculture. Les déséquilibres constatés sont liés aux prélèvements pour l’alimentation en eau potable pour les nappes du Cénomanien, de l’Albien et du Néocomien, et principalement aux prélèvements pour l’irrigation pour les autres ressources. Pour y remédier, les SDAGE Loire-Bretagne et Seine-Normandie et les SAGE mettent en place des mesures préventives et correctrices.

Les ZRE en région Centre-val de Loire, SIGES

https://sigescen.brgm.fr/-Zones-de-repartition-des-eaux-ZRE,123-.html

Enjeux et implication/utilité des ZRE, Les Agences de l’Eau

https://www.lesagencesdeleau.fr/ressources/les-zones-de-repartition-des-eaux-zre

Situation des ressources en eau souterraine de la région

https://www.centre-val-de-loire.developpement-durable.gouv.fr/situation-des-ressources-en-eau-souterraine-en-a4518.html

Arrêté de délimitation des ZRE du bassin Loire-Bretagne

https://www.centre-val-de-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ar_zre_blb.pdf