Chapitre 16 Objectifs de développement durable

16.1 Bonne Santé et Bien-Être

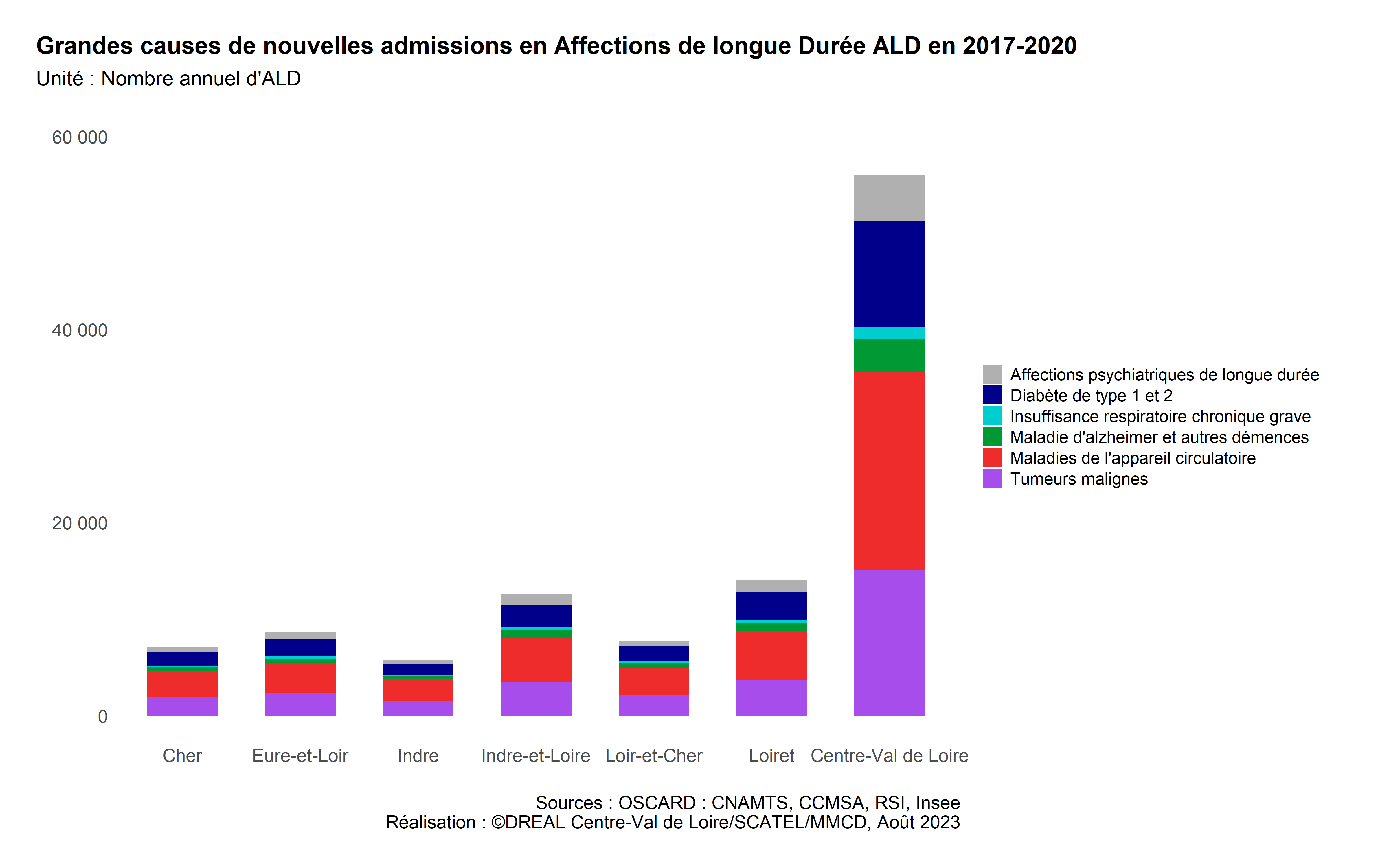

Grandes causes de nouvelles admissions de longue Durée ALD en 2017-2020

Commentaire de l’indicateur

Dans la région en 2021, selon OSCARD, l’espérance de vie à la naissance des hommes, inchangée depuis quatre ans, est semblable à la moyenne de la France métropolitaine (79,3 ans). Celle des femmes a légèrement diminué avec la crise sanitaire : s’élevant à 85 ans (contre 85,2 en 2019), elle est désormais inférieure à la moyenne métropolitaine (85,5 ans). Les disparités sont fortes d’un département à l’autre : de manière générale, l’espérance de vie est plus élevée dans l’Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher et le Loiret que dans l’Indre, et le Cher. Si l’espérance de vie d’une Tourangelle atteint 85,7 ans, celle d’une Berrichonne est plus basse de presque deux ans. Le même écart se retrouve chez les hommes de ces deux départements (80 ans contre 78,1 ans).

Au cours de la période 2012-2017, la région compte 25 750 décès en moyenne chaque année, soit un taux standardisé de mortalité de 729,8 décès pour 100 000 habitants, taux inférieur à celui de la France hexagonale (735,9 décès pour 100 000). Dans la région, le taux le plus élevé est constaté dans l’Indre (808,2/100 000) et le plus faible dans l’Indre-et-Loire (677,76/100 000).

Les grandes causes de décès de la région sont similaires à celles du niveau national, principalement des cancers et des maladies cardiovasculaires (respectivement 27,8 % et 25 % de l’ensemble des décès). Les causes extérieures de morbidité et de mortalité (c’est-à-dire les accidents dont accidents de la route, les suicides, les violences) sont la troisième cause de mortalité (6,5 % de l’ensemble des décès), comme au niveau national. La région a des taux standardisés de mortalité prématurée supérieurs à ceux de la France hexagonale (183,4 contre 178,6 pour la France).

Dans les nouvelles admissions en affections de longue durée (ALD), le taux de diabète est légèrement supérieur au taux national (16,6 %), celui des maladies de l’appareil circulatoire est supérieur de presque 2 points (31 %). Pour les autres affections de longue durée, les taux standardisés sont comparables à ceux du niveau national. Les taux standardisés de mortalité prématurée (moins de 65 ans) sont supérieurs à la moyenne nationale. De plus, ils sont très significativement plus faibles sur l’axe ligérien par rapport aux taux observés dans le sud de la région. Autre point à souligner, ce taux de mortalité prématuré concerne à 66,8 % des hommes.

Pour en savoir plus :

https://observationsociale-centre.org/oscard

https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/bilan-du-projet-regional-de-sante

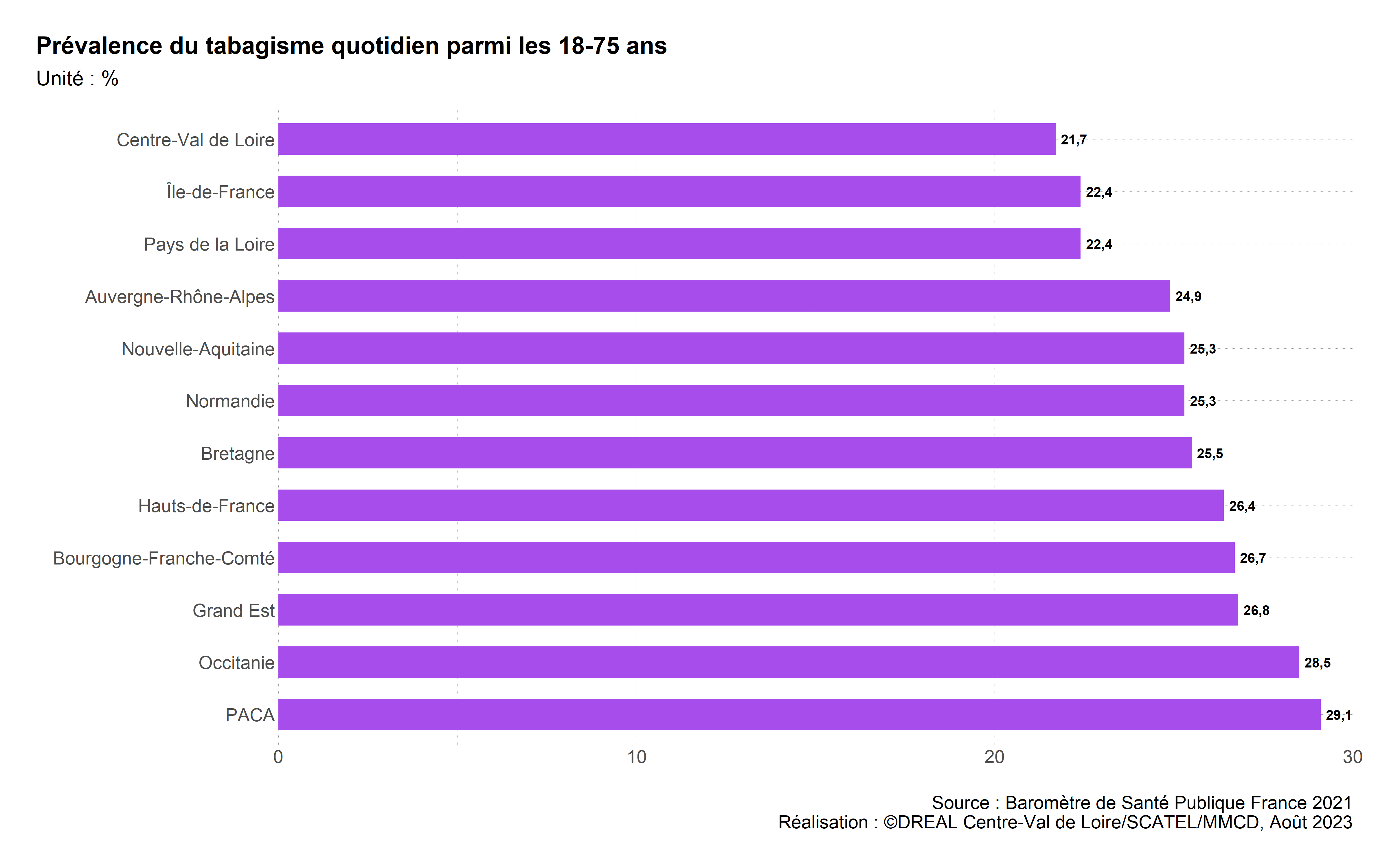

Prévalence du tabagisme quotidien parmi les 18-75 ans

Commentaire de l’indicateur

En moyenne, sur la période 2012-2017, l’alcool est en cause dans près de 850 décès chaque année dans la région ; 78,2 % de ces décès concernent des hommes selon l’observatoire régional de la santé. Avec 27,7 décès pour 100000 habitants, le Centre-Val de Loire a un taux de mortalité liée à l’alcool supérieur au niveau national (25,4/100 000). Entre 2020 et 2021, en France, Selon Santé Publique France, la proportion d’adultes déclarant une consommation d’alcool se situant au-dessus des repères de consommation à moindre risque a diminué (de 23,7% à 22,0%). Les chiffres sont assez disparates, dans le Centre-Val de Loire, les départements de l’Indre-et-Loire (25,3/100 000), du Loir-et-Cher (27,1/100 000) et du Loiret (25,9/100 000) présentent des taux de mortalité comparables à la France métropolitaine. Les départements du Cher (34,6/100 000), de l’Eure-et-Loir (27,9/100 000) et de l’Indre (29,4/100 000) ont, quant à eux, des taux de mortalité supérieurs à la France hexagonale. Les hommes (26,8 %) boivent plus que les femmes (11,5 %). Par ailleurs, la population ayant un niveau de vie plus haut baisse sa consommation depuis 2021. Les personnes moins favorisées, en revanche, représentent une proportion importante des personnes dépassant les repères de consommation à moindre risque.

Le nombre de fumeurs quotidien dans la région est estimé par Santé Publique France à 390 000. En moyenne, sur la période 2012-2017, le tabac est en cause dans plus de 3700 décès chaque année dans la région. La consommation de tabac baisse régulièrement depuis 2017 même si un cinquième des 18-75 ans déclare fumer quotidiennement. En revanche, l’écart de prévalence entre homme et femme a tendance à se réduire avec une prévalence du tabagisme quotidien chez les hommes qui est passée en dessous de celle des femmes en 2021 (20,6 % vs 22,7 % chez les femmes). Comme pour la consommation d’alcool, les inégalités en matière de tabagisme restent marquées, quelle que soit la région : plus les niveaux de diplôme et de revenu sont faibles, plus la consommation de tabac est importante. De même la prévalence du tabagisme quotidien est plus élevée chez les personnes au chômage (45,7 %) que chez les actifs ayant du travail (26,6 %) (chiffres nationaux).

Le vapotage a été expérimenté par 39 % par les fumeurs dont une proportion importante (67 %) dans la tranche d’âge 18-30 ans.

Pour en savoir plus :

https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/donnees/#tabs

https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-

https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/media/96330/download?inline

https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/media/100638/download?inline

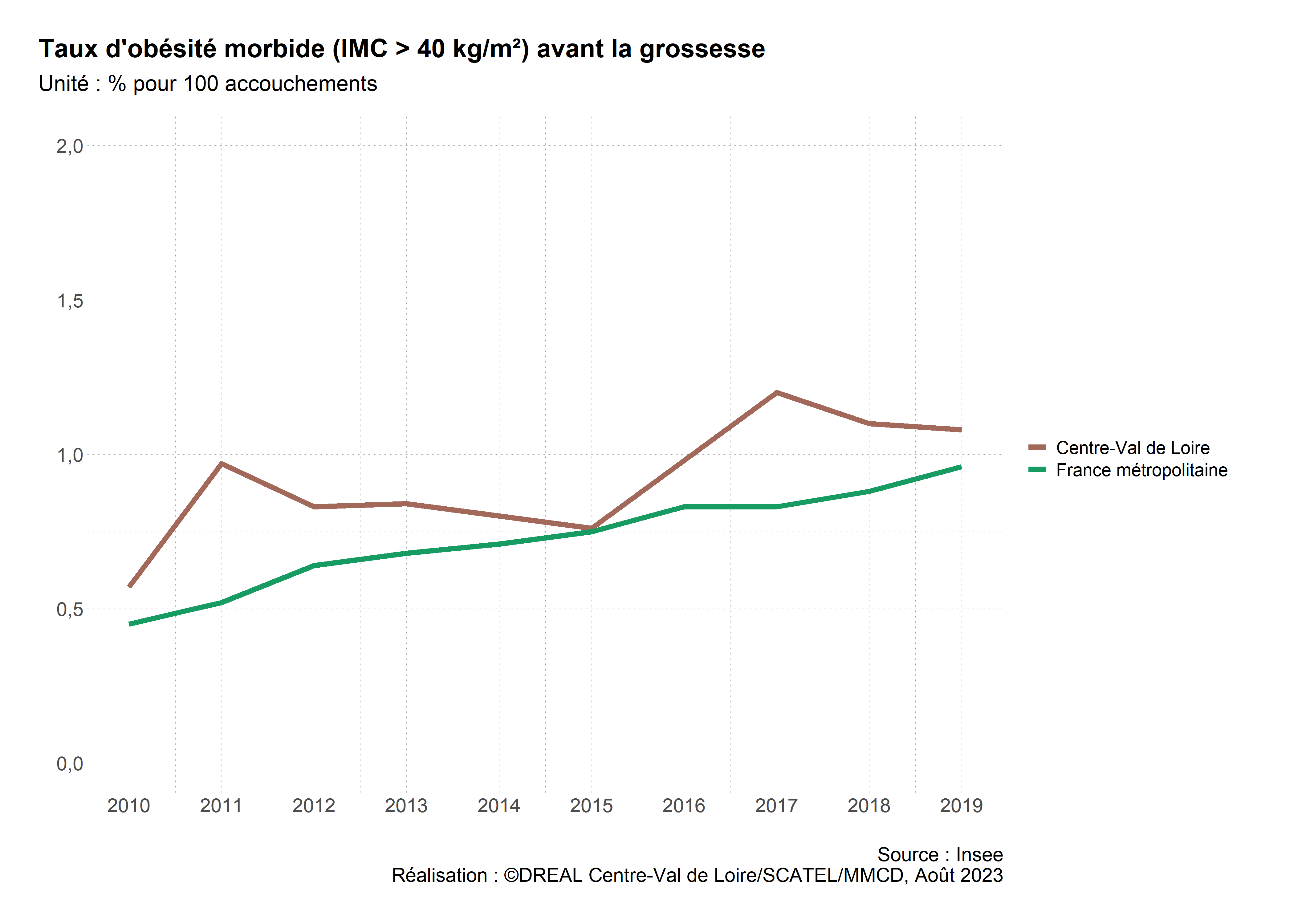

Taux d’obésité morbide (IMC > 40 kg/ m²) avant la grossesse

Commentaire de l’indicateur

L’alimentation est le facteur clé d’une population en bonne santé. Or selon la dernière enquête de la ligue contre l’obésité réalisée en 2020, dans le Centre Val de Loire, comme en France, celle-ci progresse. L’obésité entraîne des facteurs de risques aggravés de pathologies cardiaques et de diabète notamment. Ainsi en France 17 % des adultes ont un indice de masse corporelle supérieur à 30 au-delà duquel on parle d’obésité. Cette proportion atteint 18,5 % en région Centre-Val de Loire selon l’enquête OBEPI-ROCHE de 2020. Si la région n’est pas la plus touchée par le phénomène, elle se situe tout de même dans le peloton des 5 régions du quart Nord Est de la France qui sont les plus touchées. Le taux d’obésité morbide (IMC > 40 kg/m²) avant grossesse selon l’âge de la mère est supérieur au taux français. L’obésité touche plus les femmes que les hommes, mais elle progresse dans toutes les catégories d’âge y compris chez les enfants dans toute la France puisque 18 % des enfants de 2 à 7 ans sont en situation d’obésité et 6 % des enfants entre 8 et 17 ans.

Au niveau des catégories professionnelles, les cadres sont les moins touchés (9,9 %) alors que les employés et ouvriers ont des taux d’obésité respectivement de 17,8 % et 18 %. Cette situation est particulièrement préoccupante dans une région qui est le premier désert médical de France avec 74 généralistes pour 100 000 habitants selon l’INSEE. En 2023, il existe seulement un programme d’ETP (éducation Thérapeutique du Patient) pour la prise en charge de l’obésité pédiatrique autorisé par l’ARS dans le Loiret, au CHR d’Orléans.

Pour en savoir plus :

https://www.sraenutrition.fr/wp-content/uploads/2021/08/Enquete-epidemiologique-sur-le-suproids-et-lobesite-Odoxa-x-Obepi.pdf

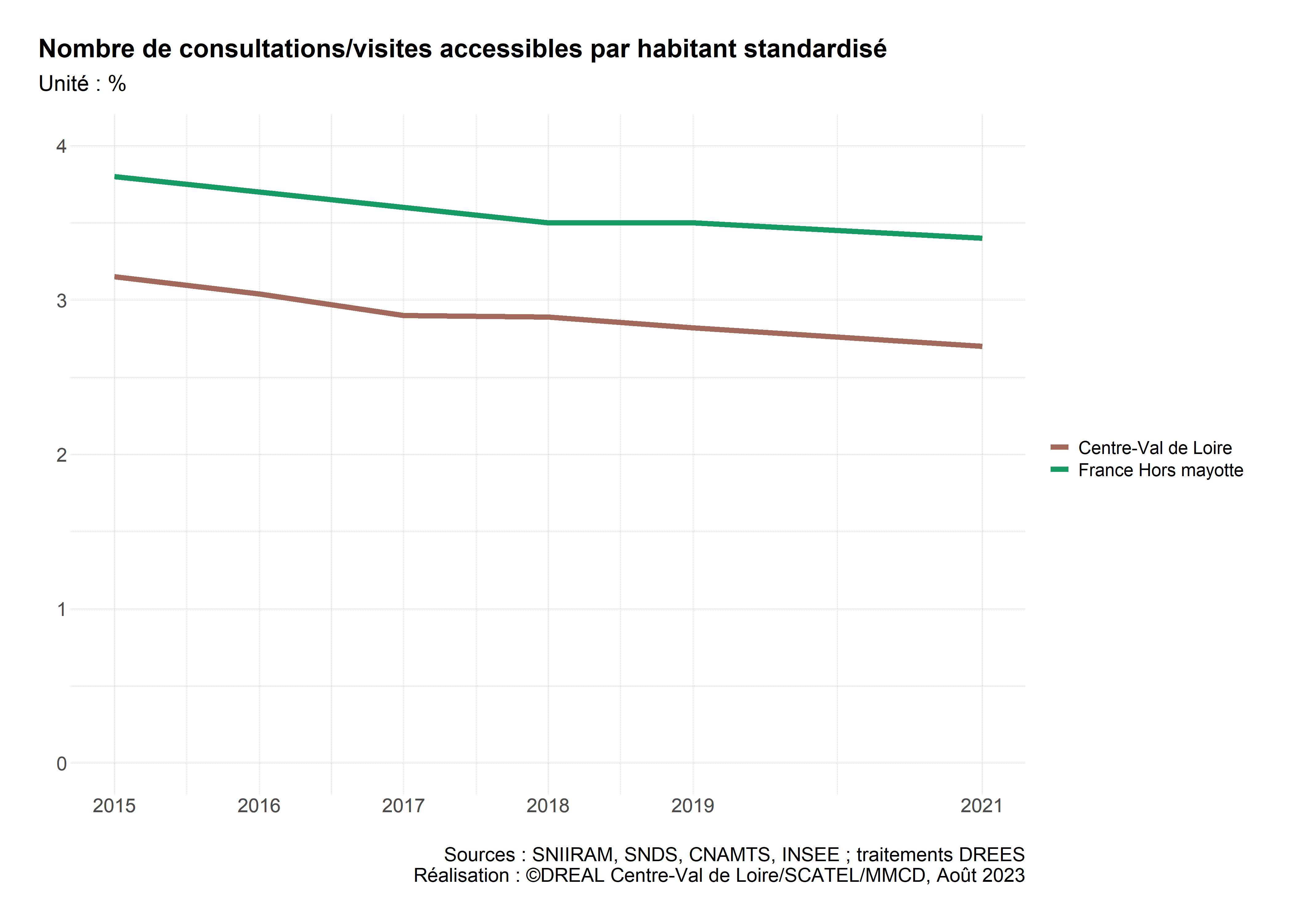

Nombre de consultations/ visites accessibles par habitant standardisé

Commentaire de l’indicateur

Parmi les professionnels exerçant en libéral, les médecins généralistes, les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes sont les premiers sollicités dans les premiers soins. Or, selon l’INSEE, la région Centre-Val de Loire est en dernière position des régions métropolitaines dans l’accès aux soins. En 2020, 1886 médecins généralistes y exercent et ce chiffre ne cesse de baisser d’année en année.

Avec une densité de 74,7 médecins généralistes libéraux pour 100 000 habitants contre 161 pour 100 000 habitants pour la France, l’accès aux soins se révèle extrêmement problématique. Là encore les disparités entre départements sont importantes : l’Indre-et-Loire a un taux de 96,7 médecins pour 100 000 habitants quand l’Eure-et-Loir est à 58,8 (source ANCT). Il en va de même pour toutes les autres professions médicales, notamment les infirmiers avec une densité de 100 pour 100 000 habitants en 2021 alors qu’en France, elle est de 157 pour 100 000 habitants et les kinésithérapeutes (76,7 pour 100 000 hbts en région contre 118 pour 100 000 habitants en France). L’absence de médecin va de pair en général avec l’absence globale d’autres équipements. Ce déficit d’équipement se trouve essentiellement dans les territoires peu peuplés et éloignés des centres urbains. Avec des temps d’accès à un médecin souvent supérieurs à 8/10 mn, les habitants du Cher et de l’Indre sont particulièrement touchés.

En revanche, selon OSCARD, la région Centre-Val de Loire dispose, fin 2020, de 29 500 places d’accueil de personnes âgées en Ehpad, auxquelles s’ajoutent 4 050 places en résidence autonomie et 200 en maison de retraite non Ehpad. Le taux d’équipement en places dans les Ehpad de la région est ainsi de 105,8 pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et plus, soit un taux supérieur au niveau national (96,9 ‰). Il varie en région de 99 ‰ dans l’Indre-et-Loire à 117 ‰ dans le Loir-et-Cher. Pour les structures d’hébergement non Ehpad, le taux d’équipement régional en places pour personnes âgées est de 20 ‰ (25 ‰ au niveau national)

Pour en savoir plus :

https://observationsociale-centre.org/oscard, https://www.insee.fr/fr/statistiques/7457119

16.2 Éducation de qualité

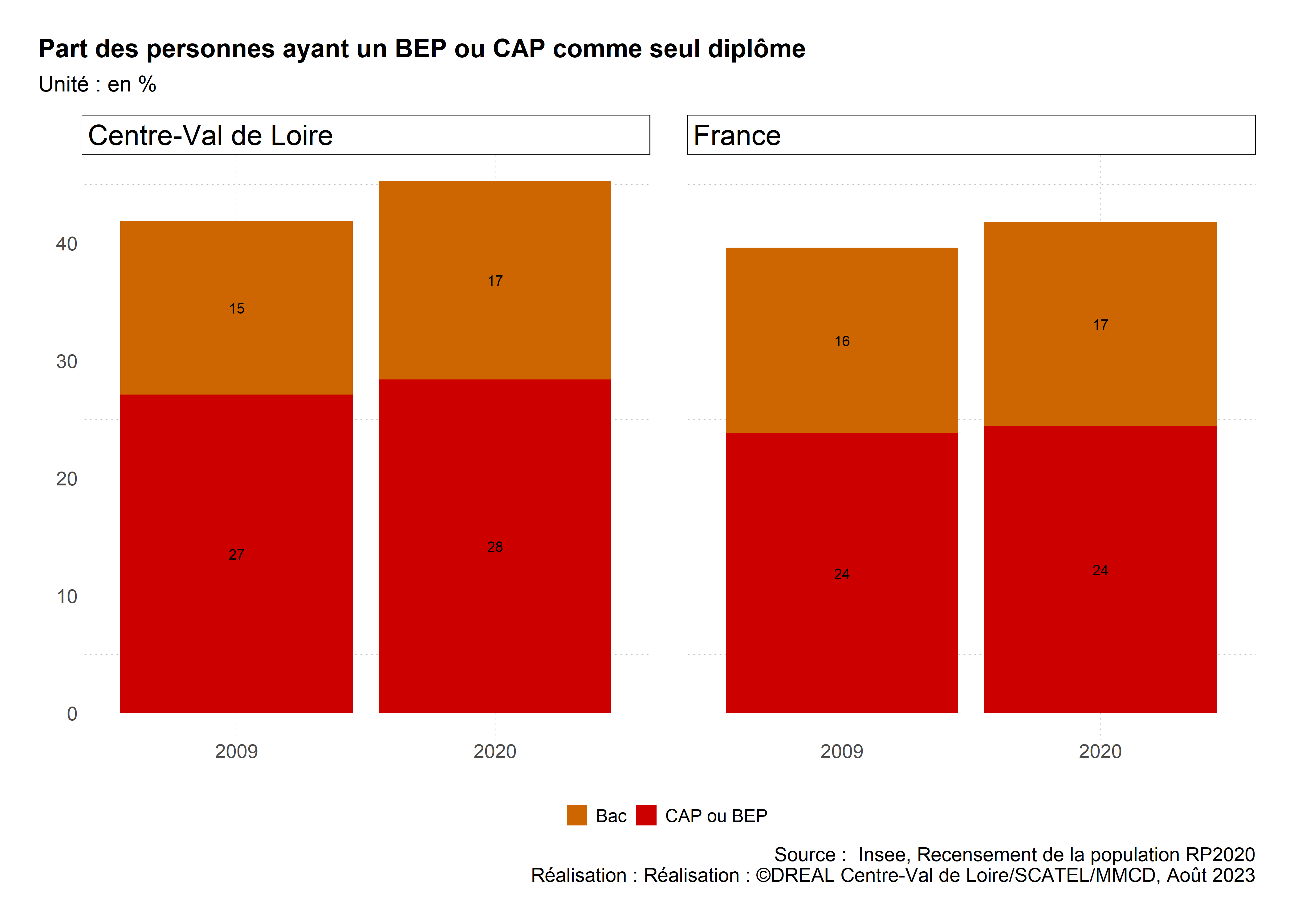

Part des personnes ayant un BEP ou CAP comme seul diplôme

Commentaire de l’indicateur

Selon les données OSCARD, la région compte davantage d’élèves de familles défavorisées en comparaison au niveau national. Quel que soit le niveau de scolarisation, l’Indre-et-Loire présente les taux d’élèves de familles défavorisées les plus faibles. À l’inverse, l’Indre a les plus élevés.

Le taux d’accès des élèves de seconde au baccalauréat général et technologique de la région, en 2021, est inférieur au taux national (90,2 % en région contre 91,6 % au niveau national). Cela est dû à un plus grand nombre de réorientations à la fin de la seconde générale et technologique vers la voie professionnelle. La proportion de diplômés d’un CAP ou d’un BEP dans la région est plus important qu’au niveau national. Dans l’académie Orléans-Tours, 72,3 % des nouveaux bacheliers ont poursuivi leurs études dans l’enseignement supérieur au cours de l’année scolaire 2020-2021. En 2018, selon l’Insee, plus de 14 100 jeunes de la région âgés de 20 à 24 ans sont sortis du système scolaire sans diplôme, c’est la même proportion (16,4 %) qu’au niveau national (16,5 %).

Cependant les disparités entre départements sont importantes : de 11,6 % dans l’Indre-et-Loire à 16,6 % dans le Loir-et-Cher. Les garçons sortent davantage du système scolaire sans diplôme ou uniquement avec le brevet que les filles qui ont en général de meilleurs résultats scolaires. Les parts de diplômés de l’enseignement supérieur présentent de fortes disparités entre les départements : de 30 % en Indre-et-Loire à 19 % dans l’Indre. Les taux des plus faibles niveaux de formation s’observent dans les EPCI ruraux. A contrario, les plus hauts niveaux de qualification se trouvent dans les agglomérations et plus particulièrement celles de l’axe ligérien.

Pour en savoir plus :

https://observationsociale-centre.org/oscard

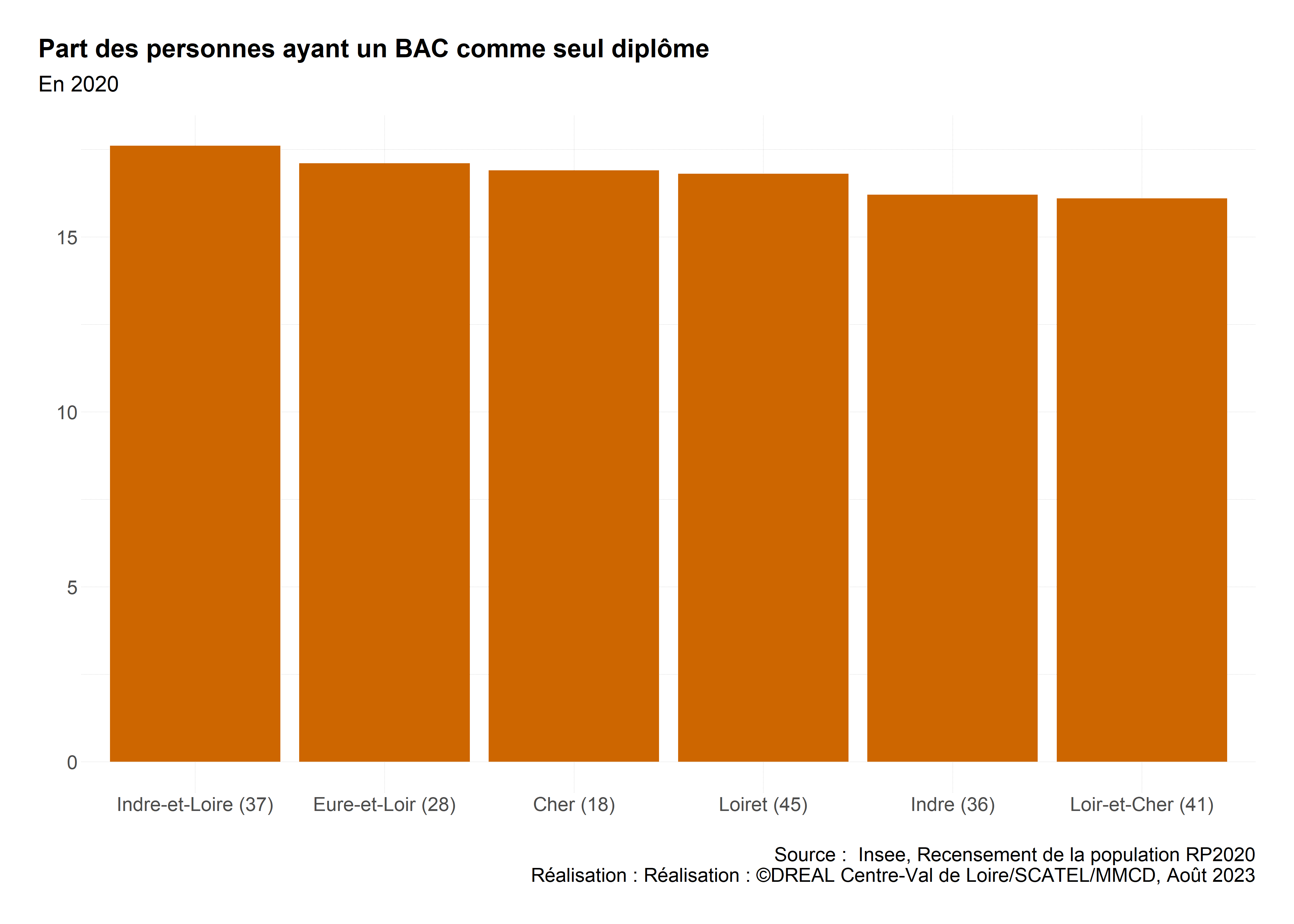

Part des personnes ayant un BAC comme seul diplôme

Commentaire de l’indicateur

Selon les données OSCARD, la région compte davantage d’élèves de familles défavorisées en comparaison au niveau national. Quel que soit le niveau de scolarisation, l’Indre-et-Loire présente les taux d’élèves de familles défavorisées les plus faibles. À l’inverse, l’Indre a les plus élevés.

Le taux d’accès des élèves de seconde au baccalauréat général et technologique de la région, en 2021, est inférieur au taux national (90,2 % en région contre 91,6 % au niveau national). Cela est dû à un plus grand nombre de réorientations à la fin de la seconde générale et technologique vers la voie professionnelle. La proportion de diplômés d’un CAP ou d’un BEP dans la région est plus important qu’au niveau national. Dans l’académie Orléans-Tours, 72,3 % des nouveaux bacheliers ont poursuivi leurs études dans l’enseignement supérieur au cours de l’année scolaire 2020-2021. En 2018, selon l’Insee, plus de 14 100 jeunes de la région âgés de 20 à 24 ans sont sortis du système scolaire sans diplôme, c’est la même proportion (16,4 %) qu’au niveau national (16,5 %).

Cependant les disparités entre départements sont importantes : de 11,6 % dans l’Indre-et-Loire à 16,6 % dans le Loir-et-Cher. Les garçons sortent davantage du système scolaire sans diplôme ou uniquement avec le brevet que les filles qui ont en général de meilleurs résultats scolaires. Les parts de diplômés de l’enseignement supérieur présentent de fortes disparités entre les départements : de 30 % en Indre-et-Loire à 19 % dans l’Indre. Les taux des plus faibles niveaux de formation s’observent dans les EPCI ruraux. A contrario, les plus hauts niveaux de qualification se trouvent dans les agglomérations et plus particulièrement celles de l’axe ligérien.

Pour en savoir plus :

https://observationsociale-centre.org/oscard

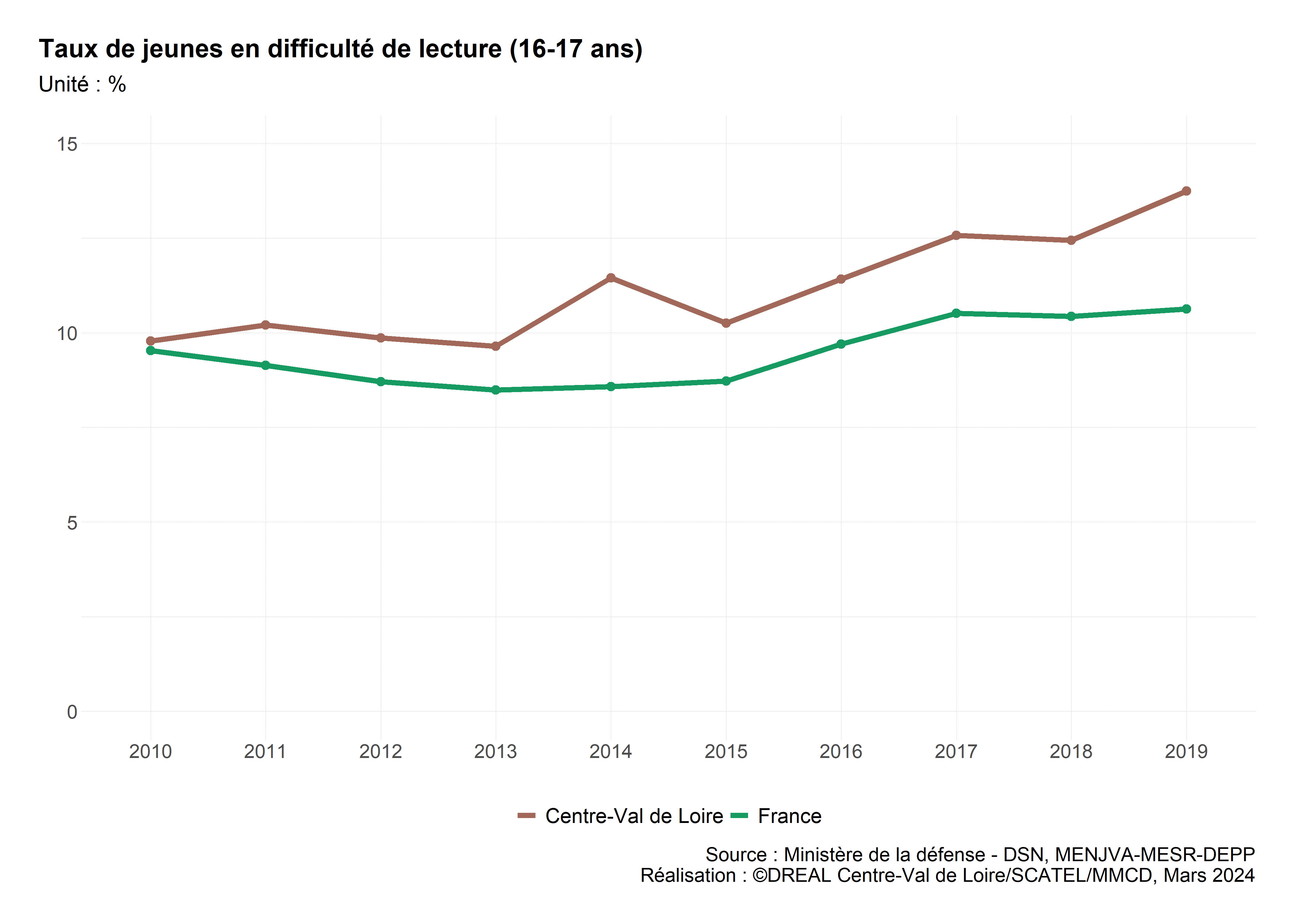

Taux de jeune fille e diffuclté de lecture (16-17 ans)

Commentaire de l’indicateur

Les difficultés de lecture des jeunes testés lors de journées de la défense s’accroissent depuis 2010. Le taux de la région est d’ailleurs significativement plus mauvais que celui de la France métropolitaine puisque les difficultés s’accroissent encore plus vite.

Selon l’INSEE, en Centre-Val de Loire, 7,8 % des élèves ayant fait leur rentrée en classe de 6e en septembre 2019 accusent un retard scolaire d’au moins un an.

Le taux de retard scolaire s’accroît naturellement avec la montée dans les classes. Il a pour conséquences de moins bons résultats au diplôme national du brevet, une moindre obtention du diplôme et des moyennes plus faibles aux épreuves. Ce retard engendre une proportion plus élevée de décrochage scolaire. Le taux de sortie sans qualification dès 16 ans est de 6,1 % en 2021 dans l’Académie.

Les taux de retard à l’entrée en 6ème sont inégaux entre les départements. Avec des taux de retard respectivement de 9 %, 9,6 % et 9,8 % en 2019, le Cher, l’Indre et le Loir-et-Cher dépassent la moyenne régionale. À l’inverse, les taux sont plus bas dans l’Eure-et-Loir, l’Indre-et-Loire et le Loiret, avec respectivement 6,9 %, 7 % et 7,3 % d’élèves en retard. Ce phénomène est lié à la précarité et la pauvreté puisque les taux de retard les plus importants figurent dans les établissements du réseau d’éducation prioritaire ou lorsque la zone de recrutement de ceux-ci se trouve dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. L’école a donc du mal à jouer son rôle d’ascenseur social.

La profession des parents joue aussi un rôle très important : lorsque les parents d’élèves sont cadres, les élèves ont moins de risque d’être en retard scolaire. Il faut souligner que les filles, que ce soit à la sortie de l’école élémentaire, du collège ou du lycée ont systématiquement de bien meilleurs résultats scolaires que les garçons et qu’elles ont un taux de réussite supérieur dans toutes les voies du baccalauréat.

Pour en savoir plus :

https://www.insee.fr/fr/statistiques/6669143

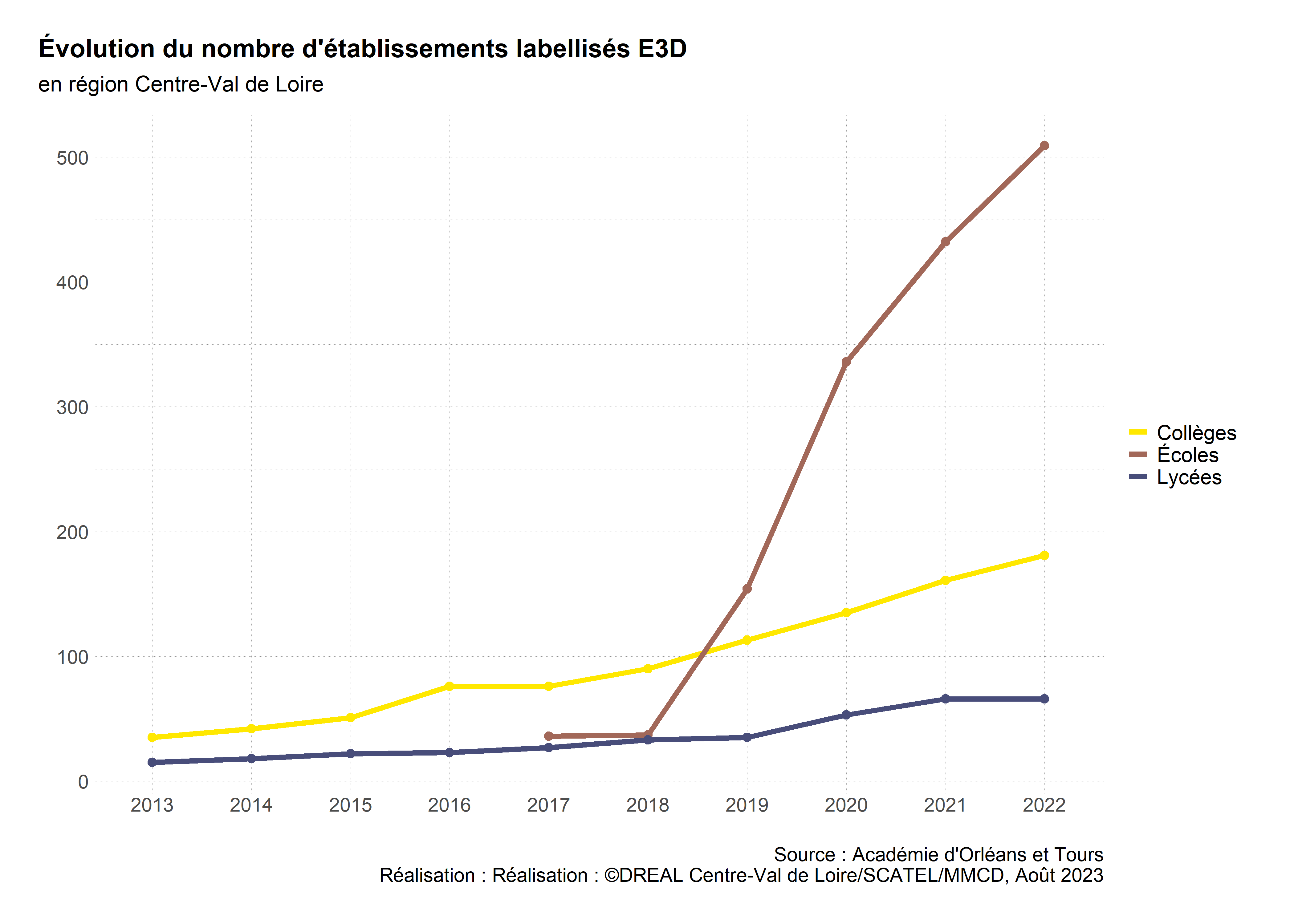

Évolution du nombre d’établissements labeliisés E3D

Commentaire de l’indicateur

L’éducation au développement durable (EDD) permet d’appréhender le monde contemporain dans sa complexité, en prenant en compte les interactions existantes entre l’environnement, la société, l’économie et la culture. Le renforcement de l’éducation au développement durable dans les établissements scolaires est une priorité de l’éducation nationale. La démarche de labellisation « E3D » consiste en une démarche transversale à l’échelle d’un établissement tout entier, en créant un projet d’EEDD entre les enseignements, les actions et projets pédagogiques, la vie scolaire, la gestion et la maintenance de la structure scolaire (consommation d’eau et d’énergie, collecte des déchets, lutte contre le gaspillage alimentaire…), tout en trouvant des partenariats territoriaux. La région Centre-Val de Loire a toujours été en pointe sur ce dispositif depuis qu’il existe.

En 2021, 7078 établissements sont labellisés en France dont 659 dans la région. L’académie Orléans Tours arrive en 3ème position des labellisations académiques après celle de Créteil et de Lille. Près de 60 % des collèges et lycées de l’académie sont labellisés en 2022. Par ailleurs, d’autres dispositifs qui permettent d’accompagner la mise en place de projets d’éducation à l’environnement et au développement durable dans les écoles et collèges de l’ensemble de la région Centre-Val de Loire, qu’ils soient publics ou privés. Ainsi, la Convention Régionale Cadre pour une Éducation à l’Environnement et au Développement Durable (CREEDD) qui rassemble des partenaires publics au niveau régional et départemental a mis en place un appel à projet depuis 2020 qui incite les établissements scolaires à travailler sur le développement durable. Une classe est invitée à explorer, sur une partie de l’année scolaire, un enjeu environnemental : alimentation, eau, biodiversité, climat. Un partenariat est établi entre un enseignant et un éducateur à l’environnement. Entre 2020 et 2023, 220 projets ont été financés dans toute la région.

Le dispositif des aires éducatives géré par l’Office Français de la Biodiversité et la CREEDD pour la région fonctionne depuis 3 ans. Une aire éducative est un petit territoire naturel géré de manière participative par les élèves d’une école ou d’un collège. Encadrés par leurs enseignants et une structure de l’éducation à l’environnement, les élèves se réunissent sous la forme d’un « conseil des enfants » et prennent toutes les décisions concernant leur aire éducative. Le but est de former les plus jeunes à l’éco-citoyenneté et au développement durable, de reconnecter les élèves à leur territoire, de favoriser le dialogue avec les acteurs de la nature (usagers, acteurs économiques, gestionnaires d’espaces naturels…)

Il existe actuellement 14 aires éducatives en pleine activité.

Pour en savoir plus :

https://www.ac-orleans-tours.fr/labellisations-121875

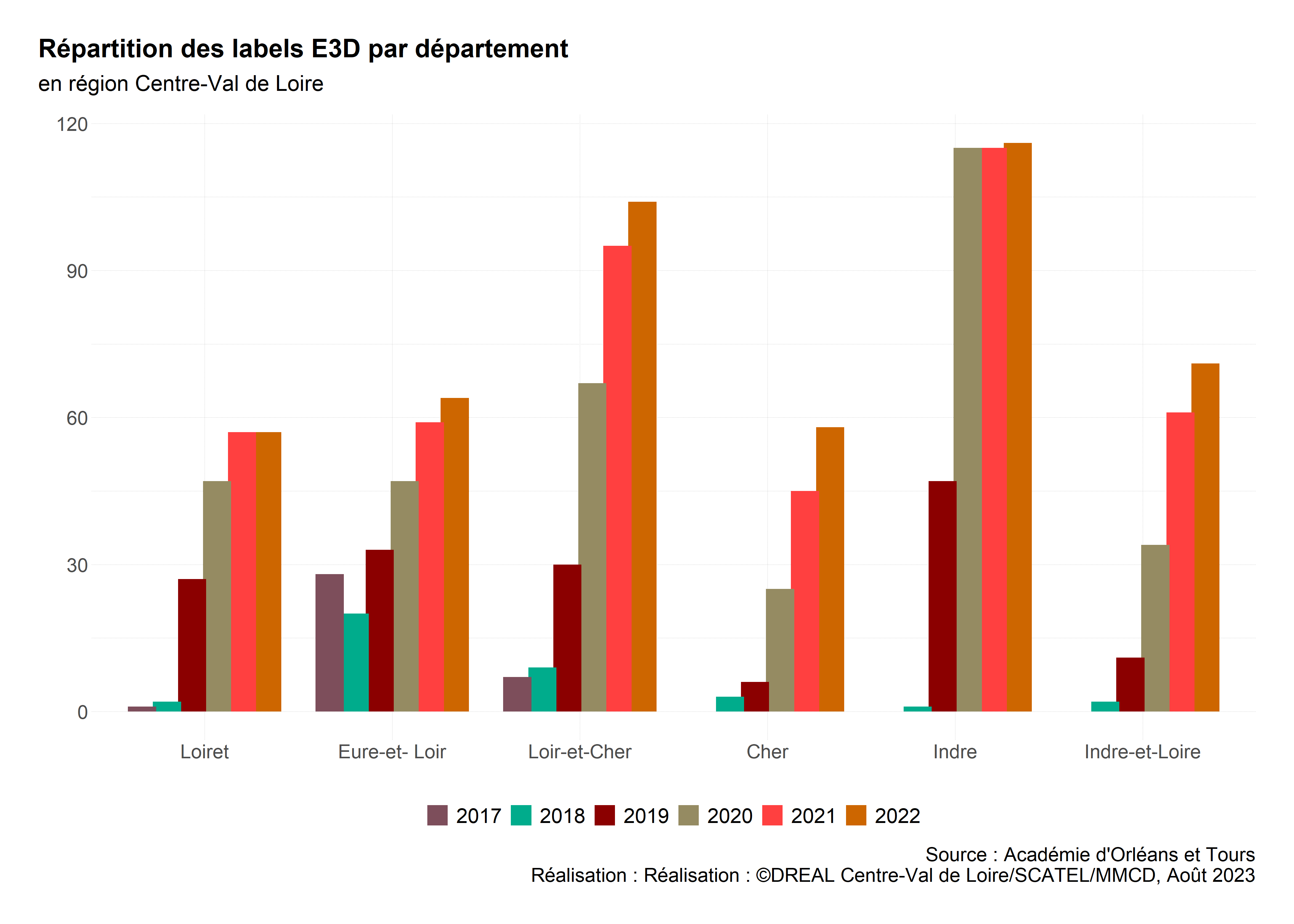

Répartition des labels E3D par département

Commentaire de l’indicateur

L’éducation au développement durable (EDD) permet d’appréhender le monde contemporain dans sa complexité, en prenant en compte les interactions existantes entre l’environnement, la société, l’économie et la culture. Le renforcement de l’éducation au développement durable dans les établissements scolaires est une priorité de l’éducation nationale. La démarche de labellisation « E3D » consiste en une démarche transversale à l’échelle d’un établissement tout entier, en créant un projet d’EEDD entre les enseignements, les actions et projets pédagogiques, la vie scolaire, la gestion et la maintenance de la structure scolaire (consommation d’eau et d’énergie, collecte des déchets, lutte contre le gaspillage alimentaire…), tout en trouvant des partenariats territoriaux. La région Centre-Val de Loire a toujours été en pointe sur ce dispositif depuis qu’il existe.

En 2021, 7078 établissements sont labellisés en France dont 659 dans la région. L’académie Orléans Tours arrive en 3ème position des labellisations académiques après celle de Créteil et de Lille. Près de 60 % des collèges et lycées de l’académie sont labellisés en 2022. Par ailleurs, d’autres dispositifs qui permettent d’accompagner la mise en place de projets d’éducation à l’environnement et au développement durable dans les écoles et collèges de l’ensemble de la région Centre-Val de Loire, qu’ils soient publics ou privés. Ainsi, la Convention Régionale Cadre pour une Éducation à l’Environnement et au Développement Durable (CREEDD) qui rassemble des partenaires publics au niveau régional et départemental a mis en place un appel à projet depuis 2020 qui incite les établissements scolaires à travailler sur le développement durable. Une classe est invitée à explorer, sur une partie de l’année scolaire, un enjeu environnemental : alimentation, eau, biodiversité, climat. Un partenariat est établi entre un enseignant et un éducateur à l’environnement. Entre 2020 et 2023, 220 projets ont été financés dans toute la région.

Le dispositif des aires éducatives géré par l’Office Français de la Biodiversité et la CREEDD pour la région fonctionne depuis 3 ans. Une aire éducative est un petit territoire naturel géré de manière participative par les élèves d’une école ou d’un collège. Encadrés par leurs enseignants et une structure de l’éducation à l’environnement, les élèves se réunissent sous la forme d’un « conseil des enfants » et prennent toutes les décisions concernant leur aire éducative. Le but est de former les plus jeunes à l’éco-citoyenneté et au développement durable, de reconnecter les élèves à leur territoire, de favoriser le dialogue avec les acteurs de la nature (usagers, acteurs économiques, gestionnaires d’espaces naturels…)

Il existe actuellement 14 aires éducatives en pleine activité.

Pour en savoir plus :

https://www.ac-orleans-tours.fr/labellisations-121875

16.3 Eau propre et assainissement

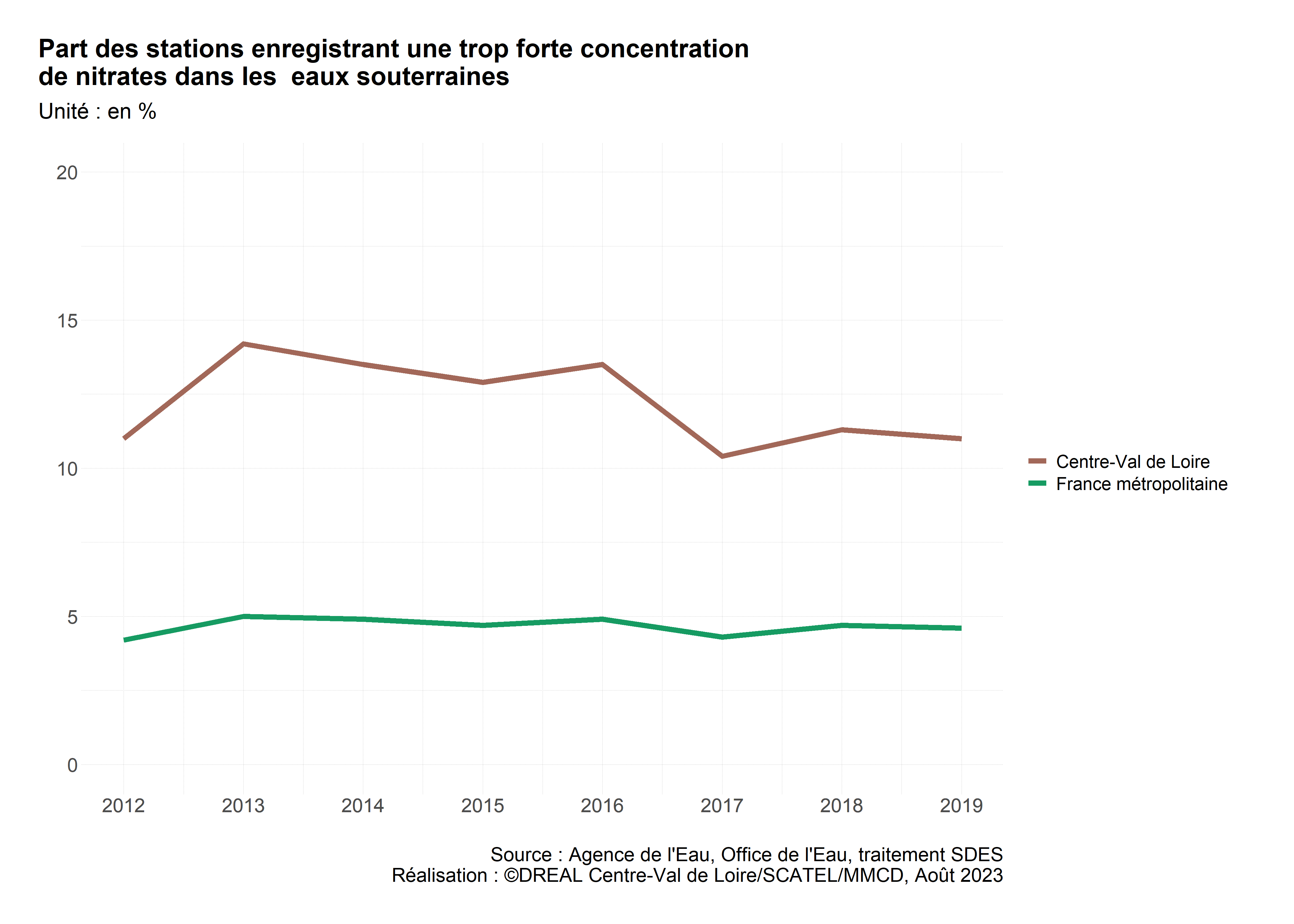

Part des stations enregistrant une forte concentration de nitrates dans les eaux souterraines

Commentaire de l’indicateur

L’eau distribuée dans la région est de qualité satisfaisante avec toutefois des disparités géographiques flagrantes. Selon l’ARS, en 2022, 97,3 % de la population régionale a bénéficié d’une eau de bonne qualité bactériologique, avec un taux de conformité des analyses supérieur à 95 %. Par ailleurs, 2,7 % de la population régionale a été desservie par une eau dont le taux de non-conformité était compris entre 5 % et 30 %. Des non-conformités observées en 2022 ont entraîné des interdictions temporaires, d’une durée de quelques jours, de la consommation de l’eau dans 4 unités de distribution (2 dans l’Eure-et-Loir, et une dans le Loiret et une dans l’Indre). Les problèmes de qualité liés aux nitrates d’origine agricole, mais également aux perchlorates et au sélénium, affectent majoritairement le sud-est du département d’Eure-et-Loir ainsi que le nord du département du Loiret, terres de cultures intensives.

En 2022, les teneurs en nitrates dans les eaux souterraines sont très largement supérieures aux taux dans le reste de la France. 0,4% de la population a consommé une eau dont la teneur moyenne en nitrates a dépassé 50 mg/l. 68 unités de distribution desservant 170 285 habitants, soit 6,6 % de la population régionale, ont été alimentées par une eau ayant eu au moins un dépassement ponctuel de la limite de qualité (50 mg/L). Le département d’Eure-et-Loir reste le département le plus concerné de la région. Cependant, selon l’ARS, la qualité de l’eau distribuée vis-à-vis des nitrates s’améliore car en dix ans, le nombre d’habitants desservis par une eau non conforme en nitrates a été divisé par quatre. Cette amélioration n’est pas due à une meilleure qualité des eaux souterraines mais plutôt à la mise en place d’interconnexions, au recours à de nouvelles ressources, voire à l’installation de stations de traitement de dénitrification.

Pour en savoir plus :

https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/qualite-de-leau-potable-en-2022

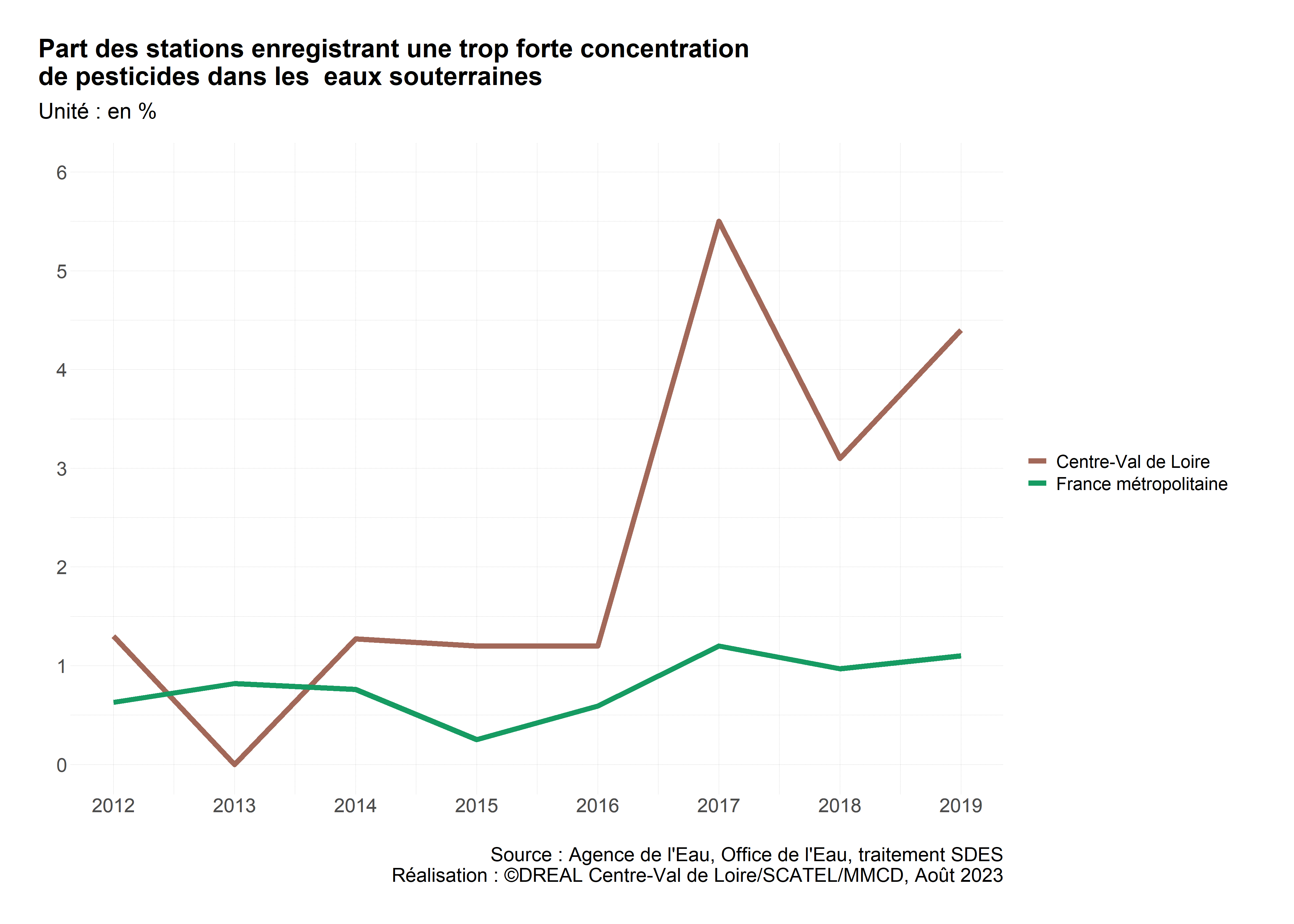

Part des stations enregistrant une forte concentration de pesticides dans les eaux souterraines

Commentaire de l’indicateur

Concernant la teneur en pesticides, en 2022, là encore la région Centre-Val de Loire a des taux très supérieurs aux taux français. 92,3 % de la population, soit 2 371 519 habitants, a été alimentée par de l’eau conforme aux limites de qualité. 5,2 % (11 % en 2019) de la population régionale a été alimentée par de l’eau ayant fait l’objet d’un dépassement ponctuel (de moins de 30 jours) en pesticides. 2,4 % de la population régionale (13 % en 2019) a été alimentée par de l’eau ayant présenté des dépassements récurrents (plus de 30 jours dans l’année) en pesticides. La baisse importante des populations alimentées par de l’eau présentant des non-conformités chroniques en pesticides par rapport à 2019 s’explique par un changement de la réglementation concernant les exigences de qualité des eaux depuis 2020. l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) a procédé à la réévaluation des risques liés à des métabolites de pesticides en les déclarant comme non pertinents.

Cette évolution réglementaire a entraîné des retours à la conformité pour certaines unités de distribution.

Dans un contexte de sécheresses successives et de déficit pluviométrique entraînant la baisse des nappes et la modification des ressources en eau, les épisodes de non-conformité sur certaines UDI risquent de se multiplier même en tenant compte d’une réglementation qui a changé.

Pour en savoir plus :

https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/qualite-de-leau-potable-en-2022

16.4 Énergie propre et d’un côut abordable

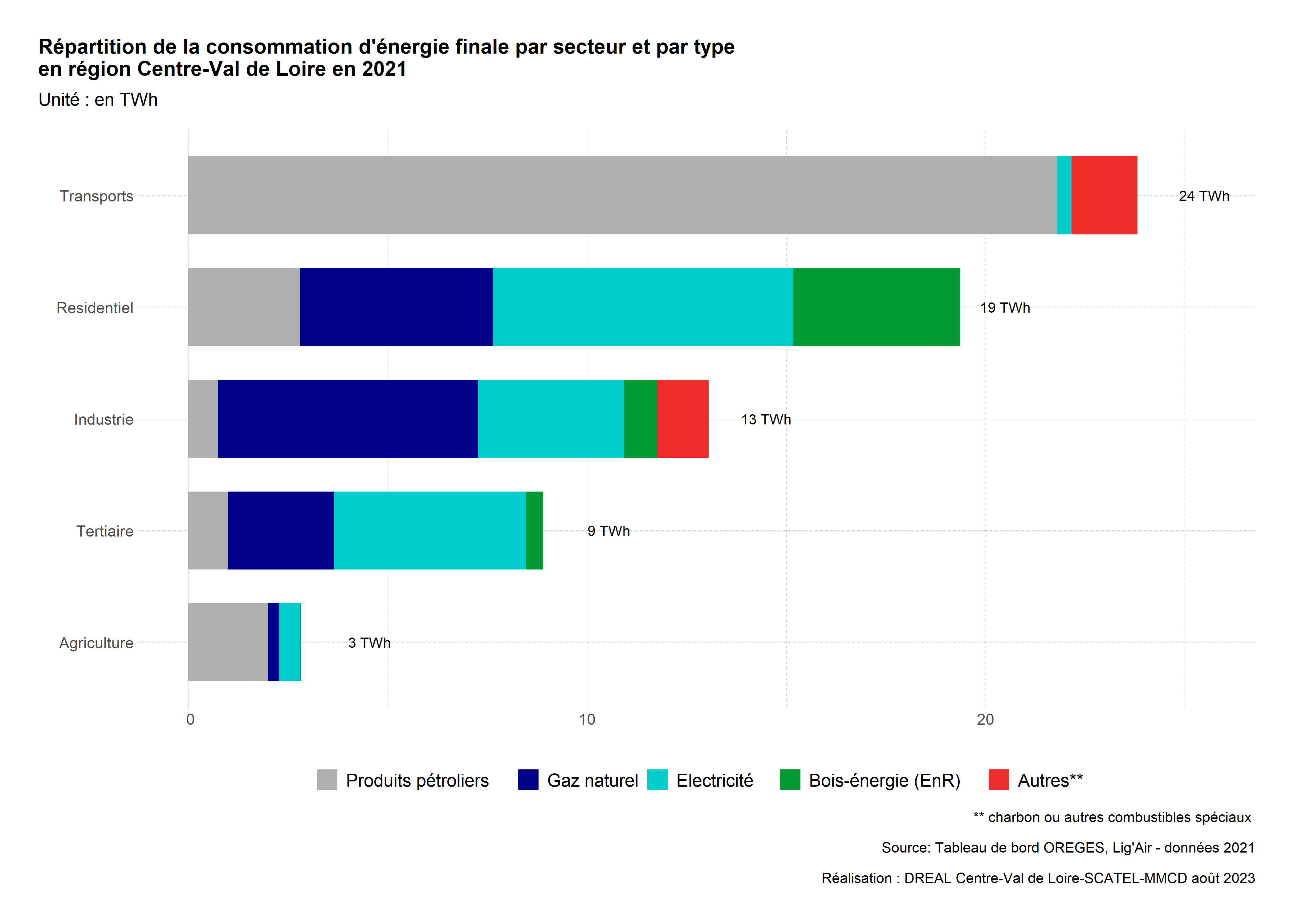

Répartition de la consommation d’énergie finale par secteur et par type

Commentaire de l’indicateur

En région Centre-Val de Loire, les énergies fossiles sont encore majoritaires. Parmi les différentes énergies consommées, ce sont les produits pétroliers (41 %) qui arrivent en premier, devant l’électricité (25 %), le gaz naturel (21 %) et le bois-énergie (8 %) selon l’OREGES en 2021. Le résidentiel tertiaire représente 43 % de cette consommation avec un mix énergétique de produits pétroliers et de gaz naturel. Entre 2008 et 2021, la consommation énergétique a baissé globalement de 13 % passant de 78 150 GWhs à 67 970 GWhs.

Mais la baisse ne concerne pas tous les secteurs. Si l’industrie et le résidentiel tertiaire consomment moins d’énergie en raison notamment de nouvelles réglementations et des progrès dans les matériaux, en revanche le transport ne cesse d’augmenter sa consommation depuis 2008.

Le mix énergétique a évolué favorablement au fil des années, sauf dans le transport qui est toujours très dépendant des hydrocarbures. Le bois énergie et les énergies renouvelables progressent. En 2019, sur les 71 615 GWh consommés dans la région, 9 085 GWhs proviennent des énergies renouvelables, soit 12,6 % ce chiffre reste encore largement inférieur à celui de la France (17,2 %).

Selon le SDES, en 2019 avec une consommation par habitant de 28 MWh un résident de la région consomme plus d’énergie que les autres français (26,8 MWh au national).

Pour en savoir plus :

https://www.oreges-centrevaldeloire.fr/donnees/

16.5 Industrie, Innovation et Infrastucture

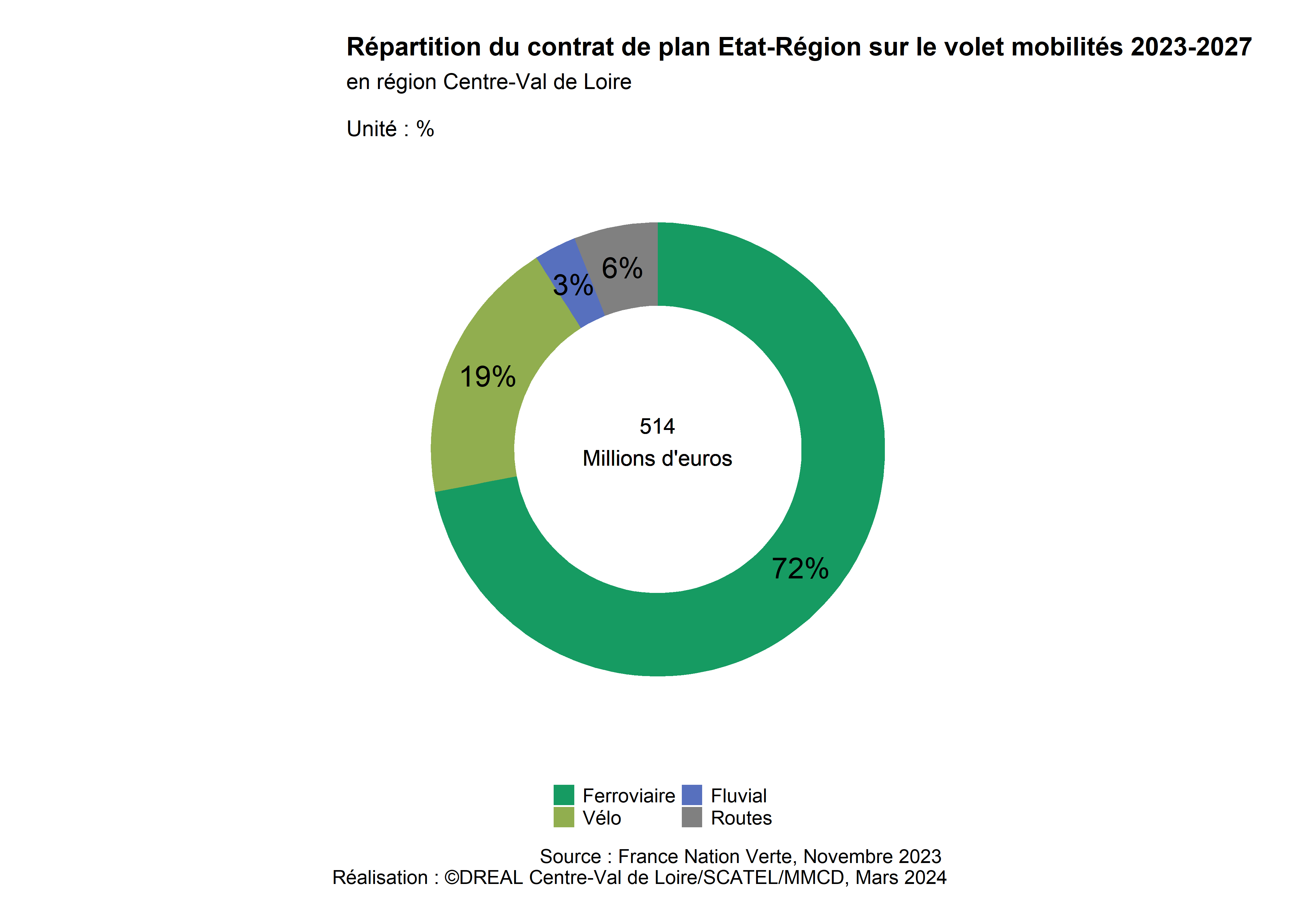

Répartition du contrat de plan Etat-région sur le volet mobilités 2023-2027

Commentaire de l’indicateur

La loi d’orientation des mobilités de 2019 prône la réduction des inégalités territoriales, le renforcement de la cohésion entre les territoires, l’amélioration de la desserte des villes, des territoires ruraux et périurbains et l’accélération de la transition écologique.

Selon l’ORT, dans la région, l’offre de transport en commun est moins importante que dans d’autres régions, les bus et autocars représentant 3,1 % du parc national. La part du transport collectif reste faible dans les déplacements hors-agglomération (8 % des navetteurs l’utilisent pour se rendre sur leur lieu de travail situé sur une commune autre que leur commune de résidence), cependant, l’activité des transports interurbains se développe ces dernières années du fait des investissements réalisés par les collectivités locales. Depuis 2002, le trafic du TER a progressé de 14 %. La grande majorité des déplacements ont lieu d’abord vers l’Ile-de-France puis en interne région. La région, bien que proposant une offre de transport moins importante que la moyenne nationale, transporte un nombre important d’élèves quotidiennement.

Par ailleurs, le protocole relatif au volet mobilités 2023-2027 du contrat de plan Etat-Région signé en novembre 2023 prévoit plus de 500 M€ consacré aux mobilités vertes et en particulier au train.

Les

offres de mobilités durables autour des métropoles

d’Orléans et de Tours seront renforcées pour

améliorer leur accessibilité depuis les zones

périurbaines et rurales. Il prévoit de régénérer

et moderniser certaines petites lignes de train permettant de de

desservir les territoires ruraux.

L’activité

de fret ferroviaire sera développée avec la création

d’un chantier de transport combiné à

Fleury-les-Aubrais (Loiret). 16 gares de la région seront

rendues plus accessibles. 50 M€ seront consacrés les

lignes structurantes Paris-Chartres-Le Mans ou Orléans-Tours.

Le vélo constitue également un aspect majeur de ce contrat. 96 M€, soit près de 20 % des crédits, seront consacrés au développement des vélo-routes.

Pour en savoir plus :

https://www.ecologie.gouv.fr/clement-beaune-et-francois-bonneau-annoncent-plus-500-meu-infrastructures-transport-dans-region

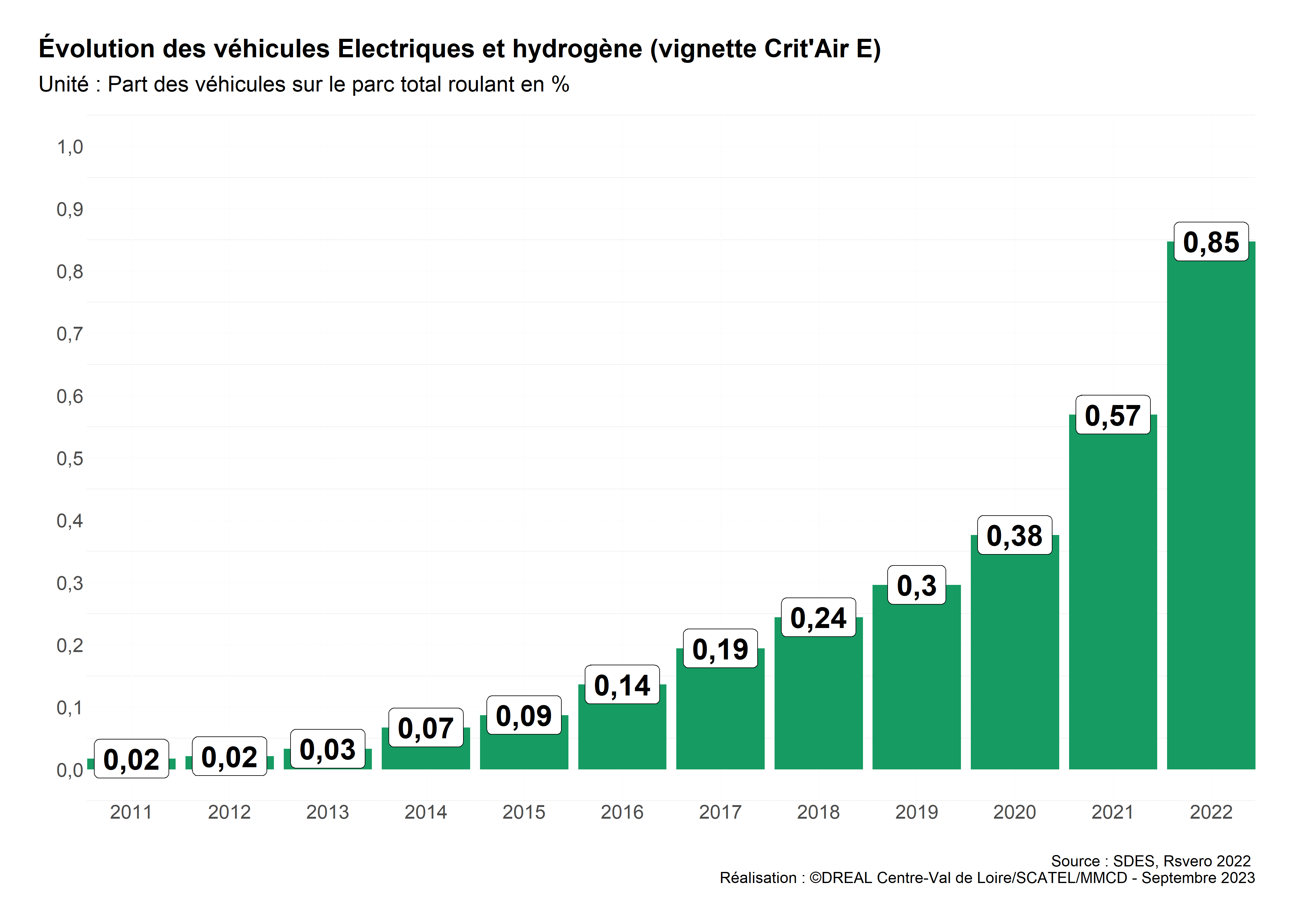

Évolution des véhicules électriques et hydrogènes ( vignette Crtit’Air E)

Commentaire de l’indicateur

Parmi l’ensemble des véhicules circulant en région Centre-Val de Loire au 1er janvier 2022, 0,85 % fonctionnent à l’hydrogène ou sont électriques, soit 16 241 véhicules. En France, cette part monte à 1,02 % (463 844 véhicules). (Note : tout le parc de véhicules roulants a été pris en compte (VUL, VP, PL et TCP), ces chiffres sont identiques si l’on ne compte pas les poids-lourds, roulant essentiellement au gazole). Selon l’ORT, le parc de véhicules de la région Centre-Val de Loire est relativement important par rapport à son poids en termes de population.

Cela peut s’expliquer par le caractère rural d’une partie de son territoire et sa faible densité de population. Près de 1,3 million de véhicules particuliers étaient en circulation en région Centre-Val de Loire en 2019. Soit environ 1,11 véhicule par ménage, ce qui est conforme à la moyenne métropolitaine (1,12 véhicule par ménage). Le parc régional est plus polluant que la moyenne nationale, étant un peu plus motorisé en diesel (68.2 % des véhicules, contre 65.6 % en moyenne nationale). Globalement, le nombre de véhicules en circulation est en diminution dans la région : – 4,7 % entre 2013 et 2019. Cette diminution s’est effectuée principalement au détriment des véhicules à essence (–32.8 %), alors que le parc de véhicules électriques (en motorisation unique ou hybride) est multiplié par 6,2 sur cette même période. En 10 ans la part des ventes de véhicules électrique est passée de 3,6 % à 23 % dans la région. Cependant, la région se situe sur une courbe d’évolution systématiquement inférieure à celle de la France de 2 points mais suit une évolution strictement parallèle vers plus de voitures propres.

Pour en savoir plus :

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-sur-le-parc-de-vehicules-en-circulation-au-1er-janvier-2022

16.6 Villes et communautés durables

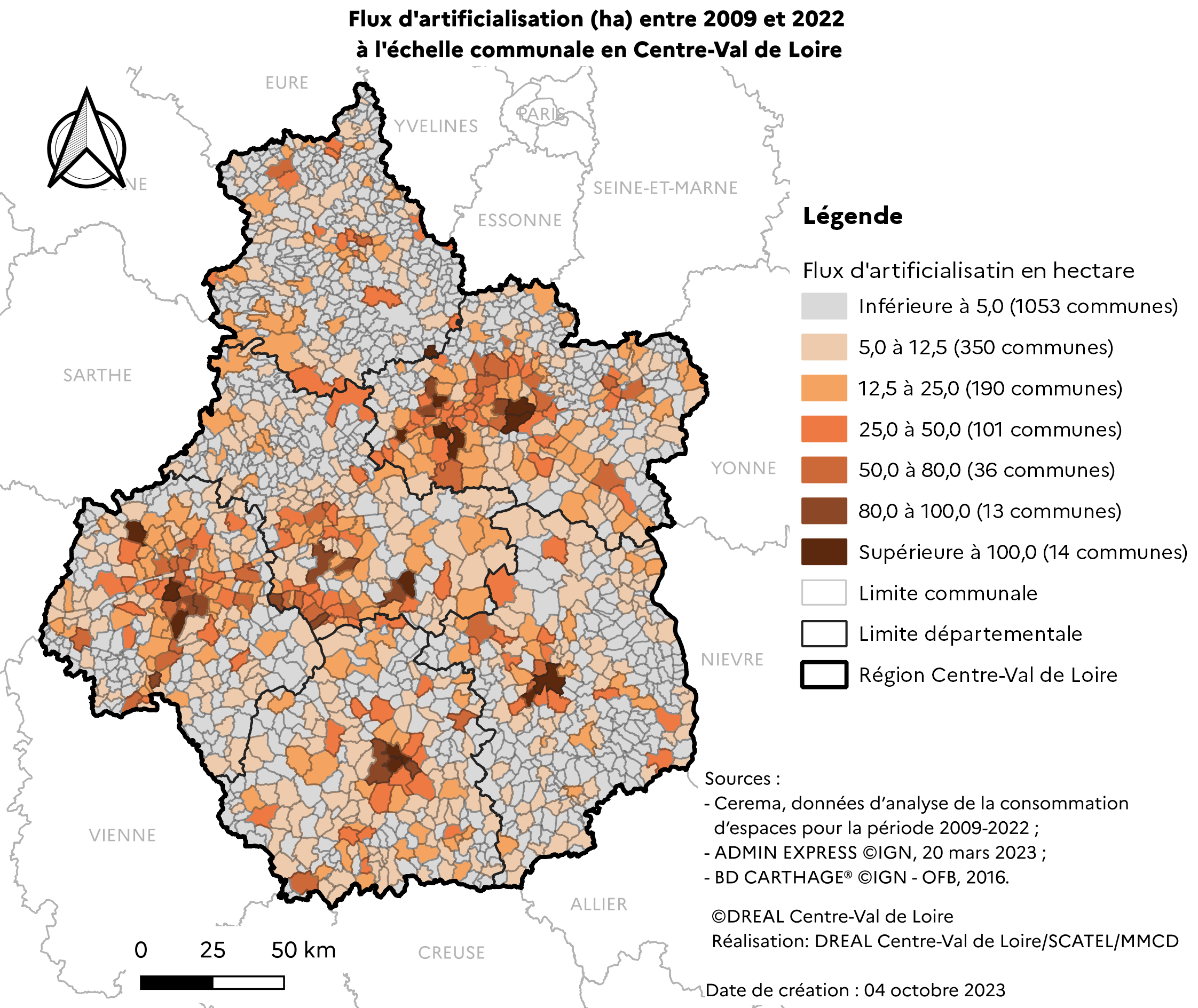

Flux d’artificialisation entre 2009 et 2022 à l’échelle communale

Commentaire de l’indicateur

Le Plan National Biodiversité du 4 juillet 2018, en conformité avec la politique de l’Union Européenne, a inscrit l’objectif de « Zéro artificialisation nette » des sols (ZAN). Il correspond au solde entre les surfaces nouvellement artificialisées et les surfaces rendues à la nature. L’artificialisation, comme le précise la loi dite Climat et résilience du 22 août 2021, est entendue comme l’altération des fonctions écologiques des sols, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que de son potentiel agronomique. L’étalement urbain, le mitage des espaces ruraux et l’imperméabilisation des sols ont des conséquences aussi bien écologiques (fragmentation et disparition des corridors écologiques et les habitats naturels ; aggravation du risque d’inondation par ruissellement ; limitation du stockage de carbone dans les sols) que socio-économiques (augmentation de la facture énergétique des ménages et des coûts d’équipement des collectivités ; réduction de la surface agricole utile à la production française).

Une trajectoire régionale progressive, avec des objectifs différenciés par parties de territoire, d’absence de toute artificialisation nette des sols d’ici 2050 est définie dans le Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’égalité des territoires (SRADDET). Selon l’Observatoire national de l’artificialisation1, presque 14 000 ha ont été artificialisés en Région Centre-Val de Loire entre 2011 et 2021. Les déterminants sont bien connus : l’habitat pour près de 62 %, les activités économiques avec un peu plus de 25 % et les infrastructures routières et ferroviaires pour près de 8 %. La région est composée à 72 % de terres agricoles, de 23 % de des forêts et de zones semi-naturelles (INSEE, données Corine Land Cover, 2018). L’artificialisation en région se fait quasiment en totalité au détriment des terres agricoles. Les terres arables ont diminué de 7 % au cours des 20 dernières années. Les milieux naturels les plus impactés sont les milieux ouverts et humides suivis des landes, des friches et pelouses calcicoles. Ainsi, 90 % des mares ont disparu en région Centre-Val de Loire au cours du siècle dernier d’après l’Agence Régionale de la Biodiversité.

Si entre 2015 et 2016 les surfaces consommées ont été de moindre ampleur (1200 ha) la dynamique d’artificialisation s’est poursuivie, d’après les fichiers fonciers, ces dernières années sur le rythme précédent (1690 ha en 2017-2018). La part des sols artificialisés représente au total 8,1 % de la superficie de la région Centre-Val de Loire. Le Loiret et l’Indre-et-Loire, départements les plus peuplés et industrialisés, sont les plus artificialisés. L’artificialisation se fait au profit de la construction de logements, notamment individuels, de manière décorrélée avec l’évolution démographique. L’INSEE indique qu’entre 2012 et 2017, le Cher et l’Indre ont perdu des habitants (- 0,5 % et - 0,6 % par an) alors que l’artificialisation due à l’habitat a continué de s’étendre (+ 0,1 % par an).

Pour en savoir plus

DREAL Centre-Val de Loire :

https://www.centre-val-de-loire.developpement-durable.gouv.fr/sols-territoires-et-artificialisation-r1697.html

ORB Centre-Val de Loire, Flux d’artificialisation à l’échelle communale, Usage, janvier 2022. Données tirées de l’Observatoire national de l’artificialisation sur la période 2009-2020.

https://www.biodiversite-centrevaldeloire.fr/sites/default/files/content/ressources/pdf/2022-02/U7_flux artificialisation_data2020.pdf

INSEE, Analyses Centre-Val de Loire, n°74, janvier 2021

Analyse à partir des données de Corine Land Cover.

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5057212#:~:text=En 2018%2C en Centre-Val de Loire%2C le taux, dans celles très peu denses.

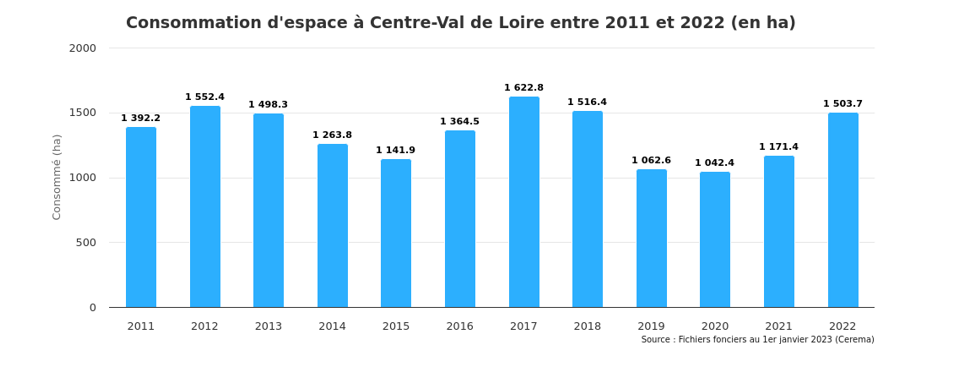

Consommation d’espace entre 2011 et 2022 (en ha)

Commentaire de l’indicateur

Le Plan National Biodiversité du 4 juillet 2018, en conformité avec la politique de l’Union Européenne, a inscrit l’objectif de « Zéro artificialisation nette » des sols (ZAN). Il correspond au solde entre les surfaces nouvellement artificialisées et les surfaces rendues à la nature. L’artificialisation, comme le précise la loi dite Climat et résilience du 22 août 2021, est entendue comme l’altération des fonctions écologiques des sols, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que de son potentiel agronomique. L’étalement urbain, le mitage des espaces ruraux et l’imperméabilisation des sols ont des conséquences aussi bien écologiques (fragmentation et disparition des corridors écologiques et les habitats naturels ; aggravation du risque d’inondation par ruissellement ; limitation du stockage de carbone dans les sols) que socio-économiques (augmentation de la facture énergétique des ménages et des coûts d’équipement des collectivités ; réduction de la surface agricole utile à la production française).

Une trajectoire régionale progressive, avec des objectifs différenciés par parties de territoire, d’absence de toute artificialisation nette des sols d’ici 2050 est définie dans le Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’égalité des territoires (SRADDET). Selon l’Observatoire national de l’artificialisation1, presque 14 000 ha ont été artificialisés en Région Centre-Val de Loire entre 2011 et 2021. Les déterminants sont bien connus : l’habitat pour près de 62 %, les activités économiques avec un peu plus de 25 % et les infrastructures routières et ferroviaires pour près de 8 %. La région est composée à 72 % de terres agricoles, de 23 % de des forêts et de zones semi-naturelles (INSEE, données Corine Land Cover, 2018). L’artificialisation en région se fait quasiment en totalité au détriment des terres agricoles. Les terres arables ont diminué de 7 % au cours des 20 dernières années. Les milieux naturels les plus impactés sont les milieux ouverts et humides suivis des landes, des friches et pelouses calcicoles. Ainsi, 90 % des mares ont disparu en région Centre-Val de Loire au cours du siècle dernier d’après l’Agence Régionale de la Biodiversité.

Si entre 2015 et 2016 les surfaces consommées ont été de moindre ampleur (1200 ha) la dynamique d’artificialisation s’est poursuivie, d’après les fichiers fonciers, ces dernières années sur le rythme précédent (1690 ha en 2017-2018). La part des sols artificialisés représente au total 8,1 % de la superficie de la région Centre-Val de Loire. Le Loiret et l’Indre-et-Loire, départements les plus peuplés et industrialisés, sont les plus artificialisés. L’artificialisation se fait au profit de la construction de logements, notamment individuels, de manière décorrélée avec l’évolution démographique. L’INSEE indique qu’entre 2012 et 2017, le Cher et l’Indre ont perdu des habitants (- 0,5 % et - 0,6 % par an) alors que l’artificialisation due à l’habitat a continué de s’étendre (+ 0,1 % par an).

Pour en savoir plus

DREAL Centre-Val de Loire :

https://www.centre-val-de-loire.developpement-durable.gouv.fr/sols-territoires-et-artificialisation-r1697.html

ORB Centre-Val de Loire, Flux d’artificialisation à l’échelle communale, Usage, janvier 2022. Données tirées de l’Observatoire national de l’artificialisation sur la période 2009-2020.

https://www.biodiversite-centrevaldeloire.fr/sites/default/files/content/ressources/pdf/2022-02/U7_flux artificialisation_data2020.pdf

INSEE, Analyses Centre-Val de Loire, n°74, janvier 2021

Analyse à partir des données de Corine Land Cover.

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5057212#:~:text=En 2018%2C en Centre-Val de Loire%2C le taux, dans celles très peu denses.

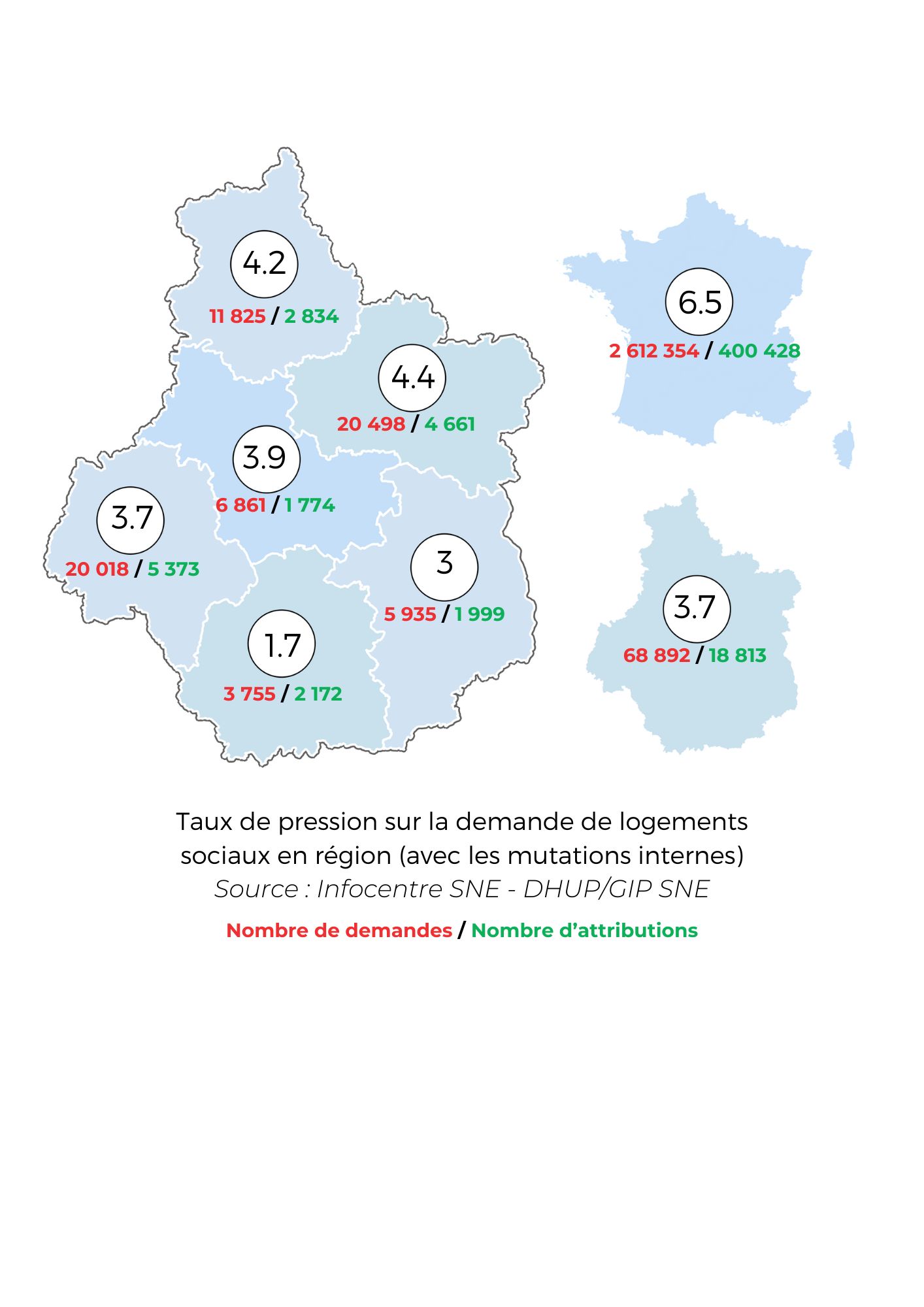

Taux de pression sur la demande de logements sociaux ( avec les mutations internes)

Commentaire de l’indicateur

En région Centre-Val de Loire, en 2023, environs 197 000 logements sociaux sont gérés par des organismes de logement social. Ils permettent à des personnes à faible revenu de trouver à se loger.

Les logements sociaux représentent 16,7 % des logements de la région, cette proportion est de 17,2 % pour la France.

Selon l’INSEE, cela représente 764 logements sociaux pour 10 000 habitants en 2021, un chiffre supérieur la moyenne nationale. Les logements individuels sont aussi plus nombreux que la moyenne nationale : 25,4 % contre 20,1 %. Les loyers moyens (5,38 € le mètre carré de surface habitable) sont inférieurs à la moyenne nationale hors Île-de-France (5,64 €).

Le Loir-et-Cher est le département qui compte le moins de logements sociaux (659 pour 10000 hbts). L’Indre-et-Loire celui qui en a le plus (852 pour 10 000 hbts).

Actuellement, 18 % de la population régionale bénéficie d’un logement social contre 15,3 % en 2009.

Le délai moyen (9 mois) d’attribution d’un logement social en région Centre-Val de Loire est deux fois plus court que celui de la moyenne nationale (17 mois). L’Indre enregistre une part significative (91 %) de ses attributions à moins d’un an du dépôt de la demande. Cela signifie qu’il n’y a pas de pression sur le logement social sur ce territoire. Pour 2022, en moyenne il y a 1 attribution de logement social pour 3,7 demandes, contre 1 attribution de logement social pour 6,5 demandes au niveau national.

En région Centre-Val de Loire, à fin 2022, un peu moins de la moitié des demandes concerne des personnes déjà logées dans le parc social mais avec un souhait de changer de logement.

Le dispositif du logement social est complété par l’allocation logement qui permet aux plus pauvres de réduire les coûts de leur logement. Dans la région, fin 2020 selon les données OSCARD, 234 500 personnes ont été allocataires. Cela représente 201,4 bénéficiaires pour 1 000 ménages (222,3 ‰ en France hexagonale). La densité de logements sociaux et le taux de bénéficiaires d’une allocation logement sont plus élevés d’une manière générale dans les EPCI les plus urbanisés de la région : 161,7 ‰ dans l’Eure-et-Loir à 241,1 ‰ dans l’Indre-et-Loire.

En 2022, 19 EPCI sont soumis à une obligation de mixité sociale, c’est-à-dire à l’obligation de réserver dans leurs programmes de logements collectifs ou individuels, 25 % de logements locatifs sociaux. Or, aucun d’entre eux n’atteint cette proportion, et 3 EPCI sur les 19 n’ont pas atteint la moyenne nationale d’attribution qui est de 17,6 %

Les résultats des 19 EPCI dans le Centre-Val de Loire se sont même dégradés entre 2021 et 2022. Une tendance similaire s’observe aussi à l’échelle nationale sur la même période. Ces résultats se font en défaveur de la mixité sociale dans les territoires, et en particulier en défaveur des attributions aux ménages du 1er quartile en dehors des quartiers prioritaires de la ville.

Pour en savoir plus :

https://www.union-habitat.org/les-hlm-en-chiffres

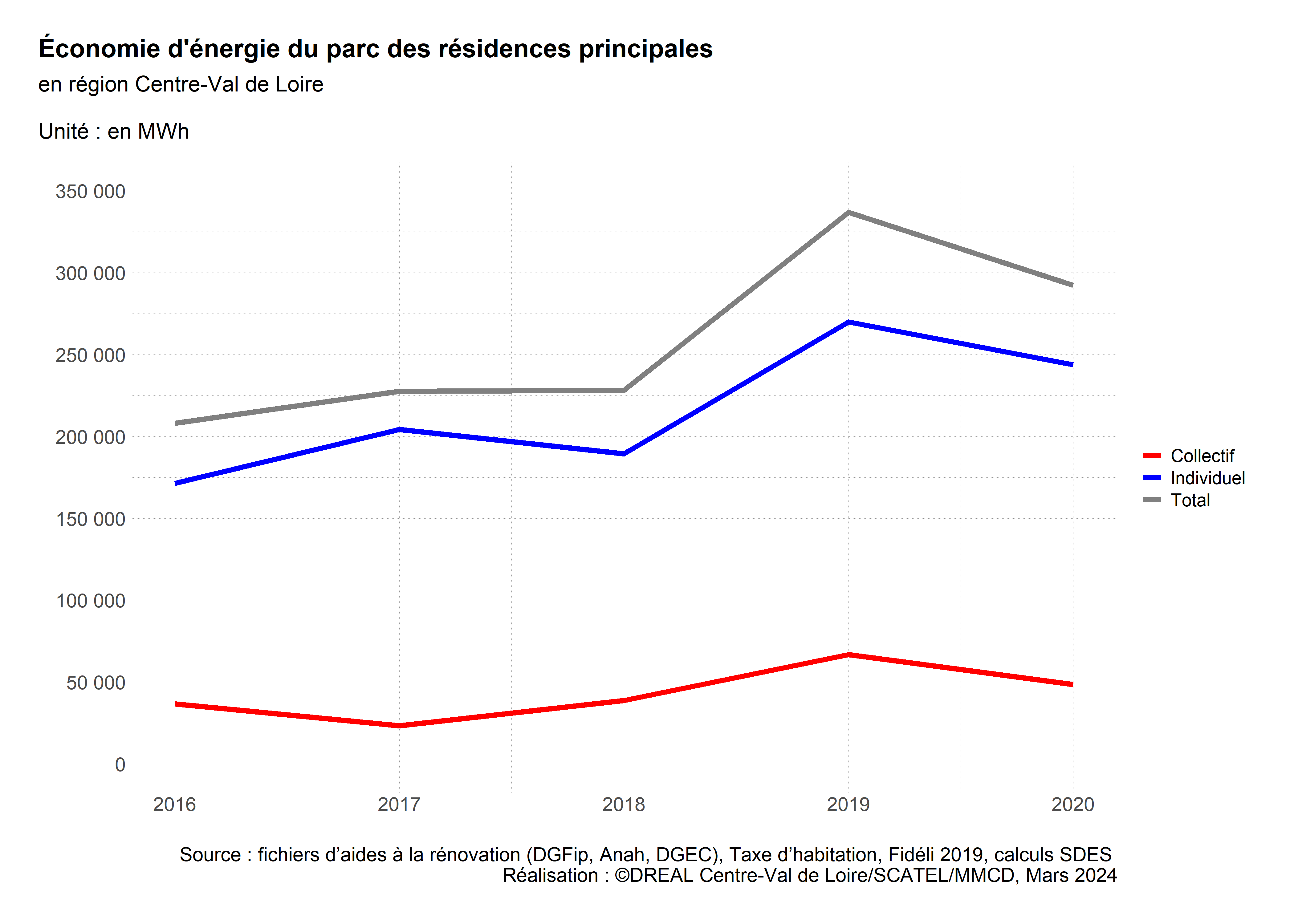

Économie d’énergie du parc des résidences principales

Commentaire de l’indicateur

En région Centre-Val de Loire, avec un parc de logements ancien (plus de 50% antérieur à 1946), les enjeux en matière de développement d’un habitat durable et de maîtrise de la consommation énergétique sont importants. Des aides de l’État, dont ma prime Rénov’ permettent de financer les travaux de rénovation énergétique pour bénéficier d’une habitation confortable et peu dépensière en énergie.

Les passoires thermiques, c’est-à-dire les logements dont les DPE de type F et G du fait d’une mauvaise isolation ou de l’utilisation d’appareils de chauffage obsolètes sont encore nombreux. Il existe actuellement plus de 208 000 résidences secondaires classées en passoires thermiques dans la région soit 17 % du parc régional et 4,4 % du parc national. Certains départements sont plus touchés que d’autres, en particulier les départements les plus ruraux. L’Indre-et-Loire en revanche est plutôt en pointe sur la rénovation énergétique.

La politique de rénovation urbaine a mis en place avec l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine, dix-huit Nouveaux Programmes Nationaux de Renouvellement Urbain dans les principales agglomérations et deux Programmes nationaux de Quartiers Anciens Dégradés à Orléans et Vierzon.

Selon l’INSEE, il existe 52 quartiers classés politique de la ville dans la région en 2018, répartis dans 30 communes, qui regroupent plus de 155 000 habitants.

Pour en savoir plus :

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/media/6235/download?inline

16.7 Consommation et production responsables

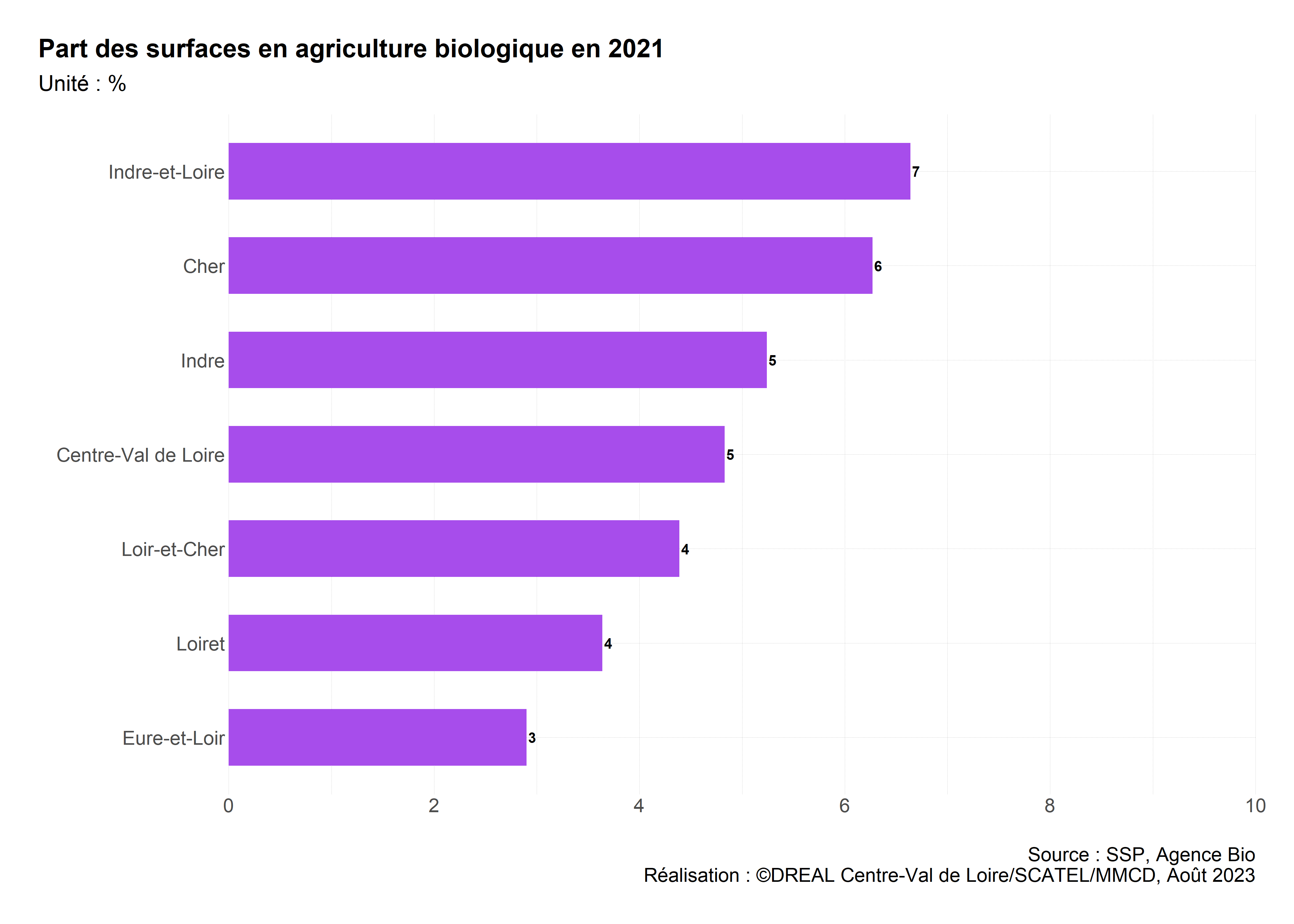

Part des surfaces en agriculture biologique en 2021

Commentaire de l’indicateur

Rester en bonne santé implique de proposer une alimentation durable pour tous. Selon l’ADEME, l’alimentation durable est l’ensemble des pratiques alimentaires qui visent à nourrir les êtres humains en qualité et en quantité suffisante, aujourd’hui et demain, dans le respect de l’environnement, en étant accessible économiquement et rémunératrice sur l’ensemble de la chaîne alimentaire. Cet objectif appelle à la mise en place de systèmes de production alimentaire et de pratiques agricoles durables et résilients. Or, la région Centre-Val de Loire est une région de grandes cultures qui utilisent des traitements chimiques abondants. Selon la DRAAF, en France, les surfaces agricoles conduites selon le mode biologique s’étendent désormais sur 2,8 millions d’hectares, soit 10% de la SAU française en 2020. Or, cette part en région Centre-Val de Loire ne représente que 4,7 % de la SAU, classant ainsi la région au bas du tableau national, juste avant les Hauts-de-France.

D’après l’Observatoire Régional de l’Agriculture Biologique (ORAB), la région Centre-Val de Loire montre cependant une évolution positive dans les secteurs du vin, des fruits et des grandes cultures. Longtemps réticentes, les exploitations de grandes cultures s’engagent dans la conversion à la certification bio : les surfaces en grandes cultures bio ou en conversion croissent de 22 % sur un an et ont triplé depuis 2014. Elles représentent près de la moitié des surfaces bio ou en conversion de la région. Même si la part du bio atteint tout juste 3 % des surfaces en grandes cultures en 2020, la région Centre-Val de Loire se place au sixième rang des régions de France en termes de surfaces de grandes cultures bio ou en conversion.

Historiquement en retard sur les autres régions françaises, la région Centre-Val de Loire maintient, pour la troisième année consécutive, une dynamique d’engagement dans le bio supérieure à la moyenne française (+ 16,8 % en région contre + 12,4 % en France). Selon l’Agence Bio, avec 1892 producteurs bio en exercice ou en conversion, la région est là encore dans le bas du classement de la France métropolitaine. Selon Bio Centre, le nombre d’Amap en Centre-Val de Loire a augmenté de 11 % en 2019. Selon l’estimation du réseau Bio Centre-Val de Loire, 9 associations supplémentaires se sont implantées en Indre-et-Loire (+6) et dans le Loir-et-Cher (+3), portant le nombre d’Amap total de la région à 90. Cela représente de 300 à 400 producteurs locaux et 3000 familles. L’Indre-et-Loire totalisait désormais 38 structures de distribution de paniers par abonnement. Ce département regroupe à lui seul 42 % des Amap régionales.

La loi Egalim impose un minimum de 20 % de bio dans la restauration collective. Cette loi est désormais complétée par la loi du 22 août 2022 dite « Climat et Résilience » qui étend l’obligation d’approvisionnement à l’ensemble de la restauration collective publique comme privée, et introduit notamment de nouvelles catégories de produits comptabilisées en tant que durables et de qualité. En 2019, la part de bio servies en restauration collective était de 5 à 6 %, et la région Centre-Val de Loire affichait des chiffres légèrement inférieurs à la moyenne nationale. Mais des collectivités de plus en plus nombreuses à toutes les échelles de territoire affichent leurs ambitions dans le domaine de la restauration collective et en particulier la restauration scolaire. La grande majorité du territoire régionale est couverte par des Projets Alimentaires Territoriaux qui établissent des diagnostics de la restauration collective et mettent en place des plans d’actions et d’amélioration.

Pour en savoir plus :

https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/piloter-son-exploitation/agriculture-biologique/chiffres-cles-observatoire-regional-de-lagriculture-biologique/

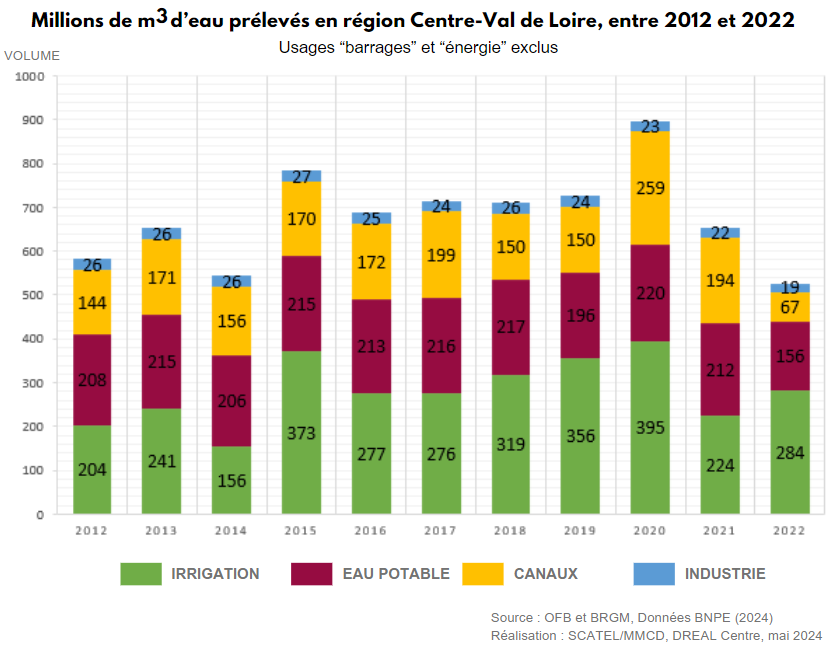

Volume d’eau prelevé entre 2012 et 2022

Commentaire de l’indicateur

Les prélèvements en eau désignent la quantité d’eau prélevée puis en partie rejetée dans le milieu naturel après utilisation en fonction des usages, tandis que la consommation correspond à la quantité d’eau prélevée et réellement consommée, sans retour au milieu naturel.

Selon la Banque Nationale des Prélèvements en Eau (BNPE), près de 3,1 milliards de m3 d’eau ont été prélevés en région Centre-Val de Loire en 2022, dont 54% par les barrages, 21% pour la production d’énergie, 12% destinés à l’irrigation, 7% à la consommation d’eau potable, 5% aux canaux et 1% à l’industrie.

Pour en savoir plus :

Données de la BNPE sur les prélèvements en eau

https://bnpe.eaufrance.fr/prelevements-france

Enjeux et usages des prélèvements et consommations d’eau

https://www.strategie.gouv.fr/publications/prelevements-consommations-deau-enjeux-usages

Etat des lieux de la ressource en eau en Centre-Val de Loire

https://www.centre-valdeloire.fr/sites/default/files/media/document/2023-12/23_11_07_Pr%C3%A9sentation_EDL_Ressource_Eau_CVDL.pdf

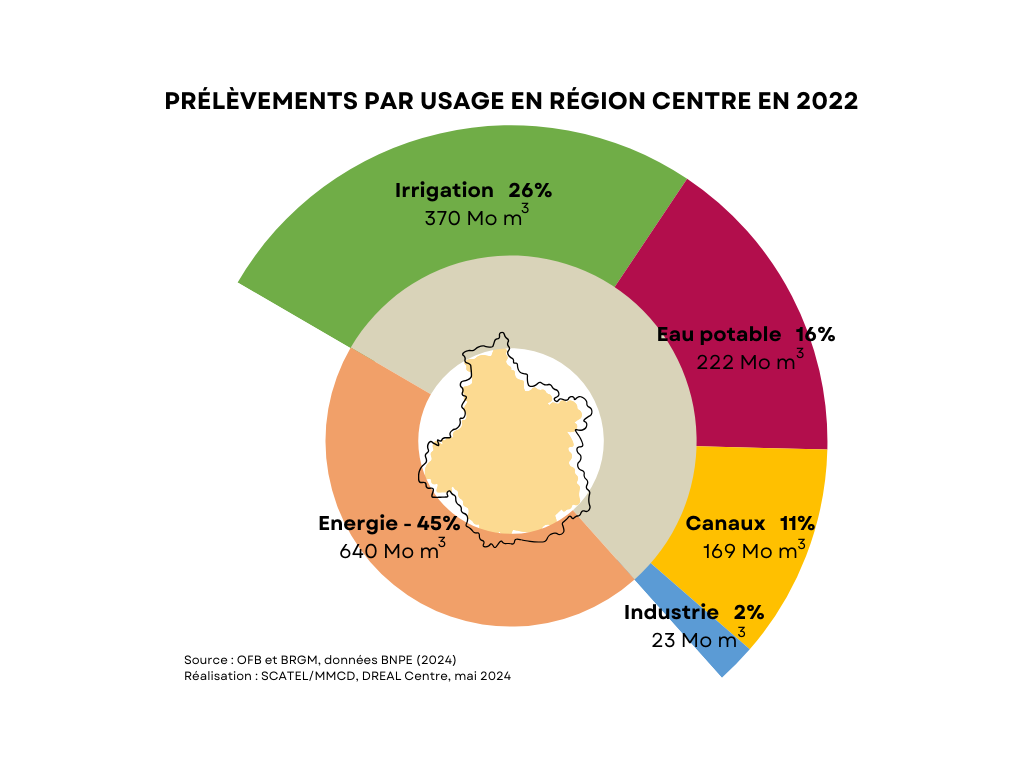

Prélèvements par usage en région centre en 2022

Commentaire de l’indicateur

L’eau turbinée (barrages) et l’énergie (refroidissement des centrales) sont les secteurs où les prélèvements sont les plus importants (75%). Le graphique suivant exclu ces deux secteurs pour mettre en évidence le poids des autres usages.

Entre 2012 et 2021, les prélèvements dédiés à l’alimentation en eau potable et à l’industrie sont stables, avec une tendance à la baisse en 2022. A l’inverse, les prélèvements pour l’irrigation, qui ont lieu très majoritairement en eaux souterraines et à la période où les niveaux des nappes sont au plus bas, montrent une variabilité interannuelle assez forte. La région représente à elle seule 26 % des prélèvements d’eaux souterraines du territoire national selon les chiffres de la BNPE, et la 4ème région la plus consommatrice d’eau pour l’irrigation en France. L’irrigation dans les départements du Loiret (45), d’Eure-et-Loir (28) et du Loir-et-Cher (41) dépendent majoritairement de la nappe de Beauce et en 2022, ces trois départements représentaient 83% du volume des prélèvements d’eaux souterraines pour l’irrigation de toute la région.

Pour en savoir plus :

Données de la BNPE sur les prélèvements en eau

https://bnpe.eaufrance.fr/prelevements-france

Enjeux et usages des prélèvements et consommations d’eau

https://www.strategie.gouv.fr/publications/prelevements-consommations-deau-enjeux-usages

Etat des lieux de la ressource en eau en Centre-Val de Loire

https://www.centre-valdeloire.fr/sites/default/files/media/document/2023-12/23_11_07_Pr%C3%A9sentation_EDL_Ressource_Eau_CVDL.pdf

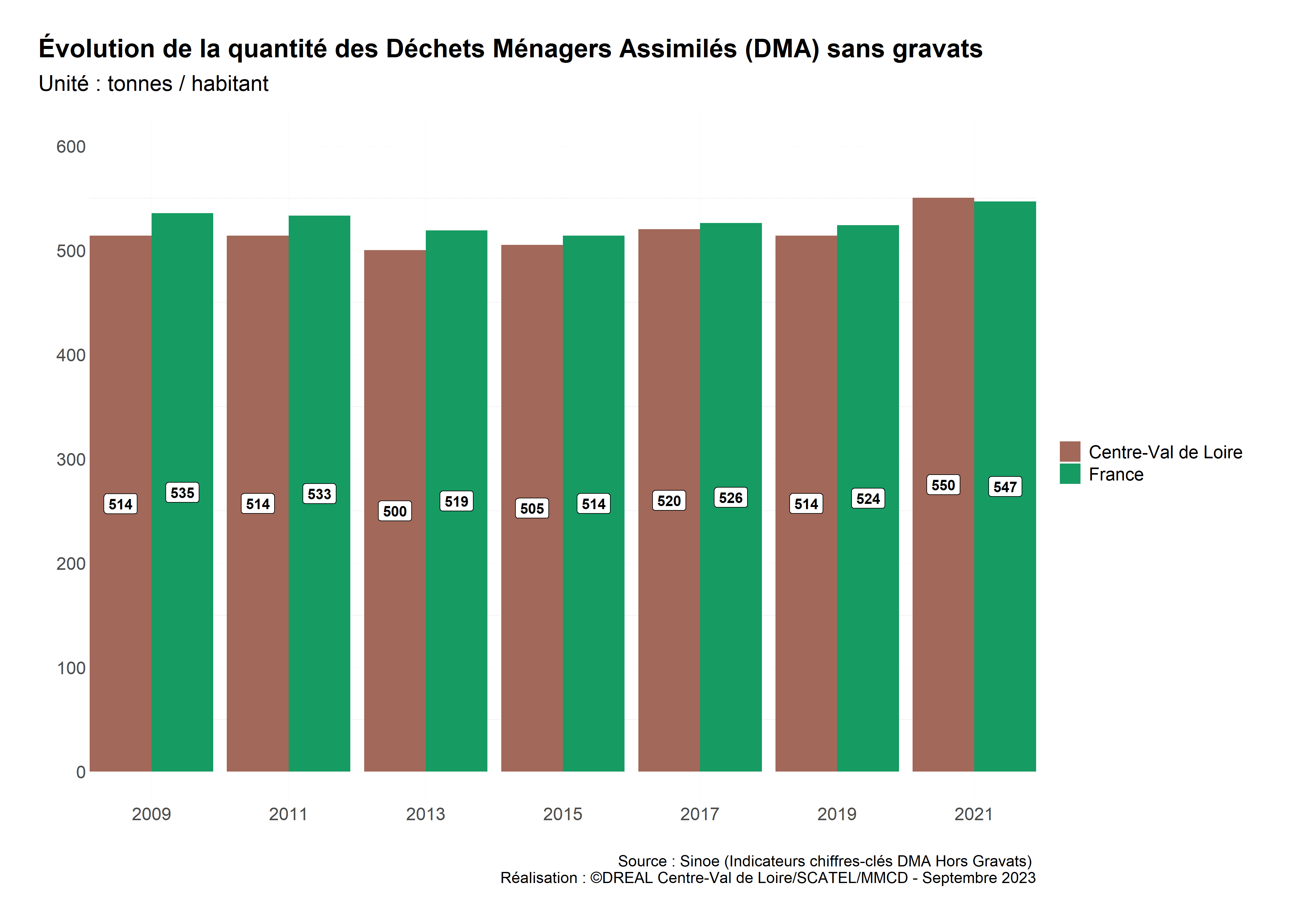

Évolution de la quantité des déchets ménagers assimilés (DMA) sans gravats

Commentaire de l’indicateur

D’après la base SINOE, la Région Centre-Val de Loire collecte 550,35 kg/hab/an de déchets ménagers et assimilés en 2021 (520 kg/hab/an en 2017), contre 547 kg/hab/an en France. La production de DMA qui était en baisse entre 2009 et 2015 est repartie à la hausse à partir de 2015 aussi bien en France qu’en région Centre-Val de Loire. Selon le Conseil Régional en charge de l’Observatoire des déchets et de l’économie circulaire, la production de DMA par habitant a augmenté de 36 kg/hab. entre 2019 et 2021 (soit une évolution de 6,1 %). La région produisait moins de DMA par habitant que la moyenne française jusqu’en 2021 et cette courbe s’est inversée. La composition des DMA varie peu au fil des années : ce sont à 37 % des Ordures Ménagères Résiduelles, 20,7 % des matériaux recyclables, 16,7 % des déchets verts, 13,5 % des encombrants. Les déblais et gravats de chantiers par exemple représentent 10 % et les déchets dangereux 2 %.

Selon l’observatoire des déchets et de l’économie circulaire, au 31/12/2021, 18 EPCI comptant au total près de 984 000 habitants, avaient mis en place l’extension des consignes de tri sur leur territoire, représentant 38 % de la population régionale. En 2021, 140 132 tonnes d’emballages (hors verre) et papiers ont été collectées en région Centre-Val de Loire. Cela représente 55 kg/ hab, soit 3 kg de plus qu’en 2019. La collecte en multi matériaux représente 70 % des tonnages collectés. Les tonnages d’emballages et papiers collectés en région Centre-Val de Loire sont majoritairement traités par des installations situées en région.

En 2021, 91 332 tonnes d’emballages en verre ont été collectées en région Centre-Val de Loire. Le ratio d’emballages en verre collectés par habitant en 2021 est de 36 kg/hab. 90,4 % des tonnages d’emballages en verre collectés en région Centre-Val de Loire ont été recyclés dans des installations situées hors de la région.

En 2021, 6 264 tonnes de biodéchets (ou déchets alimentaires, hors déchets verts) ont été collectées en région Centre-Val de Loire (contre 1 518 en 2019).

Les collectes principales sont les déchets verts, les encombrants et les textiles. Ainsi, en 2021, 39 773 tonnes de déchets, 7 651 tonnes d’encombrants et 6 354 tonnes de textiles ont été collectées hors déchèterie. Les déchets occasionnels sont les DMA qui, de par leur volume ou leur poids, ne peuvent être pris en compte par la collecte des ordures ménagères. Ils sont principalement collectés en déchèterie, mais peuvent également faire l’objet de collectes séparées.

Pour en savoir plus :

https://www.centre-valdeloire.fr/comprendre/developpement-durable/dechets/observatoire-regional-dechets-et-economie-circulaire

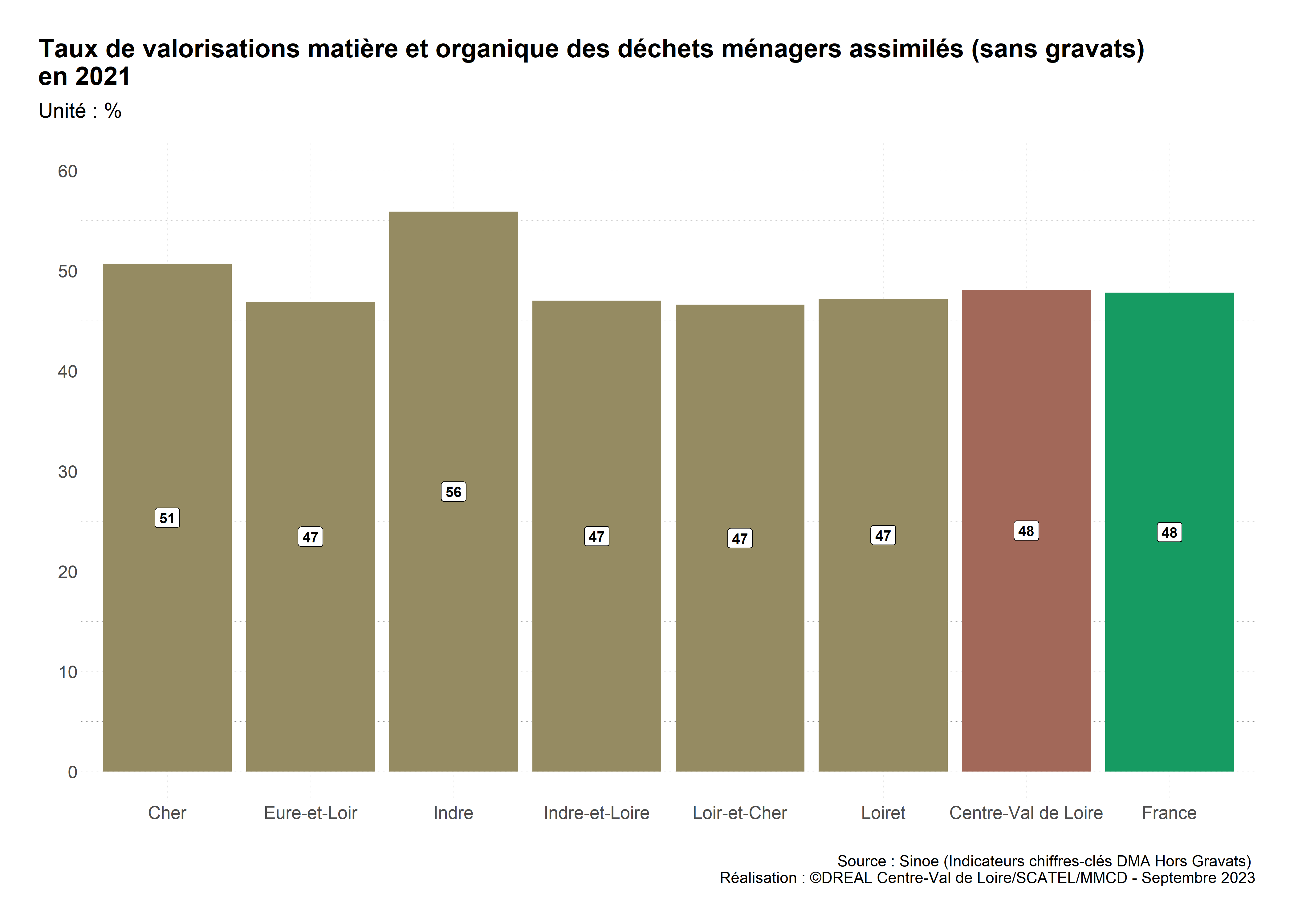

Taux de valorisations matière et organique des déchets ménagers assimilés (sans gravats) en 2021

Commentaire de l’indicateur

Les déchets peuvent faire l’objet de plusieurs types de valorisation : La valorisation matière qui consiste à utiliser des déchets en substitution à des matières premières nouvelles, la valorisation organique par compostage par exemple ou thermique et être utilisés pour la fabrication de combustible solide de récupération (CSR). 30,3 % des DMA sont incinérées avec récupération d’énergie, 20,9 % sont stockés, 0,02 % sont stockés pour inerte, 27,9 % font l’objet d’une valorisation de la matière et 20,2 % d’une valorisation organique. Ces derniers sont essentiellement des déchets verts et biodéchets.

Le type de traitement des DMA dépend des installations situées à proximité. En région Centre-Val de Loire, les installations d’incinération les plus importantes sont situées dans le Loiret, le Loir-et-Cher et l’Eure-et-Loir.

En 2020, 107 971 tonnes de déchets ménagers et assimilés ont été triées sur 12 centres de tri d’après les données récoltées lors de l’enquête ITOM. 96,7% des déchets triés proviennent de la région Centre-Val de Loire. Cela représente une diminution de 14,1% des quantités de déchets recyclables triés sur ces installations par rapport à 2019.

La région Centre-Val de Loire comporte 390 déchetteries. Avec une moyenne de 10 135 habitants par déchetterie, contre 13 843 à l’échelle nationale, la région se place au 3e rang des régions métropolitaines et semble être bien maillée et bien équipée.

Pour en savoir plus :

https://www.centre-valdeloire.fr/comprendre/developpement-durable/dechets/observatoire-regional-dechets-et-economie-circulaire

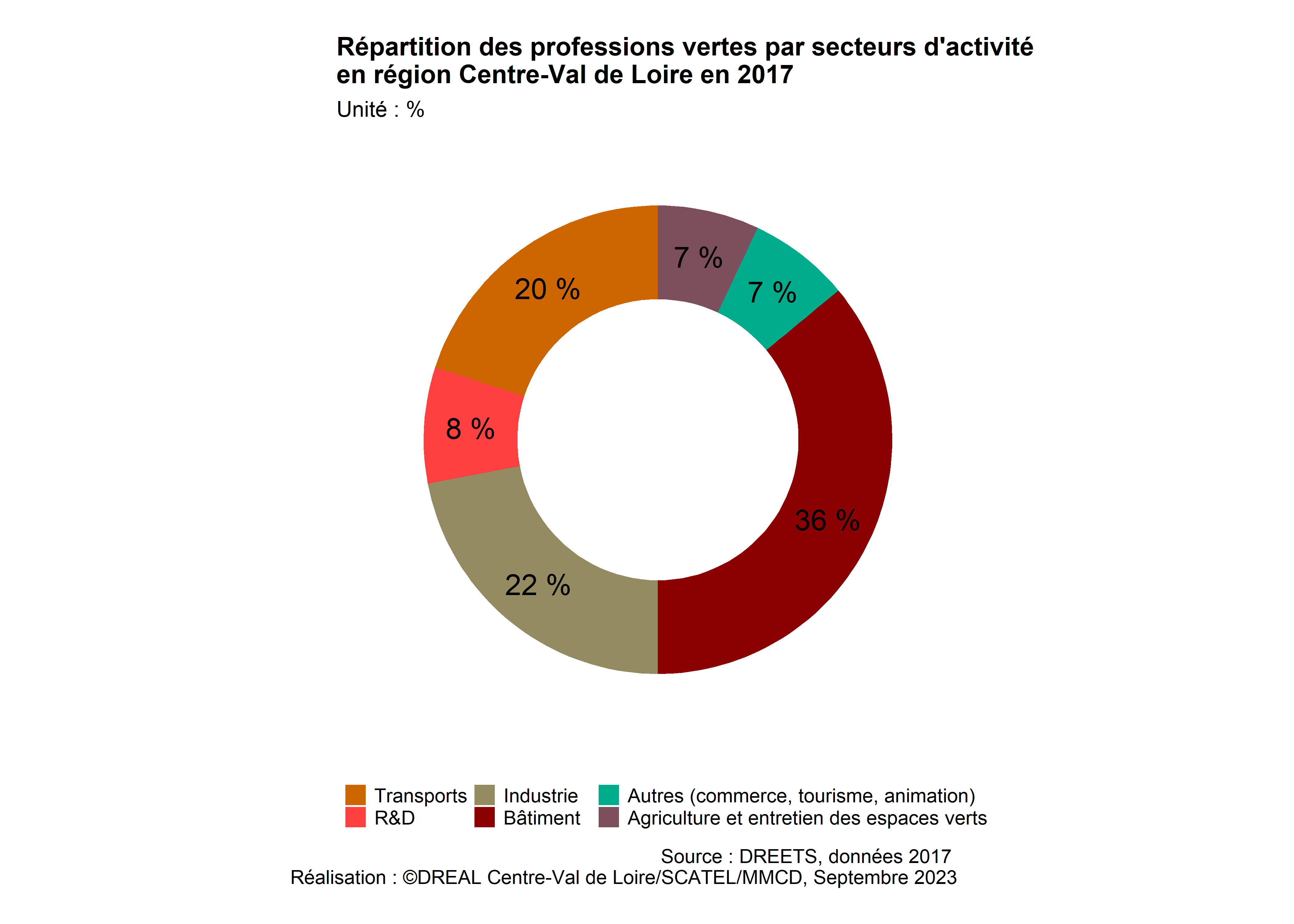

Répartition des professions vertes par secteurs d’activité en 2017

Commentaire de l’indicateur

Le secteur de l’économie verte est en plein essor en région Centre-Val de Loire. En 2021, selon une étude de la DREETS et de Dev’up, la filière environnement en région totalisait 376 établissements et 7 227 salariés. En 2021, 515 établissements étaient en activité dans cette filière, soit plus de 9 000 salariés. Sur ces 519 entreprises, 409 opèrent dans les domaines du recyclage, du traitement de l’eau et du traitement des déchets. Les entreprises de la filière environnement sont principalement concentrées dans deux départements qui représentent à eux seuls 61 % des effectifs. Il s’agit du Loiret et de l’Indre-et-Loire, là où les activités économiques sont aussi les plus développées.

En croisant les approches par secteur économique avec l’analyse par profession exercée, l’économie verte emploie directement 202 572 personnes, mais seulement 53 731 d’entre elles exercent réellement une profession verte ou verdissante (soit 26,5 %) : 4 940 professionnels exercent un métier vert et 48 791 un métier verdissant (* définition CGDD). Ils représentent 5 % de l’emploi total en région. Les autres actifs (148 841) exercent des professions classiques dans la filière verte.

On trouve les emplois verts dans la production et la distribution d’énergie et d’eau (50 %) ou dans le secteur de l’assainissement et le traitement des déchets (29 %). Les 21 % restant exercent une profession liée à la protection de la nature et de l’environnement.

Les métiers verts sont principalement exercés par des hommes dont les diplômes et les niveaux de qualification sont très variés.

La production et la distribution d’énergie et d’eau emploient des ingénieurs, des cadres, des techniciens, des agents de maîtrise et des ouvriers qualifiés. La filière de l’assainissement et du traitement des déchets rassemble les ouvriers qualifiés et non qualifiés, ainsi que les conducteurs de véhicule de ramassage des ordures ménagères. Le secteur de protection de la nature et de l’environnement regroupe des techniciens, ingénieurs et cadres de l’environnement, ainsi que des agents techniques forestiers. Ce sont les plus qualifiées des professions vertes, avec 34 % de diplômés du supérieur et 18 % ayant un baccalauréat + 2 ans. Ces professions sont aussi les plus féminisées, avec 22 % de femmes en moyenne.

Les métiers verdissants sont pour les 2/3 exercés dans des établissements dont l’activité principale n’a pas de lien direct avec l’environnement. Le caractère verdissant de ces professions tient au fait de la mise en œuvre de nouvelles pratiques professionnelles liées aux problématiques environnementales.

En 2017, selon la DREETS les secteurs qui développement le plus d’emplois verdissants sont :

- le bâtiment : 51 000 emplois

- l’industrie : 30 905 emplois

- les transports : 28 699 emplois

- la recherche et développement : 11 493 emplois

-l’agriculture et l’entretien des espaces verts : 10 568 professionnels

Le reste se trouve dans les domaines du commerce, du tourisme et de l’animation.

Pour en savoir plus :

https://centre-val-de-loire.dreets.gouv.fr/sites/centre-val-de-loire.dreets.gouv.fr/IMG/pdf/a4_brochure_etude_verte_v15.pdf

*métier vert : Les métiers verts sont des « professions dont la finalité et les compétences mises en œuvre contribuent à mesurer, prévenir, maîtriser et corriger les impacts négatifs et les dommages sur l’environnement. Ils regroupent les métiers traditionnels de l’assainissement et du traitement des déchets, du traitement de la pollution, de la production et distribution d’énergie et d’eau et de la protection de la nature »

* métier verdissant : des professions dont la finalité n’est pas environnementale, mais qui intègrent de nouvelles "briques de compétences" pour prendre en compte de façon significative et quantifiable la dimension environnementale dans le geste métier. Ils regroupent des métiers beaucoup plus variés que les métiers verts, liés à l’agriculture et la sylviculture, l’entretien des espaces verts, l’industrie, le tourisme, l’animation, la recherche, les achats, etc.

16.8 Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques

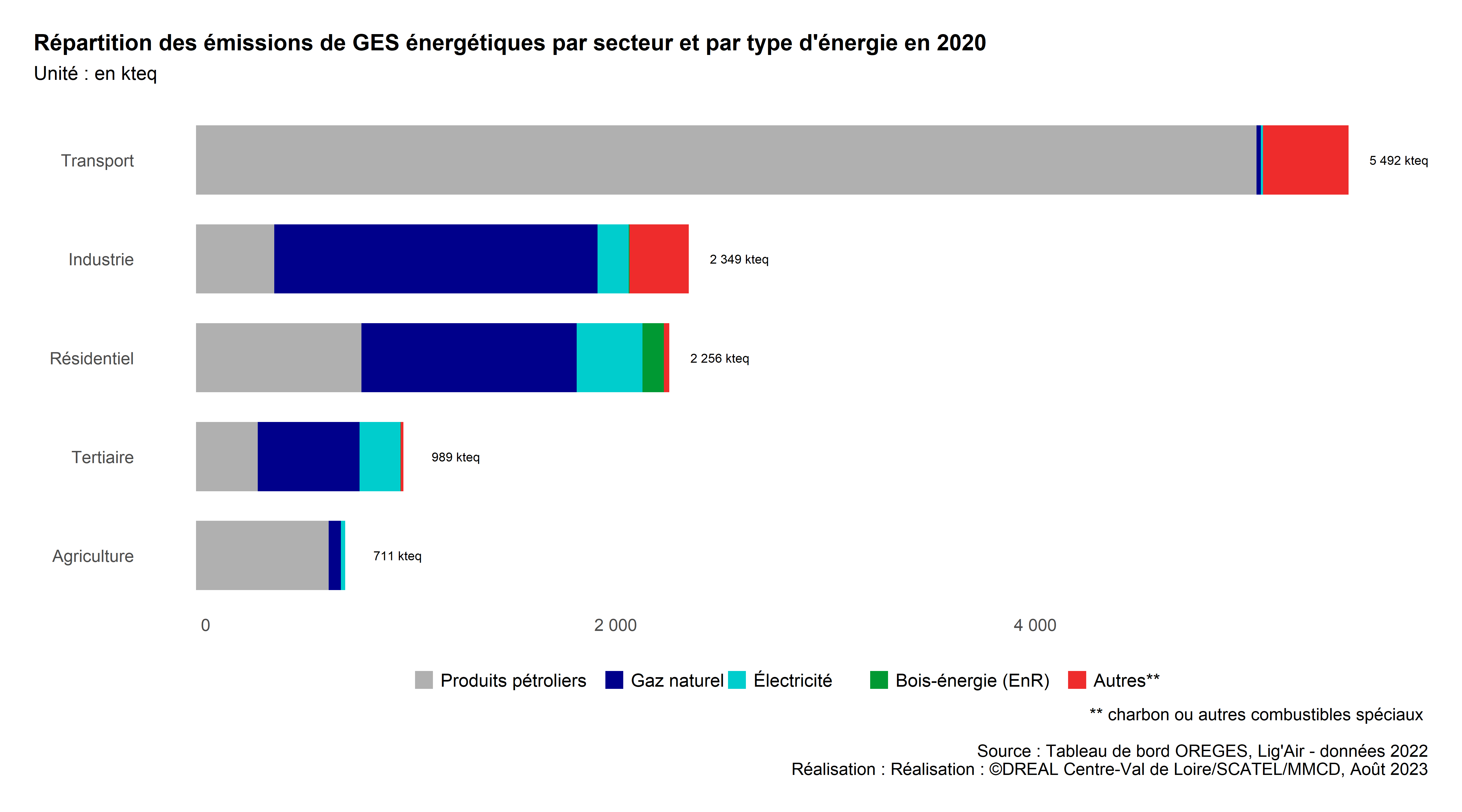

Répartition des émissions de GES énergétiques par secteur et par type d’énergie en 2020

Commentaire de l’indicateur

Selon l’OREGES, les émissions de gaz à effet de serre (GES) suivent une courbe à la baisse depuis 2008 et en 2020, la combinaison de la crise du Covid-19 et d’un hiver peu rigoureux ont contribué à une forte réduction des émissions. Mais cette diminution de près de 10 % sur la France, perceptible aussi en région Centre-Val de Loire dans une moindre mesure ne traduit pas forcement une tendance à la baisse accélérée car celle-ci est due à des facteurs conjoncturels.

En 2020, sur le territoire régional, environ 74 % des émissions de GES sont émis directement sous forme de CO2 (dioxyde de carbone). Le méthane constitue 10 % des émissions, le protoxyde d’azote 13 % et les gaz fluorés 3 %. Le dioxyde de carbone provient à 84 % de la combustion des énergies fossiles (pétrole, charbon, gaz). Le protoxyde d’azote est issu des micro-organismes du sol qui transforment l’azote de l’engrais, d’effluents d’élevage ou de résidus de culture. Le méthane est très majoritairement issu de l’élevage mais aussi du traitement des déchets et des eaux usées. Selon Lig’Air, en 2020, le transport routier est responsable de 35 % des émissions de GES, l’agriculture 23%, le secteur résidentiel/ tertiaire, 22 % et enfin l’industrie 18%.

L’agriculture est responsable de 73 % des émissions de méthane et de 94 % des émissions de protoxyde d’azote (N2O). Le résidentiel-tertiaire de 68 % des émissions de gaz fluorés. (OREGES)

Pour en savoir plus :

https://www.ligair.fr/media/docutheque/RA_2022_VF.pdf

https://odace.ligair.fr/atlas-transversal-climat-air-energie?type=region&id=24

https://www.acte.centre-val-de-loire.developpement-durable.gouv.fr/les-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-ges-en-a230.html#:~:text=En%202018%2C%20en%20r%C3%A9gion%20Centre,r%C3%A9sidentiel%20(16%2C75%25

16.9 Vie terrestre

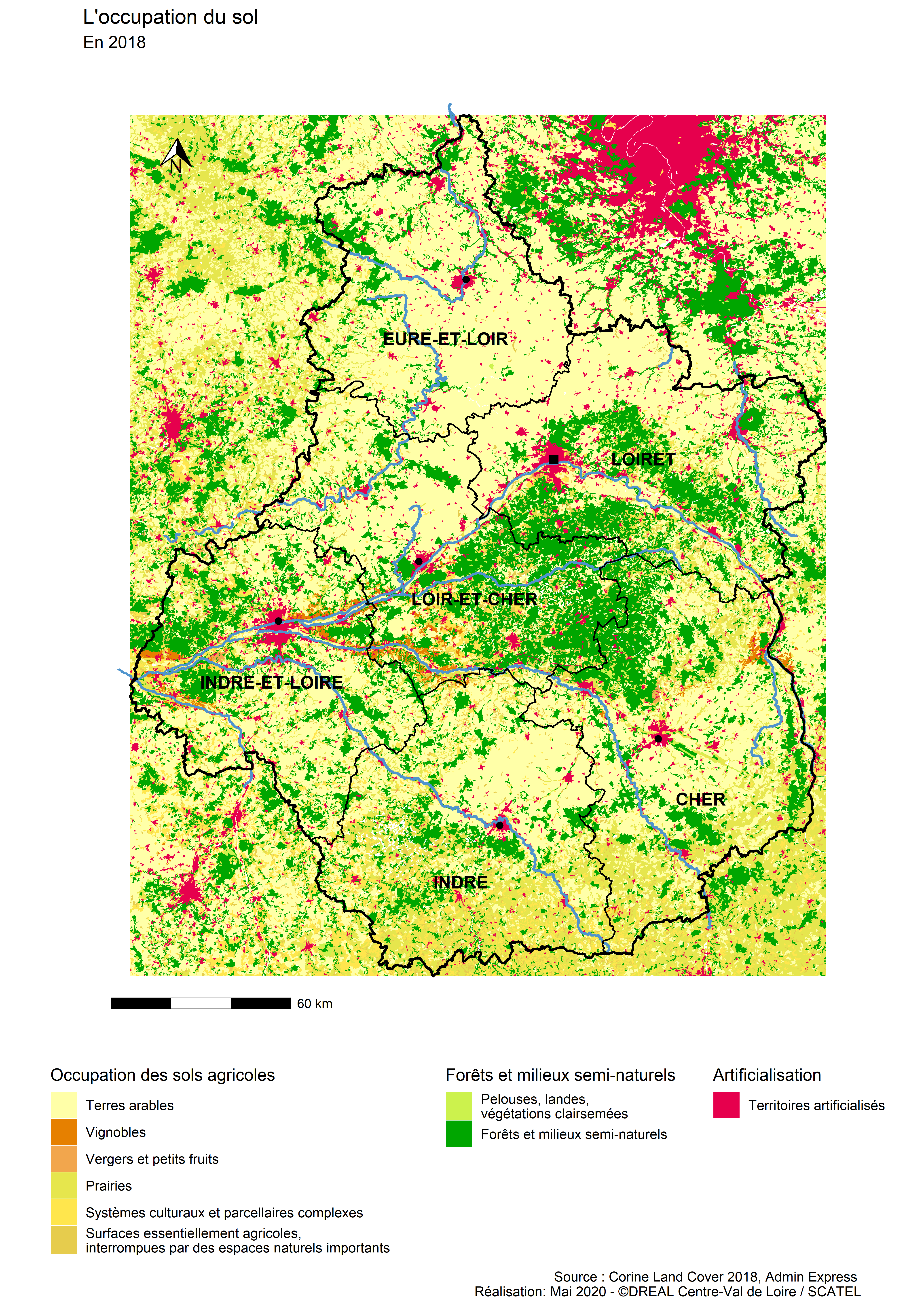

Occupation du sol

Commentaire de l’indicateur

La région Centre-Val de Loire offre une grande diversité de milieux naturels : landes, forêts, pelouses sèches, tourbières, prairies, étangs. Elle est donc couverte par de nombreux types d’’espaces protégés. Ainsi, 1/5ème de son territoire est couvert par des sites Natura 2000 et le site de Sologne est l’espace Natura 2000 le plus grande de France. On compte, par ailleurs, une vingtaine d’arrêtés de protection de biotope sur des milieux variés (vallées, pelouses sèches, sites à chauves-souris…), 5 réserves naturelles nationales mais également 5 réserves naturelles régionales et 3 parcs naturels régionaux (Brenne, Loire-Anjou-Touraine et Perche). Cependant, une évaluation récente menée par l’OFB, le muséum d’histoire naturelle et le CNRS des politiques Natura 2000 montre que les milieux humides et les forêts sont très dégradés sur tout le territoire national. Les espaces protégés de façon règlementaire ou contractuelle couvrent 33% du territoire régional selon l’ORB. L’intensification agricole, la sylviculture, l’urbanisation, la fréquentation humaine et les changements des conditions hydrauliques sont, dans cet ordre, les pressions les plus fréquentes. De plus, les rejets dans la nature qui découlent de ces activités sont encadrés par la réglementation mais restent importants et le recyclage ne progresse pas encore assez vite.

Cependant, les analyses réalisées montrent une évolution plus positive dans le réseau Natura 2000 que dans les autres espaces naturels non protégés.

La fragmentation et la destruction des espaces naturels est la première cause de disparition de la biodiversité. C’est pourquoi le schéma des trames vertes et bleues a été mis en œuvre pour restaurer les continuités écologiques et préserver les réservoirs de biodiversité en permettant leur prise en compte dans les documents d’urbanisme. En Centre-Val de Loire, le Livre rouge des habitats et espèces menacés a été réalisé entre 2004 et 2014 par FNE Centre-Val de Loire et le CBNBP. Les listes rouges régionales seront réactualisées en 2023. D’ores et déjà selon le livre rouge, les espèces les plus menacées sont les suivantes en région Centre-Val de Loire :

39 % des oiseaux nicheurs

21 % des mammifères terrestres

25 % des poissons d’eau douce

34 % des amphibiens

16 % de la flore vasculaire

20 % des libellules et demoiselles

Pour en savoir plus :

https://inpn.mnhn.fr/docs-web/docs/download/357990